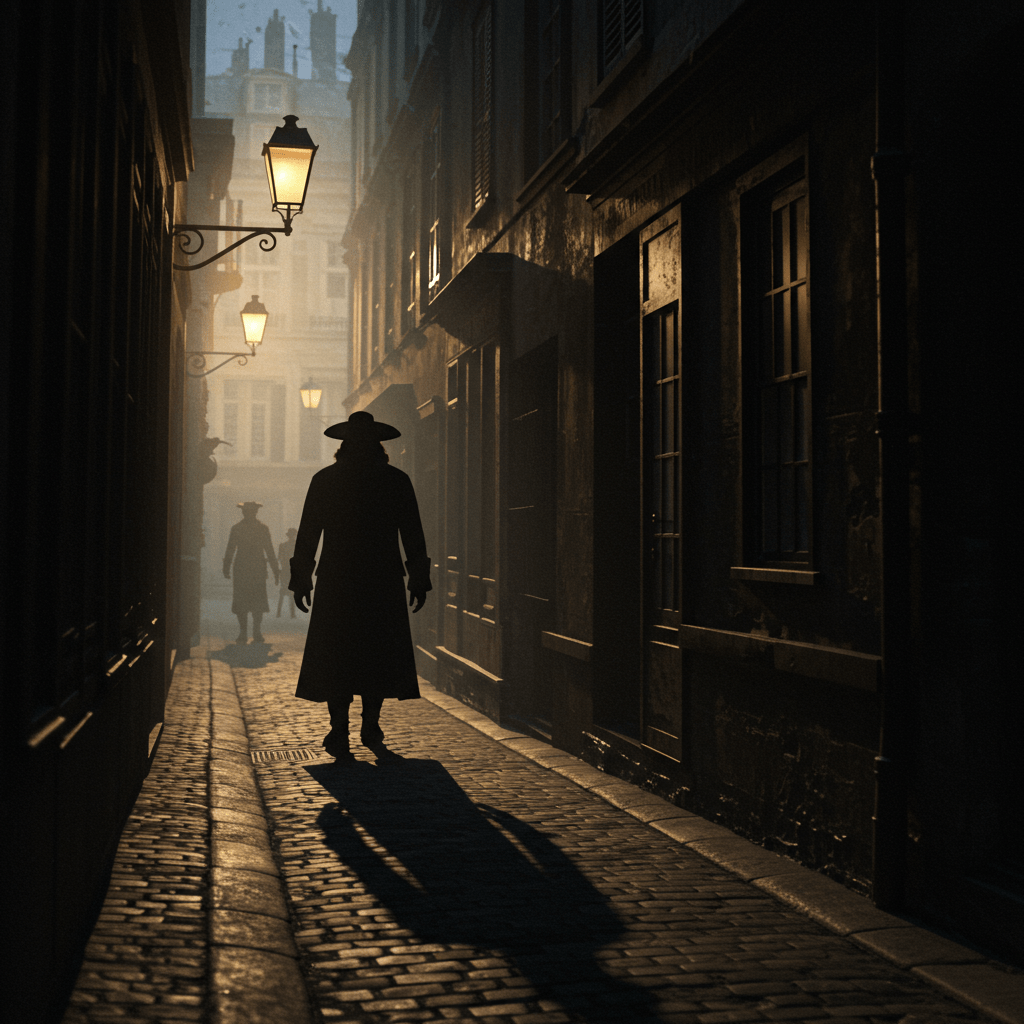

L’année est 1848. Paris, la ville lumière, respire l’air épais de la révolution. Les barricades, vestiges d’une lutte frénétique, s’effondrent sous le poids de la pluie et du temps, laissant derrière elles une ville meurtrie, mais non vaincue. Un silence pesant, lourd de promesses brisées et d’espoirs déçus, enveloppe les rues pavées. Mais derrière cette apparente quiétude, une menace sourde gronde, plus insidieuse que les coups de canon : la fragilité de la force publique, ébranlée par des années de négligence et de misère.

Le murmure de la discorde, il ne provient pas des faubourgs révolutionnaires, mais du cœur même de la machine policière. Les agents, ces hommes chargés de maintenir l’ordre, ces gardiens de la paix, sont eux-mêmes en proie à une profonde détresse. Ce ne sont pas les idées révolutionnaires qui les rongent, mais la faim, le froid, et l’amertume d’une rémunération dérisoire, indigne de leur rôle crucial dans la société. Leur uniforme, autrefois symbole d’autorité, est devenu un fardeau, une marque de leur pauvreté.

La misère des gardiens de l’ordre

Imaginez ces hommes, fatigués, mal nourris, parcourant les rues sombres et sinueuses de la capitale. Leur salaire, une somme dérisoire, à peine suffisante pour subvenir aux besoins les plus élémentaires de leur famille. Comment peuvent-ils assurer la sécurité publique, lorsqu’ils luttent eux-mêmes pour leur propre survie ? Leurs maigres revenus les contraignent à des compromis douteux, à une corruption sournoise qui sape les fondements même de leur institution. La corruption, un fléau qui ronge l’autorité de l’État, et une conséquence directe des bas salaires.

Leur logement, souvent insalubre et exigu, reflète la précarité de leur situation. Ils vivent entassés, dans des quartiers misérables, loin du faste et du luxe dont jouissent les élites. L’éloignement géographique des quartiers aisés accentue le fossé entre les gardiens de l’ordre et les citoyens qu’ils sont censés protéger. Une distance non seulement physique, mais aussi sociale et économique, qui nourrit la méfiance et le ressentiment.

La corruption, une conséquence inévitable

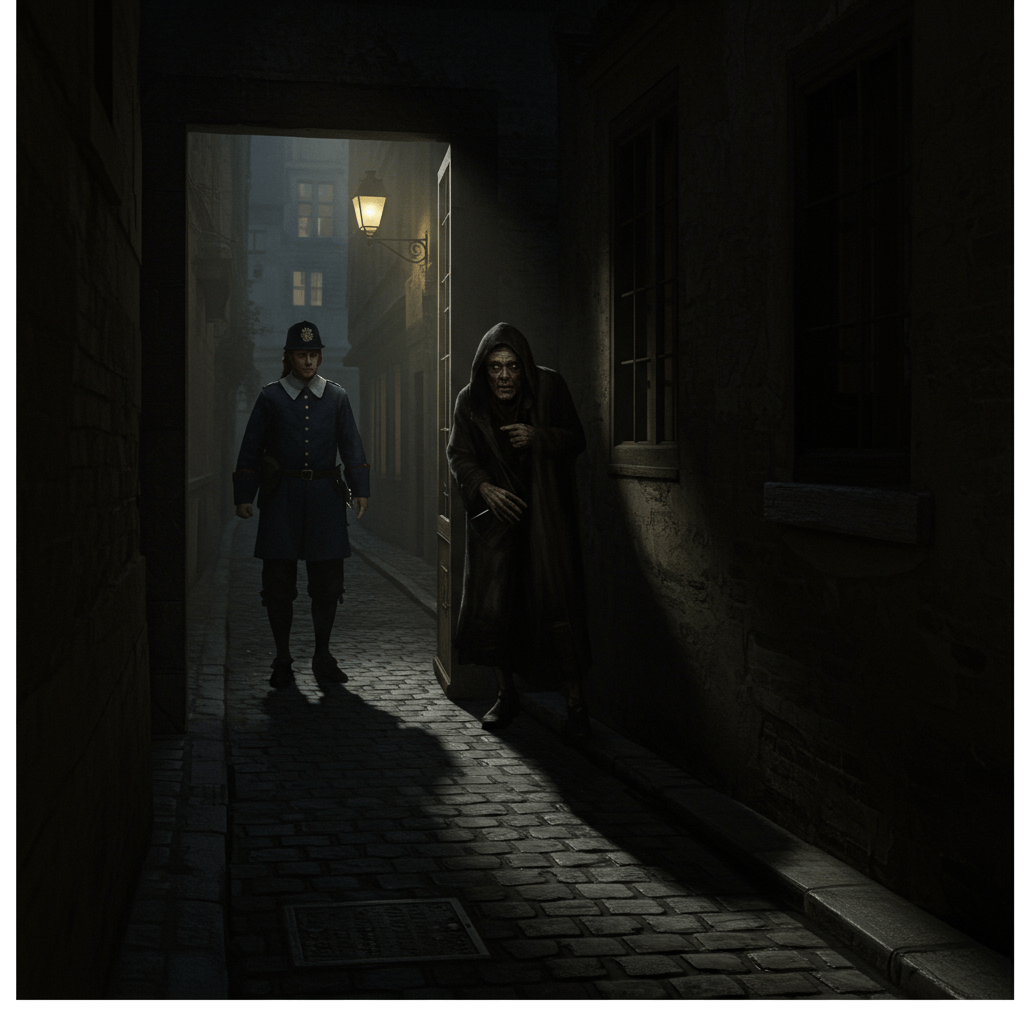

La pauvreté, la faim, et le désespoir engendrent la corruption. Des policiers, affamés et désespérés, sont tentés par des pots-de-vin, des arrangements douteux, pour améliorer leur sort misérable. Chaque pièce reçue illégalement est un clou dans le cercueil de la confiance du public. Les citoyens, témoins de ces transactions illicites, perdent toute confiance en une force publique corrompue et impuissante. La police, censée être le rempart contre le chaos, devient un acteur de la déliquescence sociale. La justice, elle aussi, est fragilisée par ce manque criant de ressources.

Les procès sont nombreux, mais les peines, souvent légères, ne suffisent pas à dissuader les agents malhonnêtes. Le système judiciaire, lui-même sous-financé, ne peut faire face à l’ampleur de la corruption. Les juges, confrontés à un manque de ressources et de personnel, sont dépassés par le nombre de cas. La justice, pilier de l’ordre et de la sécurité, est affaiblie par ce manque criant de moyens.

L’impact sur la sécurité publique

La corruption et la faiblesse de la police ont des conséquences désastreuses sur la sécurité publique. Les criminels, profitant de la faiblesse des forces de l’ordre, sévissent en toute impunité. Les vols, les agressions, les assassinats se multiplient, plongeant la population dans la peur et la terreur. Les rues, autrefois animées et sûres, deviennent des lieux dangereux, où les citoyens craignent de se déplacer. L’insécurité crée un climat de méfiance généralisée, exacerbant les tensions sociales.

L’incapacité de la police à assurer la sécurité publique affaiblit l’autorité de l’État. Le gouvernement, impuissant face à la montée de la criminalité, voit son autorité et sa légitimité érodées. Le sentiment d’abandon gagne la population, alimentant le mécontentement et les troubles sociaux. La police, symbole de l’ordre et de la sécurité, devient un symbole de la faiblesse de l’Etat et un moteur de la révolution.

Une spirale infernale

Le cercle vicieux est implacable. Les bas salaires conduisent à la corruption, la corruption affaiblit la police, et la faiblesse de la police exacerbe l’insécurité. La spirale infernale engloutit la société, sapant les fondements mêmes de l’ordre public. La police, pourtant appelée à maintenir la paix, devient un facteur aggravant de la crise sociale. Un symbole de l’injustice sociale et de l’échec du système.

La révolution de 1848 n’est pas seulement une révolte contre un régime politique, c’est aussi une révolte contre la misère, contre l’injustice, contre l’échec de l’État à assurer la sécurité et la protection de ses citoyens. L’échec royal ne se mesure pas seulement par la chute du trône, mais aussi par l’échec de la police, symbole d’une société rongée par la pauvreté et l’injustice, un avertissement pour les générations futures.