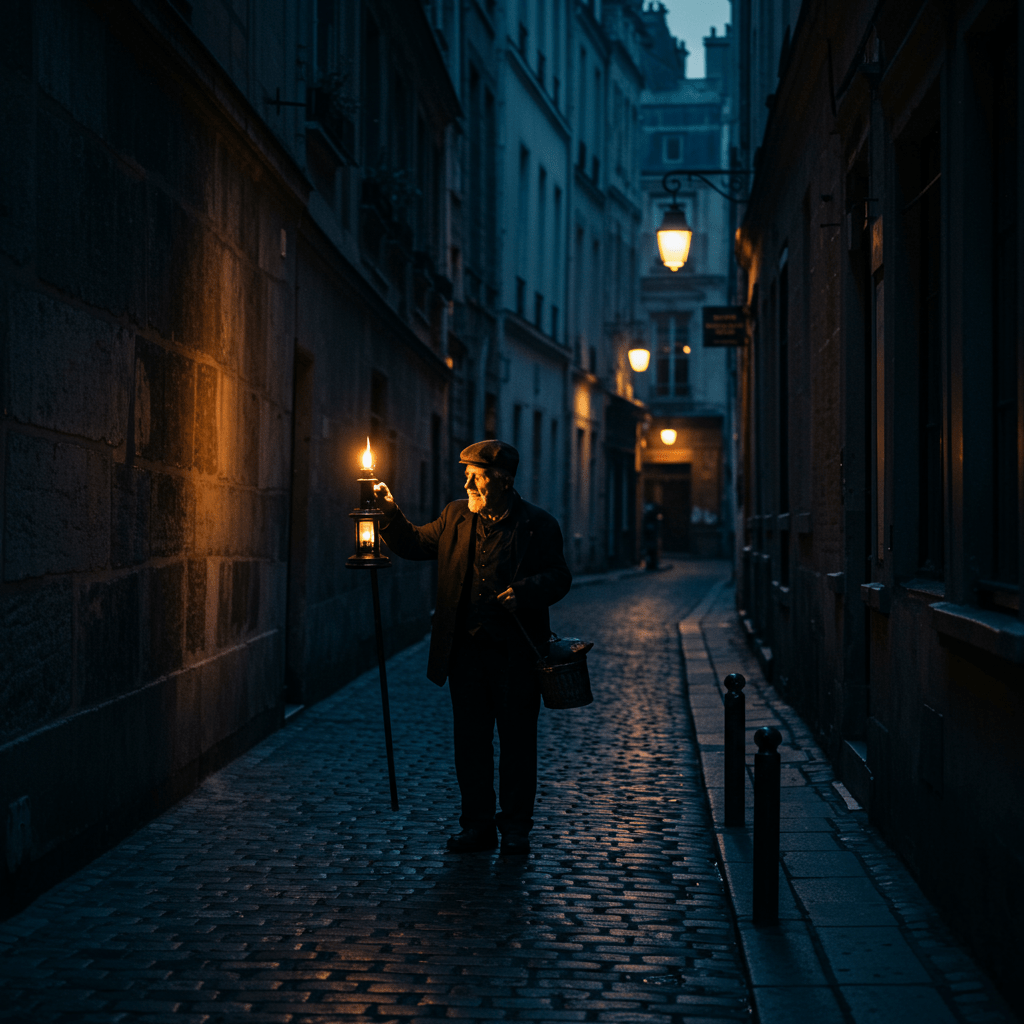

Paris, nuit noire, fin du dix-neuvième siècle. Un voile d’encre recouvre les ruelles tortueuses, les places désertes, les quais sombres de la Seine. Seul un point lumineux perce cette obscurité impénétrable : la lanterne du guet. Elle, humble étoile accrochée aux murs des maisons, aux carrefours dangereux, aux postes de garde, symbole d’ordre et de sécurité dans une ville rongée par la criminalité. Mais derrière cette lueur rassurante se cache une réalité bien plus complexe, un monde d’hommes et de femmes luttant contre les ténèbres, armés de courage, de détermination, et d’un équipement souvent bien dérisoire face à la marée montante du crime.

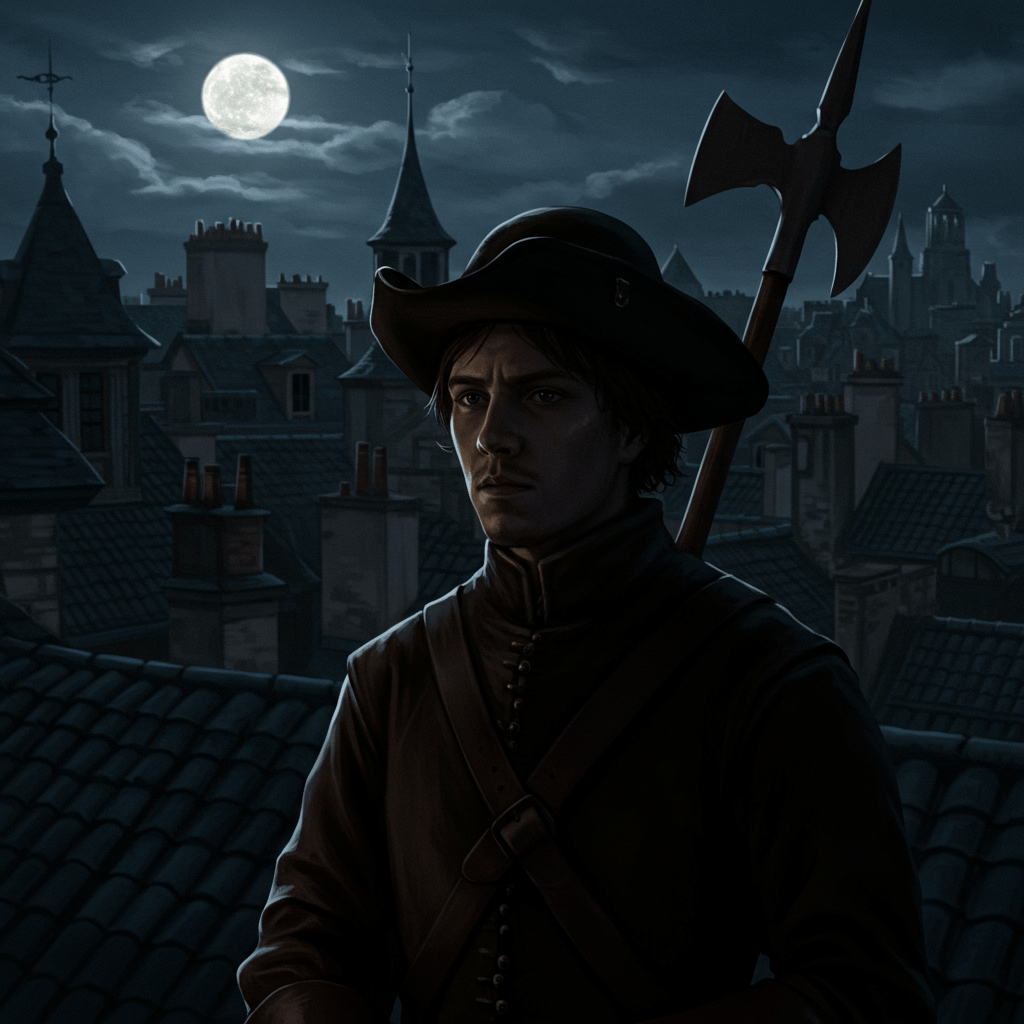

Ce soir, plus que jamais, l’atmosphère est lourde. Un vent glacial siffle entre les immeubles, emportant avec lui les murmures inquiets des habitants. On parle d’une série de vols audacieux, de disparitions mystérieuses, d’un spectre qui hante les nuits parisiennes. La peur s’insinue dans les cœurs, et tous les regards se tournent vers le guet, vers ces hommes chargés de veiller sur la sécurité de la capitale. Mais sont-ils réellement à la hauteur de la tâche ? Sont-ils suffisamment équipés, suffisamment formés, suffisamment nombreux pour faire face à cette menace grandissante ? C’est ce que nous allons découvrir, en plongeant au cœur de leur quotidien, en observant de près les instruments de leur métier, les armes qu’ils manient, les uniformes qu’ils portent, et surtout, l’esprit qui les anime.

Le Costume et l’Équipement: Un Rempart Illusoire?

Le guet, mes amis, arbore un uniforme censé inspirer le respect et dissuader les malfrats. Imaginez donc : une redingote bleu marine, épaisse et rigide, boutonnée jusqu’au col, un pantalon de même couleur, serré à la taille par une ceinture de cuir, et un képi imposant, orné d’une cocarde tricolore. L’ensemble est complété par de robustes bottes de cuir, indispensables pour arpenter les rues pavées, qu’il pleuve, qu’il vente, ou qu’il neige. Un uniforme qui, en théorie, confère une certaine autorité. Mais en pratique…

« Ah, l’uniforme ! » s’exclame Jean-Baptiste, un vieux guet expérimenté, rencontré dans un café sombre près des Halles. « Il est beau, n’est-ce pas ? Il impressionne les bourgeois, mais il n’arrête pas les couteaux. Et croyez-moi, dans les ruelles que je fréquente, les couteaux sont légion. » Il prend une gorgée de son café noir, son regard sombre reflétant les flammes vacillantes de la bougie sur la table. « L’uniforme, c’est surtout une cible. On nous repère de loin, on sait qu’on est le guet, on sait qu’on a une certaine autorité, et donc, on sait qu’on est une proie facile pour ceux qui veulent nous défier. »

Outre l’uniforme, le guet dispose d’un équipement, disons… rudimentaire. Une matraque de bois, solide et pesante, capable d’assommer un agresseur, mais peu efficace face à une arme à feu. Un sifflet strident, censé alerter les autres guets en cas de danger, mais souvent inaudible dans le tumulte de la ville. Et bien sûr, la fameuse lanterne, alimentée par de l’huile, qui projette une faible lumière jaunâtre, à peine suffisante pour éclairer les quelques mètres qui nous entourent. « La lanterne, c’est notre seul vrai allié, » confie Jean-Baptiste. « Elle éclaire notre chemin, elle effraie les rats, et elle permet aux honnêtes gens de nous voir et de nous demander de l’aide. Mais elle est aussi fragile qu’une fleur. Un coup de pied, un coup de poing, et elle est brisée. Et alors, on est plongé dans les ténèbres, à la merci de tous les dangers. »

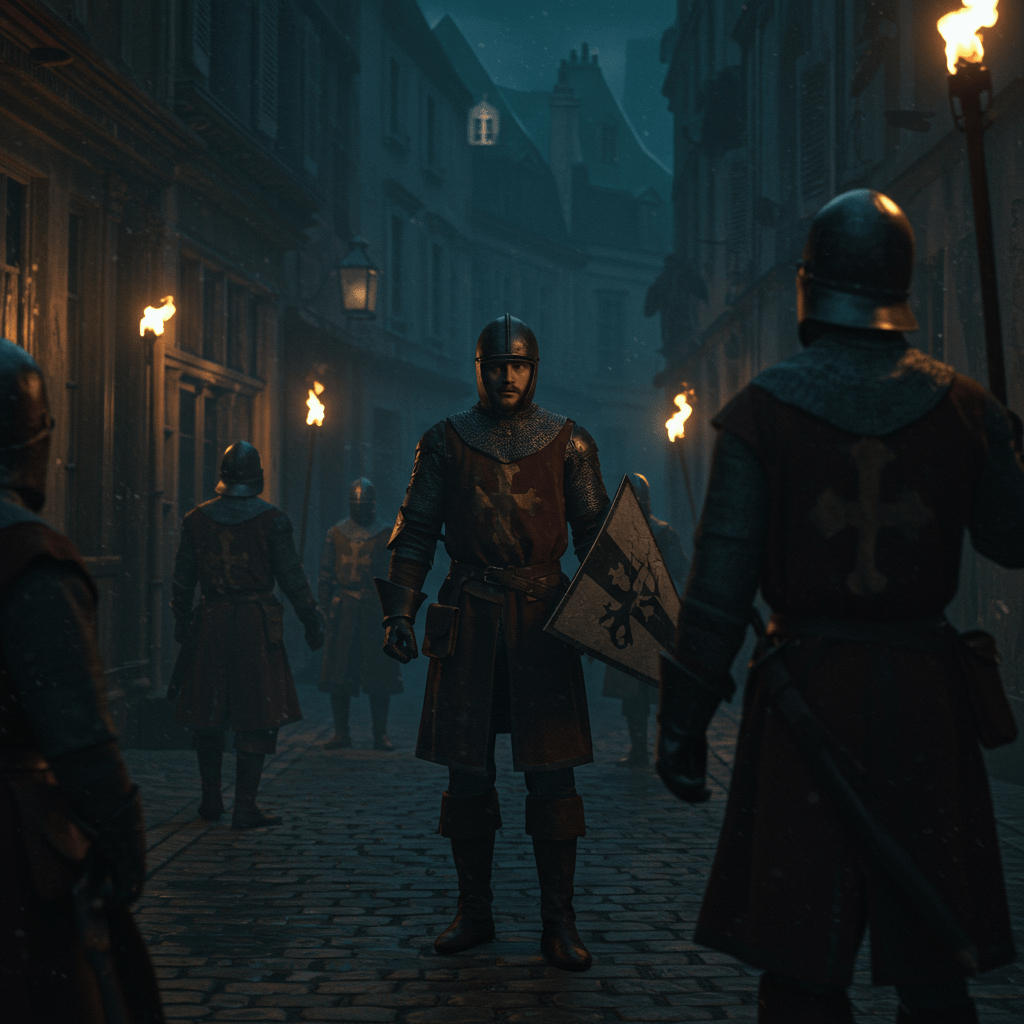

L’Armement: Entre Bâton et Poudre Noire

L’armement du guet, parlons-en. La matraque, comme nous l’avons dit, est l’arme la plus courante. Une simple pièce de bois, taillée et polie, que le guet manie avec une certaine habileté. Mais face à un bandit armé d’un couteau, d’un poignard, ou pire, d’un pistolet, elle se révèle bien insuffisante. Certains guets, les plus chanceux, ou les plus influents, sont équipés d’un revolver à poudre noire, un modèle ancien, lourd et imprécis, mais capable de dissuader les plus audacieux. Mais ces armes sont rares, et les munitions encore plus.

« J’ai vu des collègues se faire tuer avec leur propre matraque, » raconte Antoine, un jeune guet affecté au quartier du Marais. « On est censé protéger les citoyens, mais on est nous-mêmes mal protégés. On nous envoie au combat avec des armes dérisoires, face à des criminels de plus en plus violents et déterminés. » Il serre les poings, sa colère palpable. « On nous demande de faire des miracles, avec des moyens ridicules. »

Il faut dire que l’armement du guet est un sujet de discorde depuis des années. Les autorités hésitent à équiper massivement les guets avec des armes à feu, craignant une escalade de la violence, et une augmentation du nombre de bavures. Mais dans le même temps, elles ne font rien pour améliorer l’équipement existant, laissant les guets se débrouiller avec les moyens du bord. « On nous dit que la matraque est suffisante pour maintenir l’ordre, » ironise Antoine. « Mais l’ordre, il est déjà bien malmené, et la matraque ne suffit plus à le rétablir. »

La Formation et l’Entraînement: Des Lacunes Criantes

Si l’équipement est insuffisant, la formation et l’entraînement des guets ne sont guère plus reluisants. La plupart des recrues sont d’anciens soldats, des ouvriers sans emploi, ou des jeunes gens en quête d’une vie meilleure. Ils reçoivent une formation sommaire, quelques jours à peine, avant d’être jetés dans l’arène, livrés à eux-mêmes. On leur apprend les bases du maintien de l’ordre, les rudiments du code pénal, et quelques techniques de combat rudimentaires. Mais rien de plus.

« On nous apprend à marcher au pas, à saluer les officiers, et à ne pas poser de questions, » déplore Sophie, une jeune femme guet affectée au quartier de Saint-Germain-des-Prés. « Mais on ne nous apprend pas à désamorcer une situation tendue, à maîtriser un agresseur sans le blesser, ou à secourir une victime. On nous laisse nous débrouiller, avec notre instinct et notre bonne volonté. »

Le manque d’entraînement est particulièrement criant en matière d’utilisation des armes à feu. Les guets qui sont équipés d’un revolver à poudre noire n’ont souvent tiré que quelques balles dans leur vie, et sont incapables de viser correctement, ou de recharger rapidement. « On nous donne un pistolet, mais on ne nous apprend pas à l’utiliser, » constate Sophie. « C’est comme donner un pinceau à un aveugle, ou un violon à un sourd. C’est inutile, et même dangereux. »

Le résultat de cette formation lacunaire est prévisible : des guets mal préparés, hésitants, et souvent dépassés par les événements. Des erreurs sont commises, des innocents sont blessés, et des criminels s’échappent. Et à chaque fois, la confiance du public envers le guet s’érode un peu plus.

Le Moral et la Motivation: Une Flamme Vacillante

Mal équipés, mal formés, et mal payés, les guets sont souvent démoralisés et désillusionnés. Ils sont confrontés quotidiennement à la misère, à la violence, et à l’indifférence. Ils sont témoins des pires atrocités, et sont souvent impuissants à y remédier. Ils sont insultés, menacés, et parfois agressés. Et malgré tout cela, ils doivent continuer à faire leur travail, à veiller sur la sécurité des citoyens, à maintenir l’ordre dans une ville en proie au chaos.

« On se sent parfois complètement seul, » confie Jean-Baptiste. « On est comme des phares dans la nuit, qui éclairent les autres, mais qui ne reçoivent aucune lumière en retour. On est là pour protéger les gens, mais personne ne nous protège. On est là pour faire respecter la loi, mais la loi ne nous respecte pas. »

Malgré tout, certains guets parviennent à conserver un certain idéal, une certaine foi dans leur mission. Ils croient en la justice, en l’ordre, et en la possibilité d’un monde meilleur. Ils sont animés par un sens du devoir, un désir de servir leur pays, et de protéger leurs concitoyens. Mais cette flamme est fragile, et elle risque de s’éteindre sous le poids des difficultés.

« Ce qui me motive, c’est de savoir que je peux faire une différence, » affirme Sophie. « Même si ce n’est qu’une petite différence, même si ce n’est qu’une seule personne sauvée, un seul crime évité, une seule vie améliorée. Cela vaut la peine de tous les sacrifices. »

La lanterne du guet, phare dans les ténèbres, fléau des criminels ? Peut-être pas. Mais elle reste un symbole d’espoir, un signe de résistance face à la nuit. Un symbole qui, malgré tout, continue de briller, grâce au courage et à la détermination de ces hommes et de ces femmes qui veillent sur nous, au péril de leur vie.