L’air âcre de la prison de Bicêtre, imprégné d’humidité et de désespoir, pénétrait jusqu’aux os. Une odeur de renfermé, mêlée à celle du pain rassis et des corps lavés à l’eau froide, flottait dans les couloirs sombres. Des pas lourds résonnaient sur le pavé usé, rythmant la marche inexorable du temps pour les âmes captives. Ce soir-là, une pluie fine et incessante battait contre les vitres épaisses, accentuant le sentiment d’isolement qui régnait en maître dans cette forteresse de pierre.

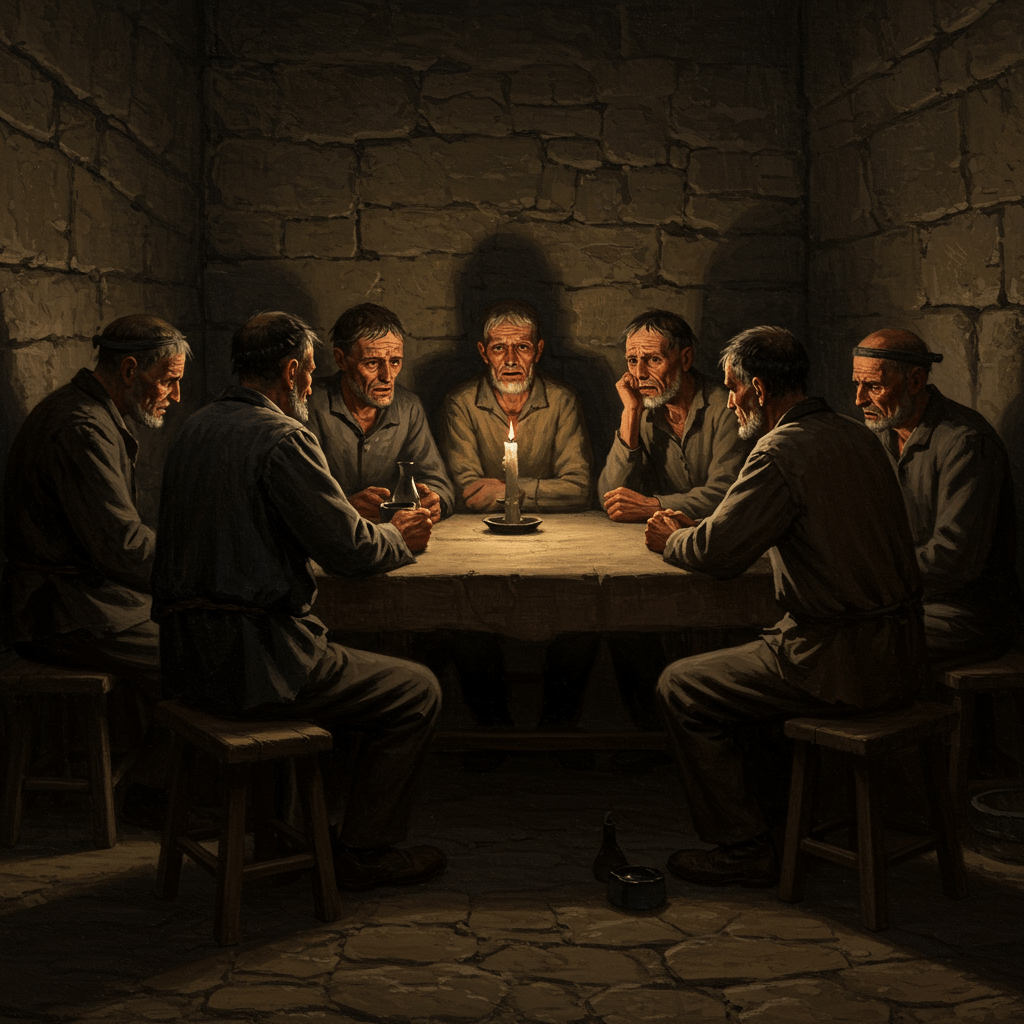

Dans la salle commune, des silhouettes se profilaient à peine dans la pénombre. Des murmures bas, des soupirs, des sanglots étouffés – la symphonie habituelle de la souffrance humaine. Mais ce soir-là, une tension particulière vibrait dans l’air, palpable comme le froid qui s’infiltrait par les fissures des murs. Au cœur de cette atmosphère oppressante, un groupe de gardiens de prison, le visage creusé par les années et les épreuves, se réunissait autour d’une table branlante.

Les Murailles du Silence

Ils étaient les gardiens du silence, les témoins muets des drames qui se jouaient derrière les barreaux. Des hommes simples, pour la plupart, recrutés parmi les anciens soldats, les paysans désemparés, ou les artisans ruinés. Ils connaissaient la misère, la faim, la douleur, et par-delà les murs de pierre, ils voyaient se refléter leur propre condition, exacerbée par le pouvoir qu’ils détenaient, un pouvoir aussi lourd que les chaînes des prisonniers.

Jean-Baptiste, le plus ancien d’entre eux, un homme dont le dos courbé témoignait des années passées à surveiller des centaines de condamnés, commença à parler. Sa voix, rauque et grave, portait à peine. Il racontait des histoires de désespoir, de révolte, de repentance, de moments où l’humanité s’effaçait face à la brutalité de la condition carcérale, mais aussi de moments inattendus de solidarité et de compassion, de fragiles liens tissés entre des hommes brisés.

Le Poids des Âmes

Pierre, un jeune homme au regard encore innocent malgré les quelques mois passés au sein de la prison, avoua avoir été hanté par les cris des condamnés à mort dans les derniers moments précédant leur exécution. Il parlait de leurs supplications, de leurs regrets, de l’effroi qui se lisait dans leurs yeux. Il avait vu la peur, la terreur pure et crue, et ça le hantait. Il se sentait responsable, malgré lui, du sort de ces hommes.

Le poids des âmes, disait-il, était plus lourd que les chaînes qu’ils portaient. Il avait vu la foi inébranlable de certains, la rage impuissante d’autres, et le désespoir abyssal qui engloutissait ceux qui avaient tout perdu, même l’espoir de rédemption. Ces hommes, enfermés derrière des barreaux, étaient en réalité enfermés au plus profond d’eux-mêmes, et leurs geôliers ne pouvaient rien faire pour les libérer de ce carcan intérieur.

Les Larmes du Bourreau

Antoine, le bourreau, un homme dont le visage était dissimulé derrière une barbe épaisse, interrompit le silence. Il parla avec une rare émotion, la voix tremblante. Il ne racontait pas les exécutions avec complaisance, mais avec une profonde tristesse. Il décrivit la lourdeur de sa tâche, le poids moral incommensurable qu’il portait. Il parlait des larmes qui coulaient sur son visage, des larmes silencieuses, cachées derrière son masque professionnel. Il était un homme brisé, rongé par les souffrances qu’il avait infligées et par celles qu’il avait assistées.

Il avoua avoir vu l’humanité même dans les pires criminels, la lueur d’une âme perdue, cherchant désespérément un chemin de retour. Il avait vu le repentir, le regret, le souhait d’une seconde chance. Et ces moments, ces lueurs d’espoir, étaient gravés à jamais dans sa mémoire, aussi implacables que les marques des chaînes sur les poignets des condamnés.

Au-delà des Murs

Chaque gardien, à son tour, partagea ses confidences, ses peurs, ses doutes. Ce ne furent pas seulement des récits d’horreurs, mais des témoignages d’humanité, de solidarité, et d’une profonde compassion. Des histoires d’hommes brisés, mais qui, malgré les ténèbres de leur quotidien, conservaient une étincelle de lumière en eux. L’enfermement n’avait pas réussi à éteindre complètement leur humanité.

Au fil des heures, la nuit s’acheva, laissant place à l’aube. La pluie avait cessé. Dans la salle commune, une nouvelle paix s’installa, un silence différent de celui qui régnait habituellement. Un silence lourd de souvenirs, de secrets partagés, de larmes versées, un silence qui renfermait la force fragile de l’âme humaine face à l’adversité.

Leur confession, silencieuse et poignante, résonnait comme un écho dans les couloirs de la prison, un témoignage vibrant de la complexité de la condition humaine, à la fois dans sa beauté et sa brutalité, au-delà des murs de pierre et des barreaux de fer.