La bise glaciale de novembre fouettait les pavés de la cour de la prison de Bicêtre. Jean Valjean, ou plutôt, Jean Valjean – car l’homme avait depuis longtemps perdu le souvenir de l’innocence qui précédait son premier séjour derrière les barreaux – ressentait le froid jusque dans ses os, une douleur familière, aussi familière que l’amertume de la soupe fade et le poids des chaînes qui l’avaient accompagné durant tant d’années. Sa libération, tant attendue, tant espérée, se réduisait à une simple formalité administrative, une sortie par la petite porte, une libération qui ne libérait rien, sinon son corps de la prison de pierre. Son esprit, lui, restait emprisonné, dans le cycle infernal de la récidive.

Il avait été un homme, autrefois, un homme simple, un bûcheron, peut-être. Mais les années, les condamnations, avaient effacé les traces de ce passé, le laissant tel un spectre, errant dans les rues sordides de Paris, hanté par le sceau indélébile de son passé criminel. L’étiquette de « récidiviste » le précédait, un fardeau invisible mais pesant, le condamnant d’avance aux regards noirs, aux portes closes, à la misère et à la solitude. La société, l’avait-il jamais vraiment connue ? Il ne savait plus.

Le Stigmate de la Récidive

La récidive, ce mot, tel un couperet, scellait le sort des hommes comme lui. Une fois le seuil de la prison franchi, ils devenaient des parias, des damnés, des êtres à part, rejetés par la société qu’ils avaient pourtant le désir de rejoindre, même s’ils s’étaient perdus dans l’abîme de leurs propres fautes. Le système judiciaire, dans sa prétendue justice, ne leur laissait aucune chance. La marque de la condamnation, une tache indélébile, s’imprimait sur leur âme et sur leurs papiers, les condamnant à une vie de marge, une vie où le pardon était un luxe inaccessible.

Les portes des ateliers, des usines, des maisons, se refermaient brutalement devant eux. Les employeurs, craignant le scandale, refusaient de les embaucher. Les propriétaires, effrayés par leur passé, leur refusaient le moindre abri. Leur seul refuge, la seule famille qu’ils trouvaient, était l’obscurité des ruelles, la solidarité fragile et dangereuse des autres exclus, condamnés à errer comme des âmes en peine, fantômes déambulant dans les bas-fonds de la ville.

L’Enfer des Bas-fonds

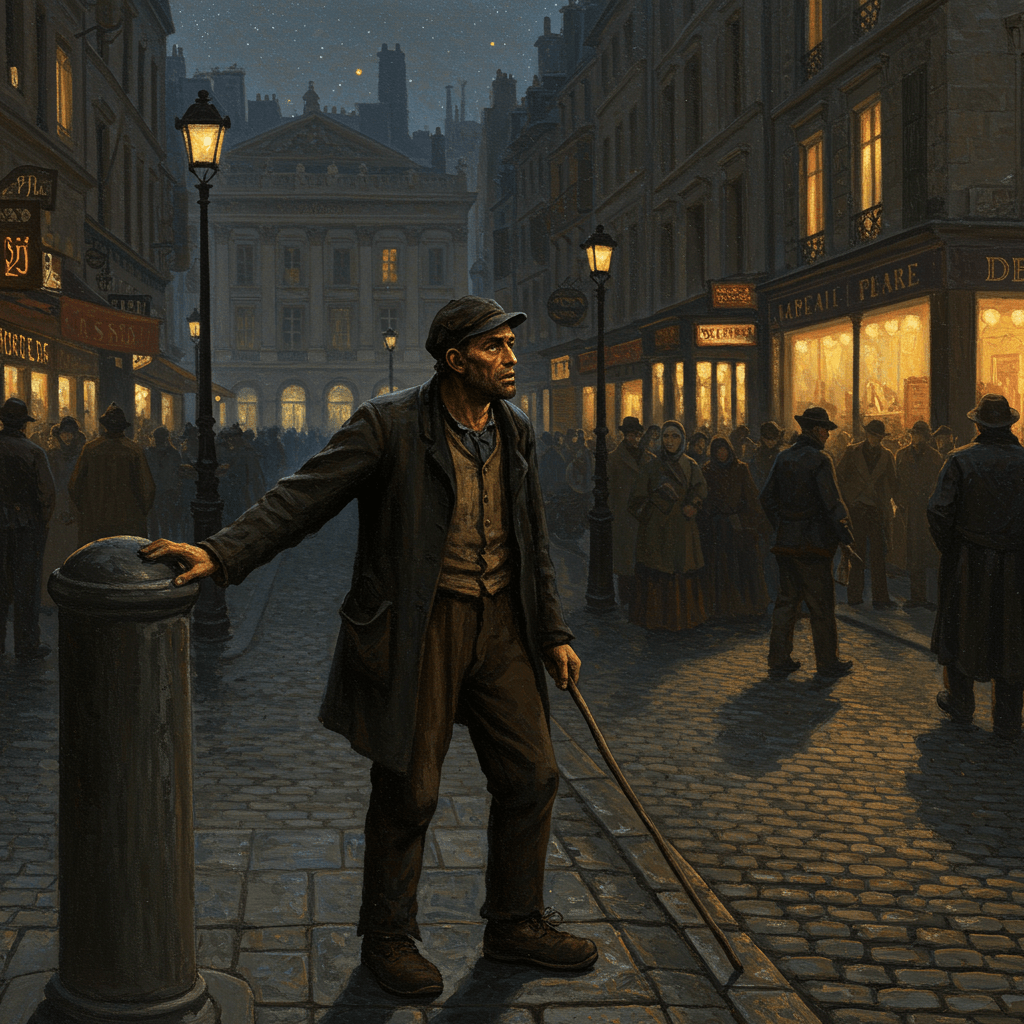

Paris, la ville lumière, cachait en ses entrailles un monde souterrain où la misère régnait en maître. Pour Jean Valjean et ses semblables, la sortie de prison n’était qu’une transition entre deux formes de captivité. La prison de pierre cédait la place à la prison des rues, à l’enfer des bas-fonds, où la faim, le froid et la maladie étaient des compagnons constants. La liberté, pour eux, était une illusion cruelle, un leurre qui les entraînait vers des abysses toujours plus profonds.

Ils se retrouvaient piégés dans un cercle vicieux implacable : la faim les poussait au vol, le vol les ramenait en prison, la prison les brisait encore plus, et le cycle recommençait. Une spirale infernale, une descente aux enfers sans fin, où l’espoir était un luxe que la société leur refusait. La récidive devenait alors non pas une faute, mais une conséquence inéluctable, un destin tragique, une sentence écrite dans le ciel même.

La Soif d’un Autre Destin

Mais au cœur même du désespoir, une petite flamme vacillait. Une flamme ténue, fragile, alimentée par l’espoir d’une rédemption, par le désir d’une vie différente. Certaines âmes, même brisées, même marquées par le sceau de la récidive, refusaient de se résigner à leur sort. Elles cherchaient, dans l’ombre, dans la clandestinité, à se reconstruire, à se racheter.

Jean Valjean, dans ses moments de lucidité, rêvait d’une vie simple, d’une vie honnête. Il rêvait d’un travail, d’une famille, d’un foyer où la chaleur humaine remplacerait la froideur des murs de pierre. Il rêvait d’un monde où son passé ne serait plus une condamnation à perpétuité, mais un chapitre clos, une expérience douloureuse qui lui avait appris à apprécier la valeur de la liberté, une liberté qu’il n’avait jamais vraiment connue.

L’Écho d’une Révolte Silencieuse

La récidive, c’était aussi le cri silencieux d’une société qui avait échoué. Une société qui, au lieu de tendre la main à ceux qui étaient tombés, les rejetait, les stigmatisait, les condamnait à une mort sociale lente et douloureuse. La récidive était le reflet d’un système carcéral défaillant, d’une justice aveugle et impitoyable, d’une absence totale de compassion et de réinsertion.

C’était l’écho d’une révolte silencieuse, une révolte incarnée par ces hommes brisés, abandonnés, qui, malgré la douleur, malgré le désespoir, refusaient de se soumettre complètement à leur destin tragique. Leur lutte pour la survie, leur quête d’une vie meilleure, était un témoignage poignant de la résilience humaine, une lumière fragile dans les ténèbres les plus profondes.

La nuit tombait sur Paris, enveloppant la ville dans une brume épaisse et silencieuse. Jean Valjean, errant dans les ruelles sombres, se sentait seul, mais il n’était pas brisé. Le souvenir de l’espoir, de ce rêve fugace d’une vie différente, le maintenait en vie, lui donnant la force de continuer à lutter, à espérer, à croire, contre toute attente, en la possibilité d’une rédemption. Le chemin était long et semé d’embûches, mais il n’était pas sans espoir.