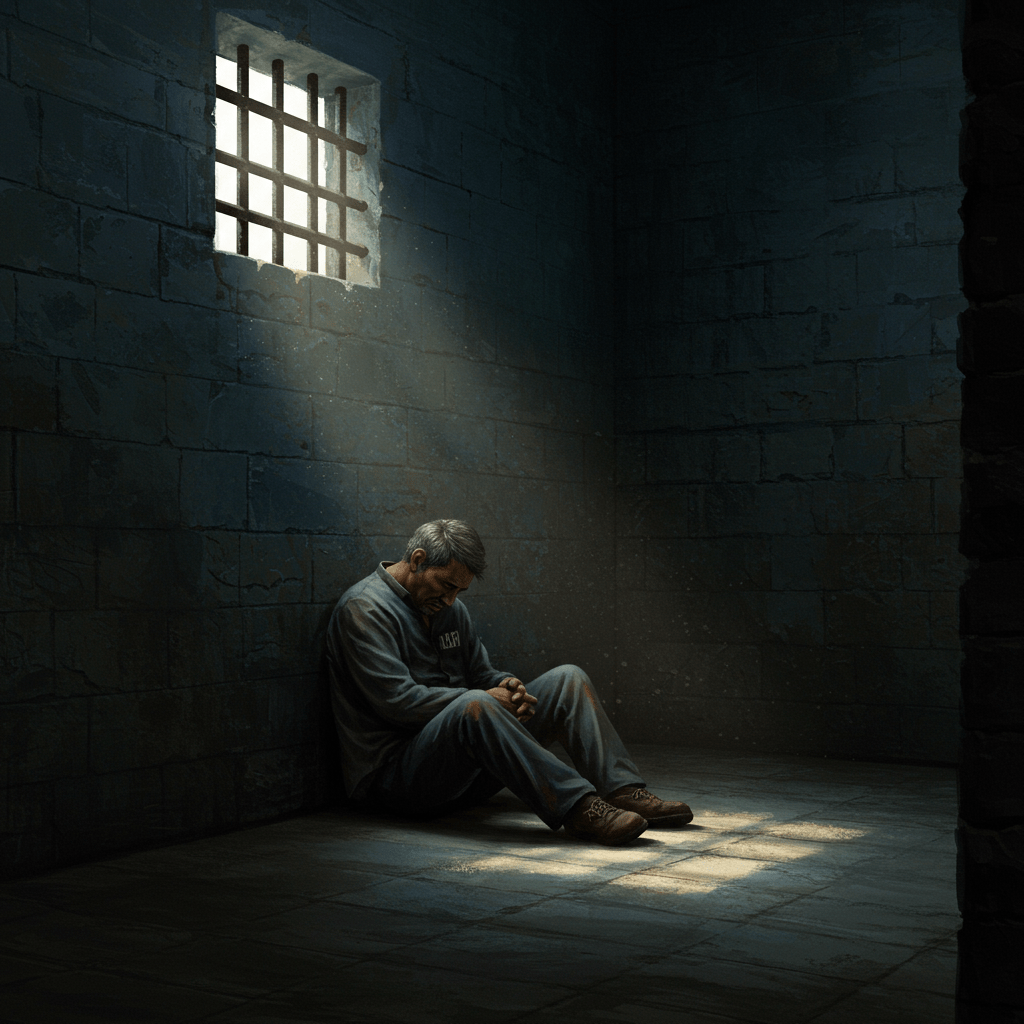

L’année est 1848. Paris, ville lumière, mais aussi ville d’ombres. Derrière les façades élégantes, derrière les salons où brillent les lustres et les conversations animées, se cachent des réalités plus sordides. Les prisons, ces gouffres où la misère et le désespoir s’entremêlent, recèlent des secrets glaçants. Dans leurs murs épais et froids, se joue un drame silencieux, invisible aux yeux du grand public : le suicide. Les archives, ces témoins muets du passé, conservent la trace de ces vies brisées, de ces destins tragiques qui s’éteignent dans l’ombre des cachots.

Le froid mordant de novembre s’infiltre dans les pierres poreuses de la prison de Bicêtre. Une odeur âcre, mélange de renfermé, de maladie et de désespoir, plane dans l’air. Les cris rauques des condamnés se mêlent au bruit sourd des pas des gardiens, créant une symphonie macabre qui résonne dans les couloirs sombres. C’est dans ce décor lugubre que se déroule, jour après jour, le lent et inexorable déclin de nombreux détenus, un déclin qui, trop souvent, se conclut par le geste ultime : la fin volontaire de leur existence.

Les Murailles du Désespoir: La Vie Quotidienne en Prison

La vie derrière les murs de la prison est une lutte incessante contre la faim, la maladie et l’ennui. Les cellules, petites et insalubres, sont peuplées de personnages aussi divers que pathétiques. Des voleurs endurcis côtoient des idéalistes ruinés, des victimes de la société se retrouvent aux côtés de criminels impénitents. L’absence de lumière naturelle, le manque d’hygiène, et la promiscuité engendrent une atmosphère pesante qui écrase l’esprit. Les rares moments de répit sont occupés par des jeux de hasard, des discussions animées, ou des prières silencieuses. Mais l’ombre de la folie rôde, tapie dans l’obscurité, attendant sa chance de s’emparer des âmes fragilisées.

Les Signes Précurseurs: Entre Dépression et Délire

Avant le geste fatal, il y a souvent des signes, des indices que les gardiens, souvent blasés par la dureté de leur métier, ne remarquent pas toujours. Un mutisme étrange, une profonde tristesse qui se lit dans les yeux, une perte d’appétit, des troubles du sommeil… Parfois, des crises de délire, des paroles incohérentes, trahissent la souffrance intérieure qui ronge le détenu. Les archives relatent des cas de tentatives de suicide, des lettres d’adieu déchirantes, des dessins obsédants qui témoignent de la profondeur du désespoir. Ces indices, souvent négligés, constituent autant de cris silencieux qui restent sans réponse.

Les Méthodes du Désespoir: Les Gestes Ultimes

Les méthodes employées pour mettre fin à leurs jours sont aussi variées que les individus eux-mêmes. Certains se pendent avec des draps déchirés, d’autres s’infligent des blessures mortelles avec des objets improvisés. D’autres encore, rongés par la faim et le désespoir, refusent toute nourriture, laissant la mort les gagner lentement. Chaque suicide laisse derrière lui une trace indélébile, une tache sombre sur les murs déjà marqués par le temps et la souffrance. Les rapports d’autopsie, froids et impersonnels, détaillent les blessures, les causes du décès, réduisant la vie d’un homme à une simple constatation médicale.

L’Enquête et ses Limites: La Justice et le Silence

Après chaque décès, une enquête est menée. Les gardiens sont interrogés, les cellules sont fouillées, les témoignages recueillis. Mais l’enquête se heurte souvent à des murs d’indifférence, à des silences complices. La mort en prison, souvent considérée comme une fatalité, est balayée sous le tapis. Les rapports officiels, souvent laconiques, minimisent l’importance de ces drames. Les causes du suicide sont rarement explorées en profondeur, laissant les familles dans le doute, dans l’incompréhension. Les archives, malgré leur richesse, ne révèlent qu’une partie de la vérité, une vérité souvent voilée par le silence et l’oubli.

Les archives des prisons de la France du XIXe siècle sont un témoignage poignant de la souffrance humaine. Elles nous rappellent que derrière les statistiques, derrière les chiffres froids, se cachent des vies, des histoires, des drames. Chaque suicide en prison est une tragédie individuelle, mais aussi un reflet des failles d’une société qui a trop souvent tourné le dos à ceux qui souffrent, à ceux qui sont tombés dans les ténèbres du désespoir. Le silence des murs continue de résonner, un écho lancinant qui nous interpelle et nous invite à la réflexion.

Ces récits, extraits des archives poussiéreuses, nous rappellent la fragilité de la vie humaine et l’importance de la compassion, de la solidarité, et de la justice sociale. Le poids de ces vies brisées, de ces destins tragiques, reste un lourd héritage, un rappel constant de la nécessité de lutter contre la pauvreté, la maladie, et l’exclusion, afin d’empêcher que de tels drames ne se reproduisent.