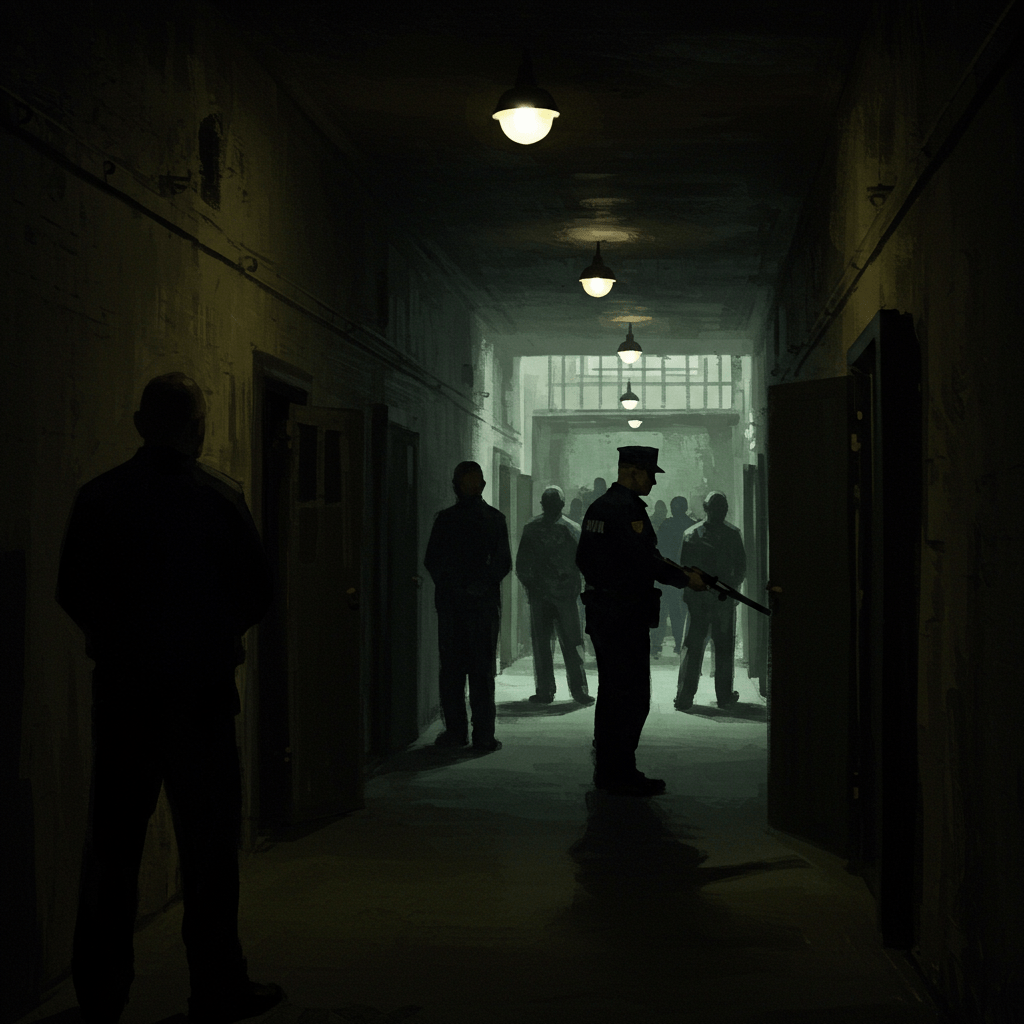

L’année est 1830. Un brouillard épais, à la fois froid et malsain, s’accrochait aux murs de pierre de la prison de Bicêtre. Des silhouettes fantomatiques, des ombres menaçantes dansaient dans les couloirs étroits, éclairés par les maigres lueurs des lanternes. L’air, lourd de la peur et de la misère humaine, vibrait au rythme des pas lourds des gardiens, leurs clés grinçant un sinistre concerto dans la nuit. Chaque cellule, un tombeau silencieux, recelait des secrets, des histoires murmurées, des soupirs perdus dans l’immensité de la souffrance.

Le silence, pourtant, n’était qu’une apparence. Derrière les portes de chêne massif, des voix rauques chuchotèrent des conspirations, des prières désespérées ou des lamentations. La peur, invisible mais palpable, régnait en maître sur ce lieu d’enfermement, tissant une toile d’angoisse qui enveloppait aussi bien les prisonniers que leurs surveillants. Car la prison de Bicêtre, loin d’être un simple lieu de détention, était un théâtre où se jouait un drame incessant, une lutte silencieuse entre l’ombre de la révolte et la lumière, toujours vacillante, de l’autorité.

Les murs ont des oreilles, et les pierres, une mémoire

Les murs de Bicêtre, épais et anciens, avaient été témoins de tant de drames. Chaque pierre semblait vibrer encore des cris des condamnés, des gémissements des malades, des murmures des conspirateurs. Les cellules, minuscules et insalubres, étaient autant de cellules de la mémoire collective, conservant l’empreinte des vies brisées qui les avaient occupées. Des inscriptions, gravées dans la pierre par des mains désespérées, témoignaient de l’espoir perdu, de la souffrance indicible, de la résignation amère. Le poids de l’histoire, comme un fardeau invisible, pesait sur les épaules de tous ceux qui franchissaient les portes de la prison.

Les surveillants, eux-mêmes, étaient des spectres dans l’ombre. Des hommes fatigués, blasés, rongés par le spectacle quotidien de la souffrance humaine. Certains étaient cruels, profitant de leur pouvoir pour infliger des sévices aux détenus les plus faibles. D’autres, au contraire, étaient empreints d’une étrange compassion, cherchant à soulager la douleur de leurs prisonniers, même si c’était à leurs propres risques. Mais tous, sans exception, étaient marqués à jamais par le poids de leur fonction, par la proximité constante avec la mort et la désolation.

La surveillance, un art cruel et nécessaire

La surveillance à Bicêtre était omniprésente, un réseau invisible de regards et d’écoutes. Les gardiens, armés de leurs clés et de leur autorité, patrouillaient sans relâche dans les couloirs sombres. Leur présence constante, pourtant, ne suffisait pas à endiguer la révolte qui couvait en chacun des prisonniers. Les conspirations se tramaient dans les coins obscurs, les mutineries se préparaient dans le silence de la nuit. La surveillance, aussi rigoureuse soit-elle, ne pouvait jamais étouffer complètement l’étincelle de la résistance humaine.

Des systèmes ingénieux avaient été mis en place pour contrôler les détenus. Des trous de serrure minuscules permettaient aux gardiens d’observer les prisonniers sans être vus. Des cloches, disposées à intervalles réguliers, permettaient de signaler la moindre anomalie. Mais ces systèmes, aussi sophistiqués soient-ils, ne pouvaient pas empêcher les murmures, les regards furtifs, les échanges discrets qui tissaient un réseau clandestin de solidarité entre les prisonniers. La surveillance, paradoxalement, ne faisait que renforcer le sentiment de communauté, la conscience d’une lutte commune contre l’oppression.

Les ombres de la révolte

Malgré la surveillance constante, la révolte couvait sous la cendre. Des plans d’évasion étaient ourdis, des mutineries préparées dans le secret des cellules. Les prisonniers, désespérés et privés de liberté, n’avaient rien à perdre. Ils étaient prêts à risquer leur vie pour recouvrer leur dignité, leur indépendance, leur liberté. Les murmures de la révolte, comme des ondes sismiques, traversaient les murs de la prison, semant la crainte dans le cœur des surveillants.

La nuit, sous le voile de l’obscurité, les ombres semblaient prendre vie. Des silhouettes furtives se déplaçaient dans les couloirs, des voix chuchotées se mêlaient aux craquements des vieilles pierres. Des bagarres éclataient, des cris perçaient le silence de la nuit. Les gardiens, malgré leur vigilance, ne pouvaient pas contrôler complètement ce chaos nocturne, cette explosion souterraine de la révolte. La prison, loin d’être un lieu de silence et de soumission, était un champ de bataille où se jouait une guerre invisible, une lutte sans merci entre la tyrannie et la liberté.

L’écho des chaînes

Les années passèrent. Bicêtre, avec ses murs imposants et ses ombres menaçantes, continua à abriter ses secrets. Mais les spectres de la sécurité carcérale, les ombres des surveillants, et les murmures de la révolte, restèrent gravés dans la mémoire des pierres. Chaque cellule, chaque couloir, chaque pierre, gardait en elle l’écho des chaînes, le souvenir des cris, la trace indélébile de la souffrance humaine. Le vent, soufflant à travers les grilles, chuchote encore aujourd’hui l’histoire de ces hommes et de ces femmes, victimes et bourreaux, prisonniers et gardiens, condamnés à vivre ensemble dans l’ombre et la lumière d’une réalité carcérale implacable.

Le temps, implacable, a effacé les traces visibles de la prison de Bicêtre, mais les ombres persistent. Elles hantent encore les lieux, rappelant à jamais le poids de l’histoire, l’éternel combat entre la liberté et la captivité, la lutte incessante entre la lumière et l’ombre, entre l’espoir et le désespoir.