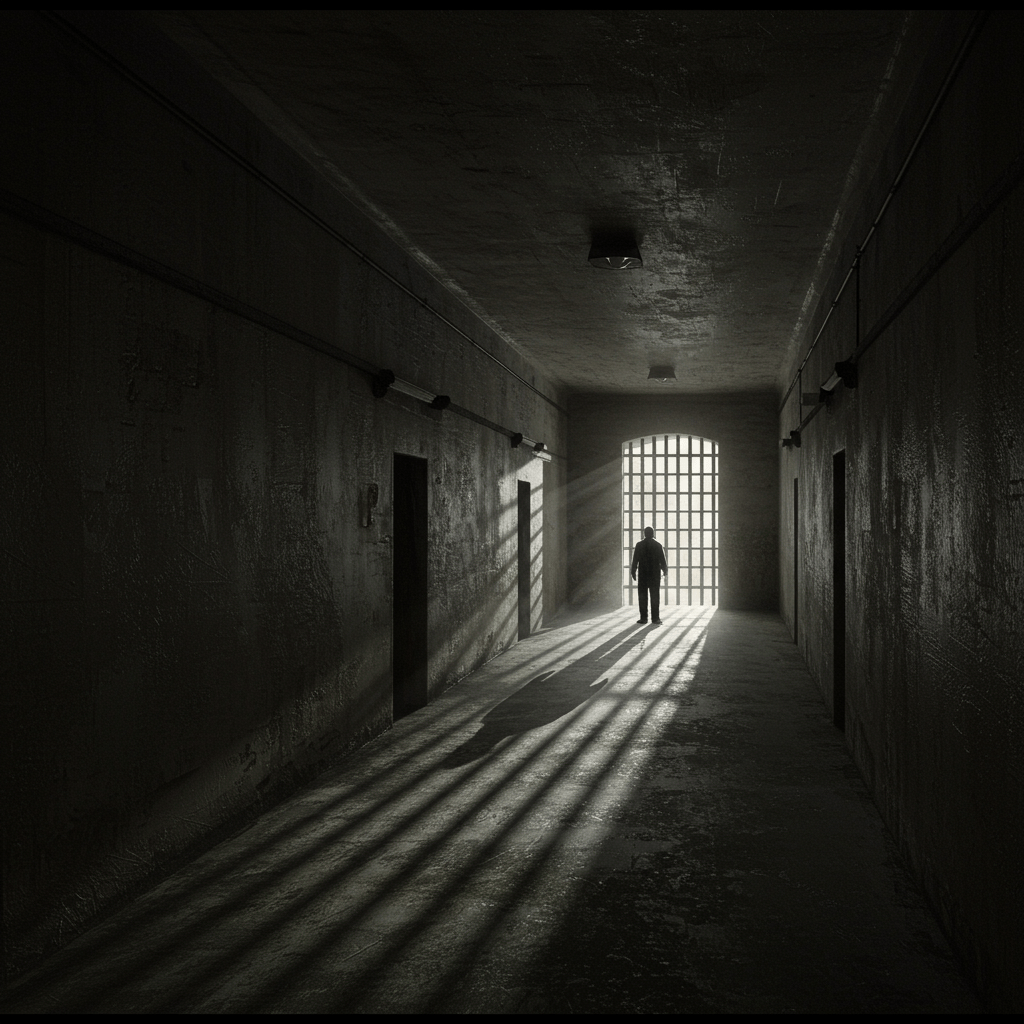

L’air était épais, saturé d’une odeur âcre de chlore et de désespoir. Des murs de pierre grise, léchés par l’humidité persistante, serraient la forteresse de Bicêtre dans une étreinte implacable. Derrière chaque meurtrière, une ombre, une sentinelle invisible, guettait le moindre mouvement, le plus infime murmure. Ici, dans ce labyrinthe de couloirs sinueux et de cellules minuscules, la vie était rythmée par le tintement régulier des clés, le pas lourd des gardes, et le silence pesant qui s’abattait entre deux cris d’angoisse. Le soleil, un visiteur rare et timide, ne parvenait qu’à peine à percer les hautes murailles, jetant des éclairs fugaces sur les visages macérés par l’ennui et la souffrance.

Des hommes, brisés, réduits à l’état d’ombres, peuplaient ce lieu maudit. Des condamnés à perpétuité, les yeux creusés par le désespoir, partageaient le quotidien monotone de la prison, un cycle infernal de repas maigres, de travail forcé, et de nuits sans sommeil, hantées par des souvenirs qui reflétaient la vie laissée derrière eux, une vie qui ressemblait désormais à un lointain et beau rêve.

La Routine Implacable

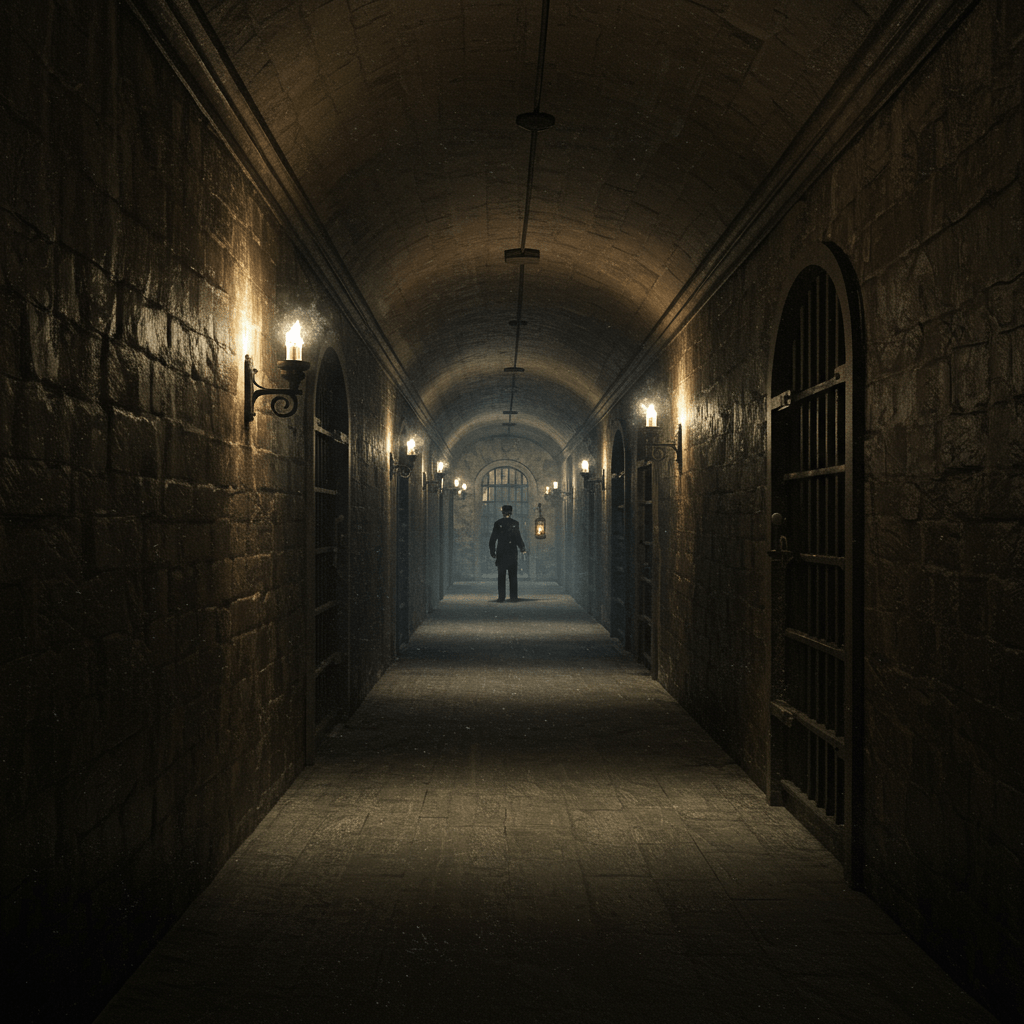

Le jour commençait avant l’aube, avec le fracas des portes et les injonctions rauques des gardiens. Un bol de gruau froid et fade, à peine suffisant pour calmer les gargouillements de l’estomac, constituait le petit-déjeuner. Puis, le travail s’imposait, une tâche pénible et répétitive, conçue pour briser l’esprit autant que le corps. Certains triaient des pierres, d’autres cassaient des roches sous le regard implacable des surveillants, tandis que d’autres encore passaient des heures à coudre des sacs de toile, les doigts endoloris par le travail incessant. Le temps, dans cet enfer, se dilatait, chaque seconde devenant une éternité, chaque heure un fardeau insupportable.

Les Murmures des Murs

Les murs de Bicêtre avaient vu passer des générations de prisonniers, chacun laissant derrière lui un fragment de son histoire, un murmure à peine audible dans le silence assourdissant. Les conversations, chuchotées entre deux cellules, étaient des bribes de vies, des secrets partagés, des espoirs ténus. Des chansons, apprises par cœur et transmises de génération en génération, serpentaient à travers les couloirs, un filet d’espoir dans la nuit noire de la captivité. Ces chants, doux et mélancoliques, étaient autant de messages d’espoir, mais aussi de révolte silencieuse contre l’injustice et la brutalité du système.

L’Ombre de la Surveillance

La surveillance était omniprésente, un poids invisible qui pesait sur chaque détenu. Les gardes, souvent des hommes rudes et sans cœur, patrouillaient sans relâche, leurs pas résonnant comme un glas funèbre dans les couloirs sombres. Les regards avides, les paroles acerbes, les punitions arbitraires, tout contribuait à maintenir un climat de terreur permanent. La peur était un outil aussi efficace que les fers et les chaînes, une arme invisible qui brisait la volonté et la résistance. Même dans le sommeil, l’ombre de la surveillance planait, transformant chaque cauchemar en une réalité potentielle.

L’Espérance Flétrie

Malgré les conditions effroyables, une étincelle d’espoir subsistait. Des livres, passés clandestinement d’une cellule à l’autre, nourrissaient l’esprit et alimentaient les rêves. Des conversations secrètes, des moments de solidarité entre prisonniers, tissaient des liens d’amitié et de fraternité dans cet univers cruel. L’espoir, bien que ténu, était la seule arme contre le désespoir, une force invisible qui permettait aux hommes de survivre à l’enfer de la prison, de se maintenir à flot, attendant un jour, peut-être, la libération.

Le soleil couchant, une boule de feu rougeoyant, jeta ses derniers rayons sur les murs de Bicêtre, illuminant les silhouettes des prisonniers, ces hommes brisés, dont les yeux, malgré la souffrance et la désolation, conservaient une étincelle d’humanité. Dans le silence qui succéda au crépuscule, l’espoir, ténu mais vivace, persistait comme un murmure dans le cœur de la forteresse, un rappel poignant que même dans les ténèbres les plus profondes, la flamme de la vie pouvait encore brûler.

Le lendemain, le cycle infernal recommencerait, mais l’espoir, lui, resterait le seul compagnon fidèle de ces âmes perdues dans les murs de la prison.