Paris, 1830. Une brume épaisse, chargée de secrets et de parfums entêtants, enveloppait les élégantes demeures du Faubourg Saint-Germain. Dans ces salons dorés, où le scintillement des lustres rivalisait avec l’éclat des diamants, se jouait une comédie raffinée, un ballet incessant de regards furtifs, de sourires énigmatiques, et de chuchotements discrets. La vertu, fragile et précieuse, était ici mise à l’épreuve, surveillée de près, non pas par une force extérieure, mais par un réseau complexe et invisible de convenances sociales, de regards indiscrets et de rumeurs incessantes.

Car la surveillance de la vertu, en ce milieu privilégié, n’était pas l’apanage d’une seule institution ou d’une seule méthode. Elle était un art subtile, un jeu d’ombres et de lumières, une mosaïque de techniques aussi diverses qu’ingénieuses, variant selon les classes sociales et les pays. De l’Angleterre puritaine à l’Italie sensuelle, en passant par la rigueur prussienne et la frivolité espagnole, les méthodes de contrôle social différaient sensiblement, offrant un tableau fascinant des mœurs et des valeurs européennes du XIXe siècle.

Le Rôle de la Famille et de la Réputation

En France, comme dans la plupart des pays européens, la famille jouait un rôle primordial dans la préservation de la vertu féminine. La jeune fille était constamment entourée de chaperons, ses mouvements surveillés, ses fréquentations contrôlées. Une seule faute, une seule rumeur infondée, pouvait suffire à ternir à jamais sa réputation, à la condamner à une existence marginale, loin des salons et des mariages avantageux. La réputation, précieux atout familial, était défendue avec une vigilance extrême, chaque membre de la famille contribuant à ce travail de surveillance.

Les mères, véritables stratèges de la vertu, orchestraient avec une minutie implacable les rencontres et les sorties de leurs filles. Les tantes, les cousines, les gouvernantes, toutes étaient impliquées dans ce réseau de surveillance, tissant un filet invisible, mais impénétrable, autour des jeunes filles. Même le moindre écart de conduite était noté, analysé, et rapporté, alimentant un flux constant d’informations qui circulait dans les familles et les cercles sociaux.

La Surveillance des Salons et les Rumeurs

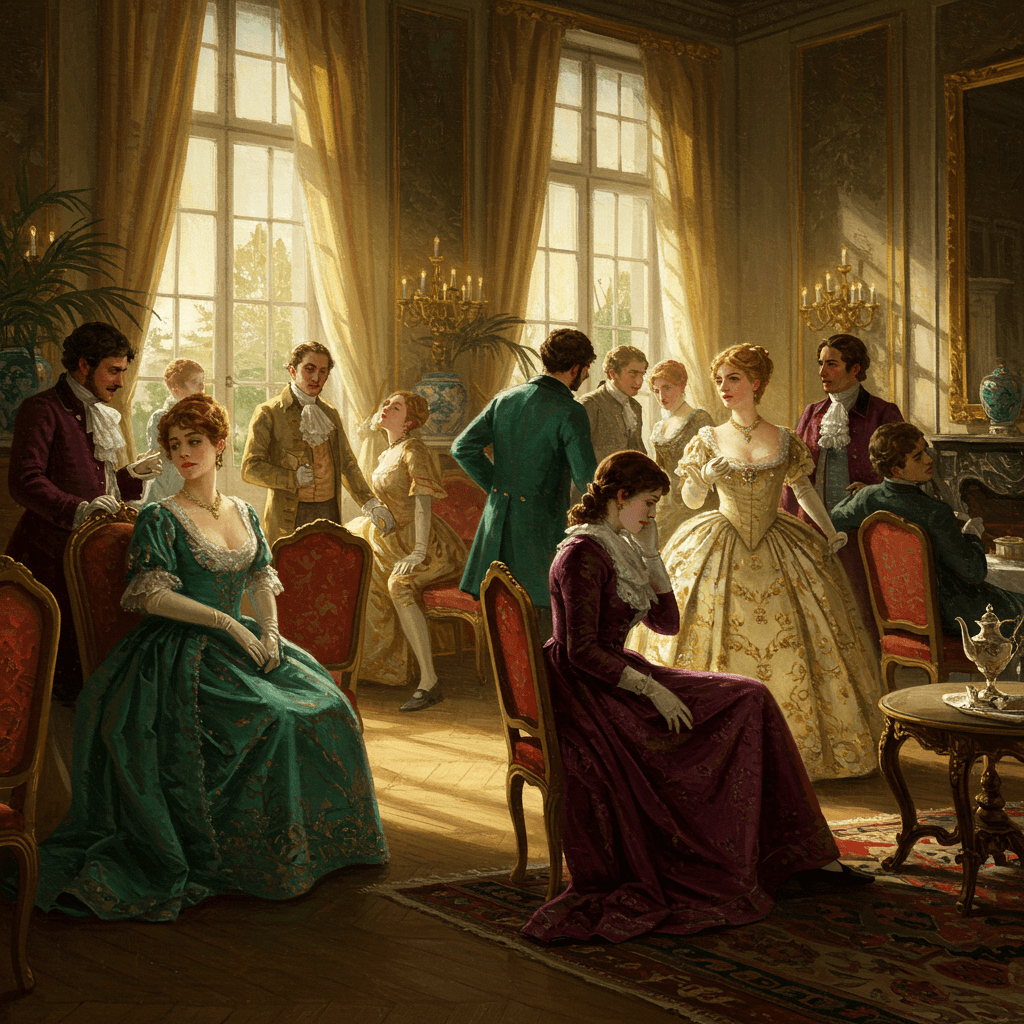

Les salons, ces lieux de sociabilité par excellence, étaient également des espaces de surveillance. Sous le vernis de la politesse et du raffinement, les conversations fourmillaient de sous-entendus, de regards acérés et de jugements silencieux. Chaque mot, chaque geste, chaque silence était analysé, interprété, déformé parfois, pour alimenter la rumeur, cette arme redoutable qui pouvait détruire une réputation en un instant.

Les habitués des salons, fins observateurs des mœurs, se livraient à un véritable jeu d’espionnage social. Ils décryptaient les expressions des visages, les nuances des voix, les hésitations dans les paroles. Le moindre flou, la moindre ambiguïté était immédiatement perçu comme un signe suspect, alimentant les spéculations et les ragots. Ces rumeurs, transmises de salon en salon, constituaient un puissant mécanisme de surveillance sociale, un système de contrôle informel, mais terriblement efficace.

La Comparaison avec l’Angleterre et l’Italie

En Angleterre, la surveillance de la vertu était d’une nature plus puritaine, plus axée sur la morale religieuse et l’austérité des mœurs. Les jeunes filles étaient soumises à un contrôle encore plus strict, leurs activités sociales limitées, leurs fréquentations étroitement contrôlées. La moindre transgression était sévèrement punie, la réputation familiale étant considérée comme un bien sacré, à protéger à tout prix.

En Italie, en revanche, la surveillance de la vertu était plus souple, plus axée sur le contrôle familial, mais moins marquée par l’austérité puritaine. La société italienne, plus permissive, acceptait une certaine latitude dans les comportements des femmes, à condition qu’ils restent dans les limites de la bienséance sociale. Le contrôle était moins rigoureux, mais la réputation restait un enjeu crucial, même si les sanctions étaient moins drastiques qu’en Angleterre.

La Prusse, quant à elle, imposait une surveillance plus institutionnelle, plus liée à l’autorité politique et sociale. Le contrôle de la vertu était un élément clé du maintien de l’ordre public et de la stabilité sociale. La surveillance était plus directe, plus intrusive, moins subtile que dans les autres pays.

Le Pouvoir Secret des Observations et le Poids de la Rumeur

L’observation était donc au cœur de ces méthodes de surveillance. Mais elle était subtile, discrète, presque invisible. Elle s’exerçait à travers les regards, les conversations, les rumeurs, tissant un réseau complexe et omniprésent. Ces observations, recueillies et transmises, se transformaient en rumeurs, en murmures, en jugements qui pouvaient condamner une jeune femme à l’ostracisme social, à la solitude et au déshonneur.

Le poids de la rumeur était considérable. Elle pouvait détruire une réputation en un instant, anéantir des familles entières. Elle agissait comme une force invisible, mais irrésistible, sculptant les comportements et les relations sociales. La surveillance de la vertu, loin d’être une simple affaire de morale, était un mécanisme social complexe, un jeu d’influences et de pouvoirs, où la rumeur jouait un rôle essentiel.

Ainsi, la surveillance de la vertu au XIXe siècle était un art subtil et complexe, variant d’un pays à l’autre, d’une classe sociale à l’autre. Elle était le produit d’une interaction complexe entre la famille, la société, et les institutions, un témoignage fascinant des valeurs et des mœurs d’une époque.