Les murs de pierre, épais et froids, se dressaient tels des géants de granite, veillant sur les âmes prisonnières. Derrière ces murailles, une histoire silencieuse, faite de métal, de bois, et de la volonté inflexible de contrôler, de contenir, de punir. De l’obscurité des cachots médiévaux aux systèmes sophistiqués du XIXe siècle, l’évolution des systèmes de sécurité carcéraux est une épopée de l’ingéniosité humaine, une lutte sans fin entre la volonté de s’évader et la détermination de confiner. Des chaînes aux caméras, un récit sombre et fascinant se déroule, tissé de tentatives audacieuses, de failles exploitables, et de la constante recherche d’une sécurité inatteignable.

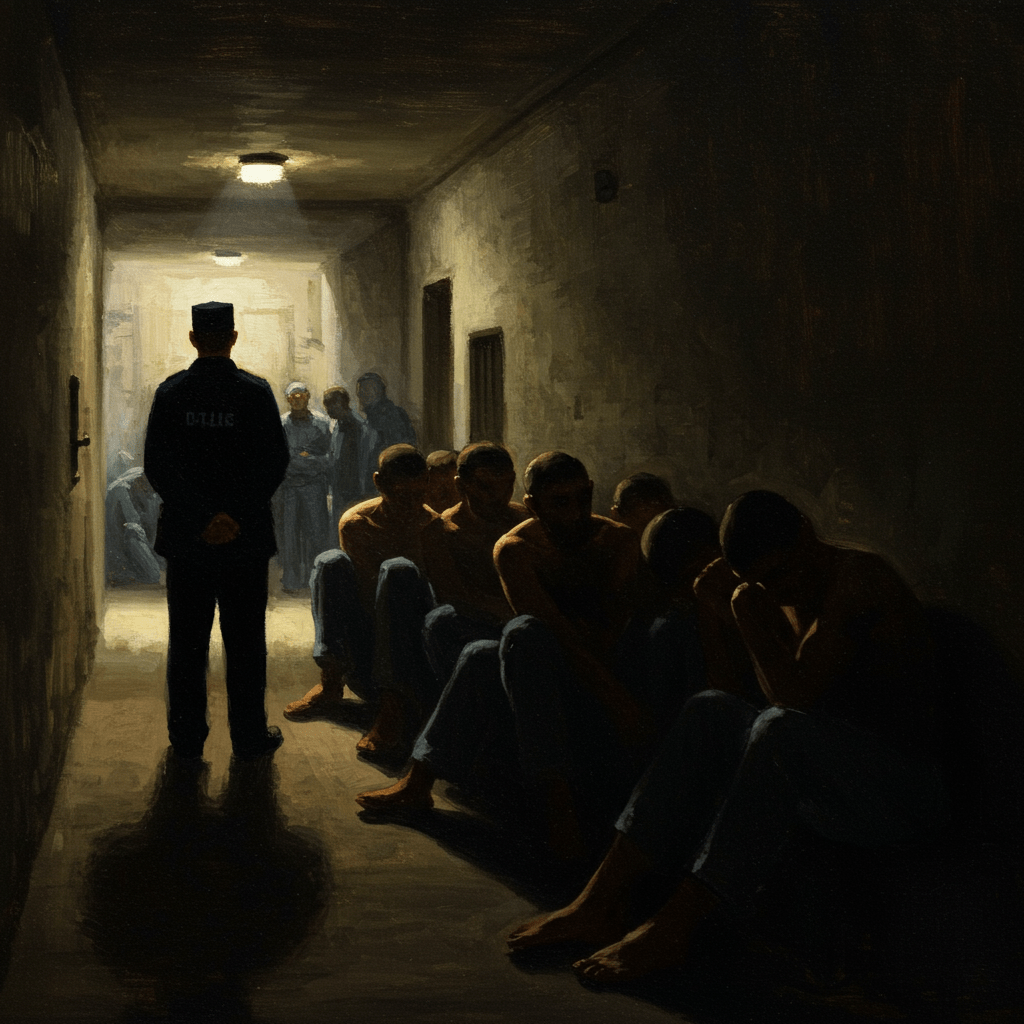

L’odeur âcre de la pierre humide et du renfermé flottait dans l’air, un parfum âcre qui imprégnait chaque recoin des prisons d’antan. Des cris sourds, des gémissements ténus, des murmures conspirateurs, tout cela se mêlait au silence oppressant, créant une symphonie lugubre qui résonnait dans les couloirs sinueux et sombres. Dans ces lieux de désolation, la sécurité reposait sur la brutalité pure, sur la force brute des gardiens face à la fragilité des détenus. Des chaînes, des fers, des cachots exiguës, voilà le système de sécurité.

Les geôles médiévales : la force brute comme rempart

Au Moyen-Âge, la prison n’était pas un lieu de réhabilitation, mais un simple espace de détention avant le jugement ou la punition. Les geôles étaient des trous sordides, des cachots humides et infestés de rats, où la sécurité reposait sur l’épaisseur des murs et la vigilance, souvent défaillante, des gardiens. Les prisonniers, enchaînés et entassés, étaient livrés à eux-mêmes, victimes de maladies, de la faim, et de la violence de leurs codétenus. L’évasion était rare, non par la perfection du système, mais par le désespoir et l’extrême difficulté d’échapper à ces lieux infernaux. Le château de Vincennes, par exemple, avec ses profondes douves et ses murs imposants, servait de prison d’État, illustrant la prédominance de la force brute dans ce système rudimentaire.

La naissance des prisons modernes : l’ère de la surveillance

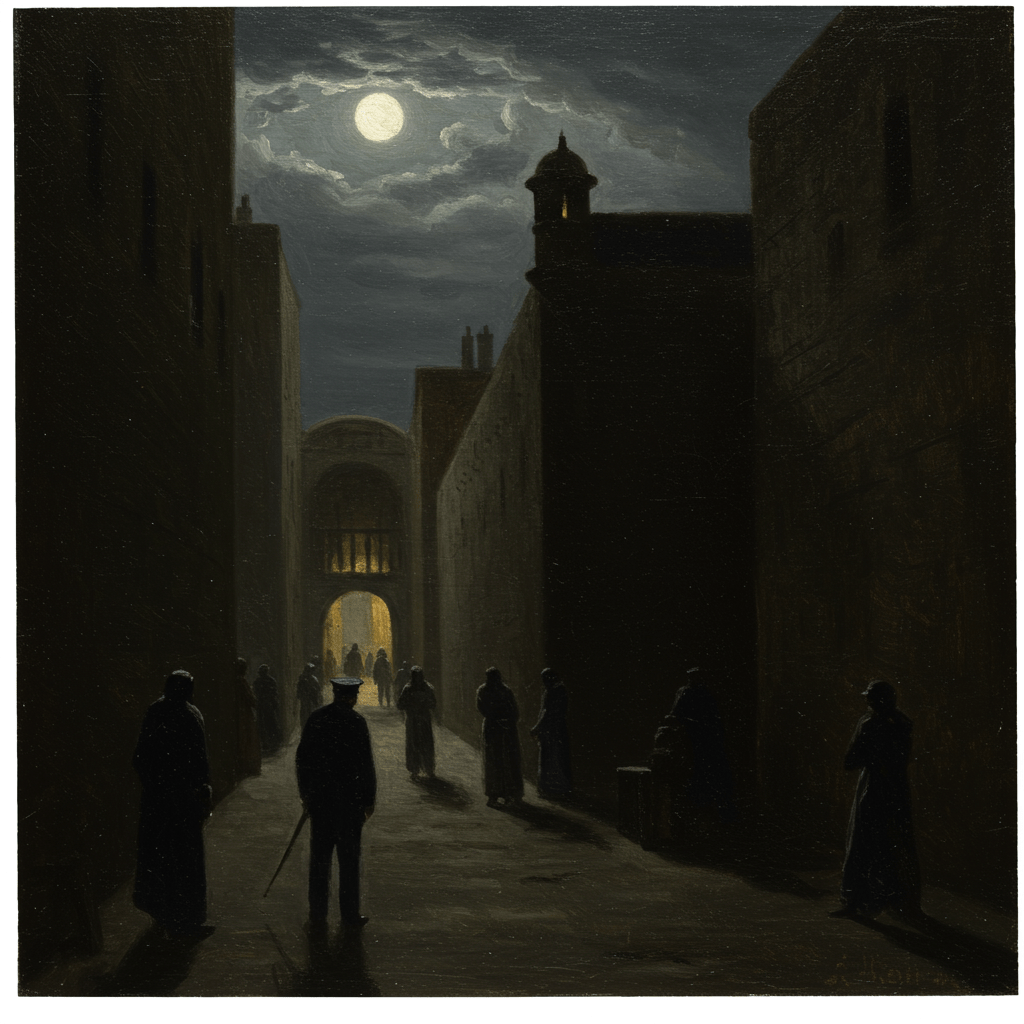

À partir du XVIIIe siècle, une nouvelle philosophie pénitentiaire émerge : celle de la réforme et de la réhabilitation. Les prisons modernes, inspirées par les idées des philosophes des Lumières, cherchent à isoler les détenus et à les soumettre à un régime de discipline rigoureux. Le Panoptique de Bentham, avec sa tour centrale permettant une surveillance constante sans que le surveillant soit vu, symbolise cette nouvelle approche. Bien sûr, la réalité était souvent bien différente de l’idéal. Les prisons restaient des lieux de souffrance, mais les mécanismes de surveillance se complexifient. L’utilisation de clés spécifiques, de serrures perfectionnées, et d’un système hiérarchique de gardiens marque une évolution significative, même si les évasions spectaculaires n’étaient pas rares.

Le XIXe siècle : innovation et progrès technologiques

Le XIXe siècle voit l’émergence de nouvelles technologies appliquées à la sécurité carcérale. Les serrures à combinaison, les systèmes de verrouillage complexes, les cloisons intérieures renforcées, et même les premiers systèmes d’alarme, améliorent progressivement la sécurité des prisons. L’architecture elle-même évolue, privilégiant des plans plus rationnels et une meilleure surveillance des cellules. La construction de nouvelles prisons, plus grandes et mieux organisées, répond à un besoin croissant de contenir une population carcérale en augmentation constante. Cependant, les problèmes de surpopulation, de corruption et de brutalité des gardiens persistent, sapant l’efficacité des systèmes mis en place. L’évasion reste une possibilité, un défi permanent qui stimule l’ingéniosité des autorités et des détenus.

L’échec et la persistance du système

Malgré les progrès technologiques et les efforts pour améliorer les conditions de détention, le système carcéral du XIXe siècle reste imparfait, voire cruel. Les évasions, même si elles sont moins fréquentes qu’auparavant, continuent de se produire, témoignant des failles persistantes du système. L’histoire des prisons est une succession de réussites et d’échecs, une lutte constante entre la volonté de contrôler et la capacité de l’homme à trouver des failles, à s’adapter, à survivre. Les récits d’évasions audacieuses, de complicités, et de la désespérée volonté de retrouver la liberté, constituent une partie intégrante de cette histoire, aussi sombre que fascinante.

Les clés de la prison, qu’elles soient des clés métalliques, des serrures complexes, ou des systèmes de surveillance sophistiqués, ne sont que des éléments d’un système plus vaste, un système qui reflète les contradictions et les paradoxes de la société elle-même. L’histoire des systèmes de sécurité carcéraux n’est pas seulement une histoire de technologie, mais une histoire humaine, une épopée tragique et complexe où la volonté de punir se heurte à la volonté de survivre, où la sécurité absolue demeure un objectif inaccessible.