Ah, mes chers lecteurs! Préparez-vous à une descente vertigineuse, une plongée sans filet dans les bas-fonds de notre imagination, là où la réalité se mêle aux fantasmes les plus sombres et les plus fascinants. Ce soir, nous ne flânerons pas dans les salons feutrés de l’opéra ni ne nous perdrons dans les allées fleuries des Tuileries. Non! Nous allons explorer un territoire bien plus étrange, bien plus captivant : la Cour des Miracles, telle qu’elle a hanté, et continue de hanter, les écrans et les planches de nos théâtres.

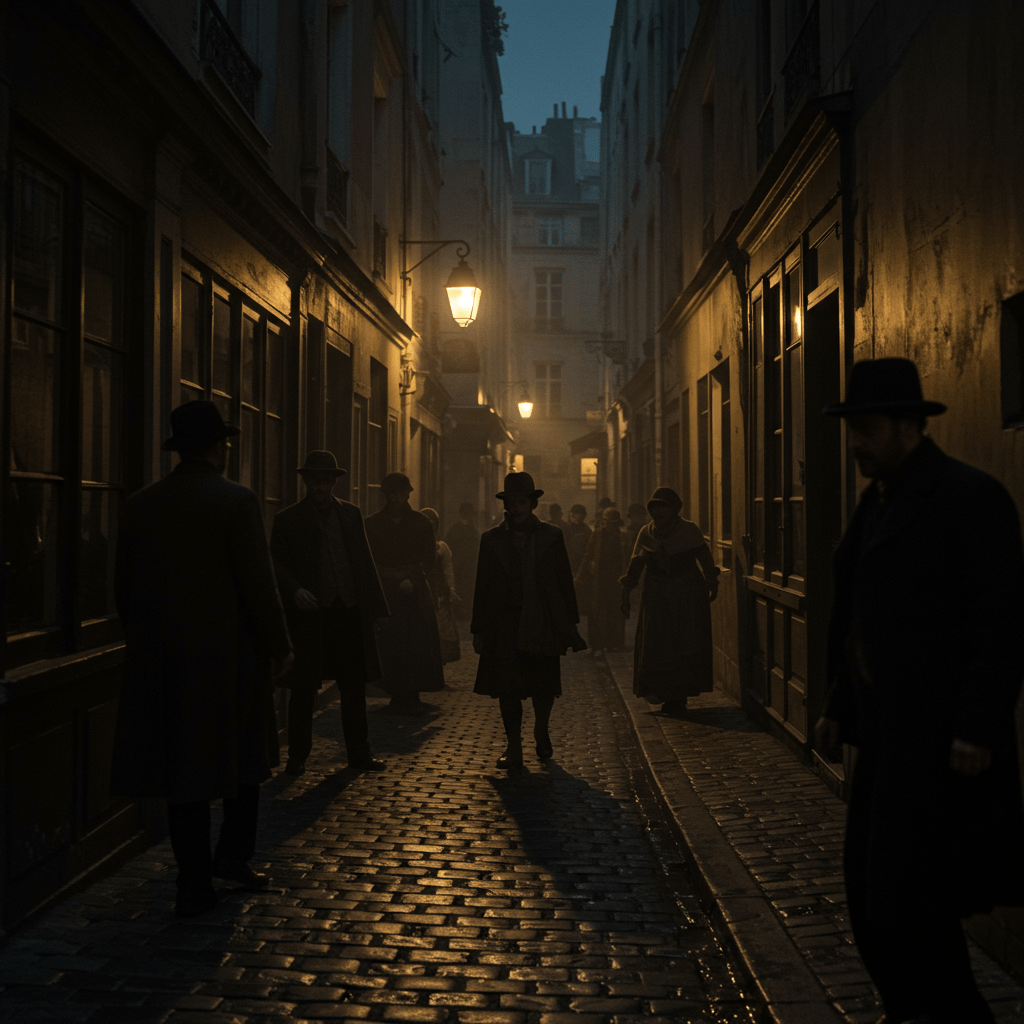

Imaginez, si vous le voulez bien, un Paris nocturne, labyrinthique, où les ombres dansent au rythme des murmures et des complots. Un Paris où les mendiants, les voleurs, les estropiés et les faux infirmes se regroupent, loin des regards de la bourgeoisie bien-pensante. Un monde à part, une société parallèle régie par ses propres lois, ses propres codes, et surtout, par son propre roi : le Grand Coësre. C’est cette Cour des Miracles, ce cloaque de misère et de désespoir, que les artistes, les écrivains et les cinéastes ont cherché à recréer, à réinventer, pour le plus grand plaisir (et parfois le plus grand effroi) de nos âmes sensibles.

Le Théâtre, Berceau des Fantômes

Le théâtre, bien sûr, fut le premier à s’emparer de cette légende. Dès le siècle dernier, des dramaturges audacieux osèrent lever le voile sur cet univers interlope. Je me souviens encore, comme si c’était hier, de la pièce “La Reine Margot” d’Alexandre Dumas père. Bien que l’intrigue principale se concentre sur les machinations politiques à la cour des Valois, quelques scènes saisissantes nous transportaient dans les profondeurs de Paris, où des figures louches complotaient dans l’ombre. Certes, ce n’était qu’un aperçu, un clin d’œil à la Cour des Miracles, mais il suffisait à enflammer l’imagination du public.

Mais c’est Victor Hugo, bien sûr, qui a véritablement magnifié ce lieu dans “Notre-Dame de Paris”. Qui pourrait oublier la scène où Pierre Gringoire, le pauvre poète égaré, se retrouve pris au piège dans ce repaire de gueux? Je me souviens encore des mots du Grand Coësre, résonnant dans la salle comme un coup de tonnerre : “Ici, nous sommes tous égaux devant la misère! Ici, la loi du plus fort est la seule qui vaille! Et toi, poète, tu vas apprendre à la respecter, ou tu mourras!” Le public retenait son souffle, fasciné par la violence et la cruauté de cette scène. La Cour des Miracles devenait un véritable personnage à part entière, un monstre tentaculaire prêt à engloutir les âmes innocentes.

Et puis, il y a eu les adaptations plus légères, les opérettes et les vaudevilles qui, tout en édulcorant la réalité, contribuaient à entretenir le mythe. On y voyait des mendiants chantant des airs gais, des voleurs au grand cœur, et un Grand Coësre plus bouffon que menaçant. Mais même dans ces versions édulcorées, la Cour des Miracles conservait un certain pouvoir d’attraction, une promesse d’aventure et de transgression.

L’Ombre et la Lumière du Cinéma

Avec l’avènement du cinéma, la Cour des Miracles trouva un nouveau terrain d’expression. Les réalisateurs, fascinés par le potentiel visuel de ce monde souterrain, s’empressèrent de le porter à l’écran. L’un des premiers films à aborder le sujet fut une adaptation muette de “Notre-Dame de Paris”. Bien que les moyens techniques de l’époque fussent limités, le réalisateur parvint à recréer l’atmosphère sombre et inquiétante de la Cour des Miracles grâce à des jeux d’ombres et de lumière saisissants. Les acteurs, grimés et déguenillés, incarnaient à merveille les figures grotesques et pittoresques qui peuplaient cet univers.

Plus tard, avec l’arrivée du cinéma parlant, les possibilités se multiplièrent. Les dialogues, les bruitages, la musique… tout contribuait à rendre la Cour des Miracles plus vivante, plus palpable. Je me souviens d’un film particulièrement marquant, “Le Bossu”, adapté du roman de Paul Féval. Bien que l’intrigue principale se déroule à la cour de Louis XIV, quelques scènes nous plongeaient dans les bas-fonds de Paris, où le héros, Lagardère, cherchait refuge. La Cour des Miracles y était dépeinte comme un lieu de perdition, un labyrinthe de ruelles sombres et de tavernes malfamées. On y croisait des personnages hauts en couleur : des voleurs à la tire, des assassins à gages, et des prostituées au regard triste. L’ambiance était suffocante, oppressante, mais aussi terriblement fascinante.

Et puis, il y a eu, plus récemment, ces films d’animation qui ont osé revisiter la légende de la Cour des Miracles. Je pense notamment à “Le Bossu de Notre-Dame” de Disney. Certes, le film prend des libertés considérables avec l’œuvre originale de Victor Hugo, mais il a le mérite de faire découvrir cet univers à un public plus large, notamment aux enfants. La Cour des Miracles y est dépeinte comme un lieu de fête, un carnaval permanent où les marginaux et les exclus peuvent enfin trouver leur place. C’est une vision plus optimiste, plus colorée, mais qui conserve malgré tout une certaine part de vérité.

La Cour des Miracles, Miroir de Nos Peurs

Pourquoi cette fascination persistante pour la Cour des Miracles? Pourquoi cet intérêt renouvelé pour cet univers de misère et de désespoir? Je crois que la réponse se trouve dans notre propre psyché, dans nos propres peurs et nos propres fantasmes. La Cour des Miracles, c’est le miroir de nos angoisses, le reflet de nos propres contradictions. Elle nous rappelle que la société n’est pas aussi parfaite que nous voudrions le croire, qu’il existe des zones d’ombre, des poches de pauvreté et de marginalisation que nous préférons souvent ignorer.

Elle nous confronte également à nos propres préjugés, à nos propres peurs de l’autre, du différent. Les habitants de la Cour des Miracles sont souvent dépeints comme des êtres monstrueux, difformes, dangereux. Mais en grattant un peu la surface, on découvre souvent des cœurs brisés, des âmes blessées, des individus qui ont simplement été victimes de la fatalité. La Cour des Miracles, c’est aussi une leçon d’humanité, un appel à la tolérance et à la compassion.

Enfin, elle nous offre une échappatoire, une occasion de nous évader de notre quotidien morne et ennuyeux. Qui n’a jamais rêvé de transgresser les règles, de vivre une vie d’aventure, de se perdre dans les dédales d’une ville inconnue? La Cour des Miracles, c’est la promesse de l’inattendu, de l’imprévu, du danger. C’est un terrain de jeu pour l’imagination, un lieu où tout est possible, où les rêves les plus fous peuvent devenir réalité (ou cauchemar).

Un Éternel Retour

Alors, mes chers lecteurs, la prochaine fois que vous vous rendrez au cinéma ou au théâtre, gardez un œil ouvert. Peut-être apercevrez-vous, au détour d’une scène, un clin d’œil à la Cour des Miracles, une allusion à cet univers fascinant et terrifiant. Peut-être entendrez-vous un écho des murmures et des complots qui se trament dans les ruelles sombres de Paris. Et si vous êtes attentifs, si vous laissez votre imagination vous emporter, vous pourriez même vous retrouver transportés, le temps d’un instant, dans ce monde à part, ce cloaque de misère et de désespoir, ce royaume des ombres et des chimères.

Car la Cour des Miracles, mes amis, n’est pas un simple décor de théâtre ou de cinéma. C’est une part de nous-mêmes, une part sombre et cachée, mais une part essentielle. C’est un rappel constant de la complexité de la condition humaine, de la beauté et de la laideur qui coexistent en chacun de nous. Et tant que nous aurons des peurs, des rêves et des fantasmes, la Cour des Miracles continuera de hanter nos imaginations, et de se réinventer à l’infini, sur les écrans et sur les planches.