Mes chers lecteurs, préparez-vous à plonger dans les entrailles sombres et fascinantes de Paris, là où la misère et le vice se mêlent à l’art et à l’illusion. Oubliez un instant les salons bourgeois et les bals étincelants, car aujourd’hui, nous descendons dans les bas-fonds, là où la Cour des Miracles, ce royaume de mendiants et de voleurs, trouve un écho troublant sur les planches des théâtres populaires. Nous allons assister à un spectacle d’une autre nature, un miroir sanglant reflétant la réalité brutale de ceux que la société préfère ignorer.

Imaginez-vous, mes amis, un soir d’automne froid et humide. Le ciel parisien, bas et menaçant, se confond avec la fumée âcre qui s’échappe des cheminées. Les pavés glissants, éclairés par de rares lanternes vacillantes, guident nos pas vers un quartier mal famé, où les cris et les rires gras se mêlent aux accords dissonants d’un orgue de barbarie. C’est ici, au cœur de ce labyrinthe de ruelles obscures, que se dresse le théâtre de la Gaîté, un nom ironique pour un lieu où la joie est souvent feinte et la tragédie bien réelle. Ce soir, une pièce audacieuse, intitulée “Le Roi des Gueux”, promet de révéler les secrets les plus sombres de la Cour des Miracles. Osons franchir le seuil de ce temple de l’illusion, et découvrons ensemble ce que le théâtre ose nous montrer des bas-fonds parisiens.

La Genèse d’un Scandale: Un Auteur Audacieux

L’homme derrière cette œuvre controversée est un jeune dramaturge du nom de Victorien de Saint-Ange. Un esprit brillant, certes, mais aussi un provocateur, un idéaliste révolté par les injustices de son temps. Issu d’une famille bourgeoise, il a renié son héritage pour se consacrer à l’écriture et à la dénonciation des maux sociaux. Son obsession pour la Cour des Miracles a commencé lors d’une de ses escapades nocturnes dans les quartiers les plus misérables de Paris. Il y a découvert un monde à part, avec ses propres codes, ses propres lois, et ses propres héros et villains. Fasciné et horrifié, il a décidé de traduire cette réalité sur scène, sans fard ni complaisance.

J’ai eu l’occasion de rencontrer Saint-Ange dans un café sombre du quartier Latin, quelques jours avant la première de sa pièce. Son regard était intense, presque fiévreux, et ses paroles passionnées. “Monsieur,” me dit-il, en serrant nerveusement sa pipe entre ses doigts, “le théâtre doit être un miroir, un reflet fidèle de la société. Mais trop souvent, ce miroir est déformé, embelli, aseptisé. Je veux montrer la vérité, la vérité crue et sanglante de la Cour des Miracles. Je veux que les spectateurs voient la misère, la souffrance, mais aussi la dignité et la résilience de ces hommes et de ces femmes que l’on considère comme des parias.” Il ajouta, avec un sourire amer : “Bien sûr, cela risque de choquer, de scandaliser. Mais le théâtre n’est-il pas fait pour cela?”

Les Coulisses de la Misère: Préparatifs et Intrigue

La troupe du théâtre de la Gaîté, bien que peu fortunée, était composée d’acteurs talentueux et dévoués. Ils avaient compris l’importance de la pièce de Saint-Ange et s’étaient investis corps et âme dans sa réalisation. Les répétitions étaient intenses, parfois chaotiques, mais toujours empreintes d’une énergie palpable. Les costumes, bien que modestes, étaient fidèles aux descriptions que Saint-Ange avait faites des vêtements portés par les habitants de la Cour des Miracles. On avait même fait appel à d’anciens mendiants et voleurs pour conseiller les acteurs sur les gestes, les attitudes et le langage à adopter.

Cependant, la pièce ne faisait pas l’unanimité. Certains critiques la jugeaient immorale, subversive, et même dangereuse. Des rumeurs circulaient selon lesquelles la police avait reçu l’ordre de surveiller de près les représentations, prête à intervenir en cas de troubles à l’ordre public. Des menaces avaient même été proférées à l’encontre de Saint-Ange et des acteurs. Mais cela ne faisait que renforcer leur détermination à mener à bien leur projet. “Ils ont peur,” me confia un soir l’actrice principale, Mademoiselle Éléonore, en essuyant la sueur de son front. “Ils ont peur de ce qu’ils pourraient voir, de ce qu’ils pourraient comprendre. Mais nous, nous n’avons pas peur. Nous allons leur montrer la vérité, même si elle est laide et douloureuse.”

Le Rideau se Lève: Un Spectacle Choc

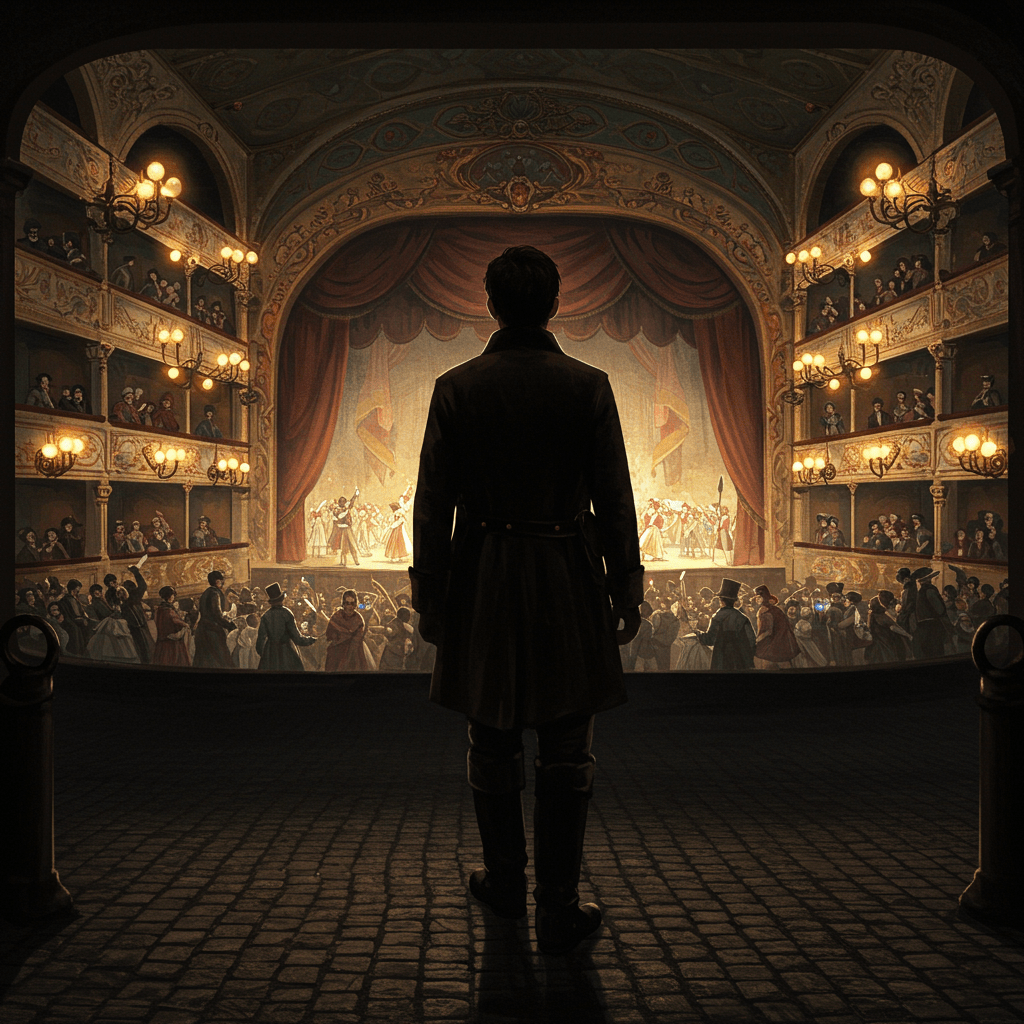

Le soir de la première, le théâtre était bondé. On y croisait des bourgeois curieux, des étudiants bohèmes, des journalistes avides de scandale, et même quelques représentants des bas-fonds, venus observer avec suspicion cette représentation de leur propre existence. L’atmosphère était électrique, chargée d’attente et de tension. Lorsque le rideau se leva, un silence religieux s’abattit sur la salle.

La scène représentait une rue sombre et étroite de la Cour des Miracles. Des mendiants estropiés, des voleurs à la tire, des prostituées misérables, tous étaient là, reproduisant avec un réalisme saisissant les scènes de la vie quotidienne dans ce quartier maudit. Le jeu des acteurs était remarquable, poignant de vérité. Mademoiselle Éléonore, dans le rôle d’Esmeralda, une jeune gitane forcée de mendier pour survivre, était particulièrement bouleversante. Sa beauté sauvage, sa voix rauque et son regard perçant captivaient l’attention du public. Le “Roi des Gueux”, interprété par un acteur expérimenté du nom de Monsieur Dubois, était un personnage complexe et ambigu, à la fois cruel et charismatique, respecté et craint par tous.

La pièce était une succession de tableaux saisissants, de dialogues percutants, et de scènes d’une violence parfois insoutenable. On y voyait des enfants battus, des femmes exploitées, des hommes réduits à la mendicité et au vol pour survivre. Mais on y voyait aussi des moments de solidarité, de tendresse, et même d’espoir. La pièce ne se contentait pas de dénoncer la misère et l’injustice, elle explorait également la complexité de la nature humaine, la capacité de l’homme à survivre et à aimer, même dans les pires conditions.

Les Échos de la Scène: Réactions et Conséquences

La réaction du public fut mitigée. Certains étaient choqués, indignés, et quittèrent la salle en signe de protestation. D’autres étaient émus aux larmes, bouleversés par la vérité crue et sans concession de la pièce. Des applaudissements nourris, mêlés à des huées et des sifflets, retentissaient dans la salle à chaque fin de scène. La presse, le lendemain, était divisée. Certains journaux dénonçaient la pièce comme une œuvre obscène et subversive, tandis que d’autres saluaient son courage et sa lucidité.

La pièce de Saint-Ange eut un impact considérable sur la société parisienne. Elle ouvrit les yeux de certains sur la réalité de la misère et de l’injustice, et contribua à sensibiliser l’opinion publique aux problèmes sociaux. Elle inspira également d’autres artistes, écrivains et peintres, qui s’emparèrent du thème de la Cour des Miracles et des bas-fonds parisiens. Cependant, la pièce eut également des conséquences négatives. Elle attira l’attention de la police sur la Cour des Miracles, et entraîna une répression accrue à l’encontre de ses habitants. Saint-Ange, quant à lui, fut ostracisé par une partie de la bourgeoisie et eut du mal à faire jouer ses pièces suivantes.

Le théâtre, ce soir-là, avait véritablement été un miroir sanglant des bas-fonds parisiens. Un miroir qui avait révélé la laideur et la beauté, la cruauté et la compassion, la désespoir et l’espoir. Un miroir qui avait forcé les spectateurs à regarder en face la réalité qu’ils préféraient ignorer.

Et aujourd’hui, mes chers lecteurs, en refermant le rideau sur cette sombre histoire, je vous laisse méditer sur le pouvoir du théâtre, sa capacité à nous émouvoir, à nous choquer, à nous faire réfléchir. N’oublions jamais que les planches, aussi modestes soient-elles, peuvent devenir le reflet d’un monde que l’on s’efforce souvent de cacher. Et que parfois, c’est dans les bas-fonds que l’on trouve les plus belles et les plus tragiques histoires.