Paris s’éveillait sous un ciel de plomb, ce matin d’automne de l’an de grâce 1847. Une brume tenace, froide et humide, s’accrochait aux pavés gras des rues, enveloppant la ville d’un linceul grisâtre qui semblait prédire les sombres événements dont elle était le théâtre. Au loin, le tocsin de Notre-Dame, lent et funèbre, rappelait à tous la fragilité de l’existence et la justice implacable du royaume. L’air était lourd de cette angoisse propre aux villes où la misère côtoie la splendeur, où la guillotine se dresse comme une menace constante au milieu des bals et des réjouissances. Aujourd’hui, une nouvelle âme, ou plutôt, plusieurs âmes, allaient basculer dans l’antre glacé des prisons royales, attendant, avec un mélange d’espoir et de désespoir, le verdict qui scellerait leur destin.

La rumeur courait, comme un feu follet, à travers les faubourgs et les salons bourgeois : une conspiration avait été déjouée, un complot ourdi contre le roi Louis-Philippe lui-même. Les arrestations s’étaient multipliées, jetant l’effroi dans les cœurs et alimentant les conversations à voix basse. Qui étaient ces nouveaux prisonniers ? De simples agitateurs, des idéalistes égarés, ou de véritables traîtres à la couronne ? La vérité, comme toujours, se cachait sous un voile d’intrigues et de faux-semblants, que seul le temps, et peut-être ce récit, pourrait lever.

La Tour du Temple : Ombres et Murmures

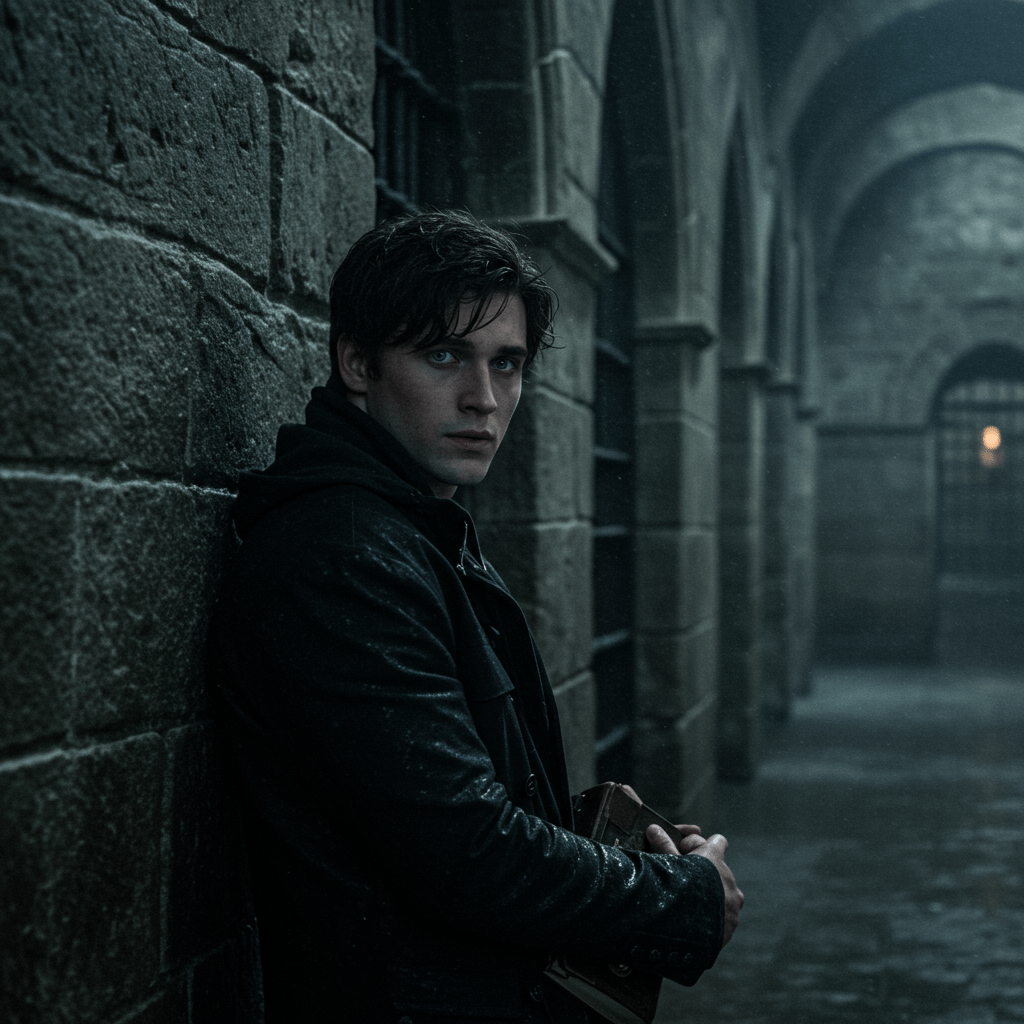

La Tour du Temple, vestige sinistre d’un passé révolutionnaire, dressait sa masse sombre et massive au cœur de Paris. Ses murs épais, témoins de tant de souffrances et de secrets, abritaient désormais les nouveaux accusés. Parmi eux, un certain Antoine Dubois, jeune avocat idéaliste, arrêté pour avoir prononcé des discours incendiaires dans les clubs révolutionnaires. Ses yeux noirs, autrefois emplis de fougue et d’espoir, reflétaient maintenant l’obscurité de sa cellule. Il partageait cet espace exigu avec un vieillard taciturne, un ancien soldat napoléonien nommé Jean-Baptiste, dont les cicatrices racontaient les batailles et les désillusions d’un empire disparu.

« Alors, jeune homme, » gronda un jour Jean-Baptiste, sa voix rauque à force de silence, « vous aussi, vous avez cru pouvoir changer le monde avec des mots ? Les mots sont des armes dangereuses, bien plus que les baïonnettes. » Antoine, le regard perdu dans le vide, murmura : « Je voulais seulement que la justice triomphe, que le peuple soit entendu… » Le vieil homme ricana. « La justice ? Le peuple ? Des mots, encore des mots ! Ici, seule la volonté du roi compte. Et sa volonté, elle est claire : vous faire taire. »

Les jours s’écoulaient, rythmés par le grincement des verrous, les pas des gardes et les rares visites des avocats. Antoine s’efforçait de maintenir son moral, lisant en cachette les quelques livres qu’il avait réussi à faire passer, se perdant dans les pages de Voltaire et de Rousseau. Mais la solitude et l’incertitude rongeaient son âme, semant le doute et la peur dans son cœur. La perspective d’un procès inéquitable, d’une condamnation injuste, le hantait sans cesse.

La Conciergerie : Le Fantôme de Marie-Antoinette

De l’autre côté de la ville, la Conciergerie, ancienne demeure royale transformée en prison, résonnait des échos du passé. C’était là, dans ces murs chargés d’histoire, qu’avait été emprisonnée Marie-Antoinette, la reine déchue, avant d’être conduite à l’échafaud. Aujourd’hui, une femme, Madeleine de Valois, noble déchue et veuve d’un général bonapartiste, y attendait son jugement. Accusée d’avoir financé la conspiration, elle clamait son innocence, mais ses origines aristocratiques et ses sympathies bonapartistes la désignaient comme une coupable idéale.

Madeleine, malgré les conditions spartiates de sa détention, conservait une dignité altière. Elle passait ses journées à prier, à broder et à se remémorer les jours heureux, les bals et les réceptions où elle avait brillé de mille feux. La nuit, cependant, les fantômes du passé venaient la hanter. Elle entendait les gémissements de Marie-Antoinette, le bruit de la foule hurlant sa haine, le claquement sec de la guillotine.

Un jour, son avocat, Maître Dubois (aucun lien de parenté avec Antoine), vint lui rendre visite. « Madame, » dit-il, le visage grave, « la situation est délicate. Les preuves contre vous sont minces, mais l’opinion publique est défavorable. On vous accuse d’être une ennemie du roi, une nostalgique de l’Empire. » Madeleine leva les yeux, emplis de tristesse. « Je n’ai jamais conspiré contre le roi, Maître Dubois. J’ai seulement regretté la gloire passée de la France. Est-ce un crime de chérir sa patrie ? » L’avocat soupira. « Dans les temps que nous vivons, Madame, même l’amour de la patrie peut être interprété comme une trahison. »

Sainte-Pélagie : Le Repaire des Idéalistes

La prison de Sainte-Pélagie, moins austère que les autres, accueillait principalement les prisonniers politiques, les journalistes dissidents, les étudiants révoltés. C’était un véritable bouillonnement d’idées, un lieu de débats passionnés et de conspirations secrètes. Parmi les détenus, un jeune journaliste, Paul Moreau, avait été arrêté pour avoir publié des articles satiriques dénonçant la corruption du gouvernement. Il partageait sa cellule avec un ancien professeur d’histoire, Monsieur Leclerc, un esprit brillant et érudit, mais terriblement naïf.

Paul, malgré sa situation précaire, conservait un humour grinçant et une foi inébranlable dans le pouvoir de la presse. « Ils peuvent nous enfermer, Monsieur Leclerc, » disait-il en riant, « mais ils ne peuvent pas emprisonner nos idées ! Nos écrits continueront à circuler, à inspirer le peuple, à réveiller les consciences. » Monsieur Leclerc, plus pessimiste, soupirait. « Les idées sont fragiles, Paul. Elles peuvent être étouffées, déformées, oubliées. Le pouvoir a toujours triomphé de la vérité. »

Pourtant, même à Sainte-Pélagie, l’espoir ne mourait pas. Les prisonniers organisaient des conférences clandestines, des pièces de théâtre improvisées, des débats enflammés. Ils se soutenaient mutuellement, se redonnaient du courage, se rappelaient les idéaux qui les avaient conduits en prison. Ils étaient persuadés que leur sacrifice n’était pas vain, que leur combat finirait par porter ses fruits. L’attente du jugement était longue et pénible, mais elle était aussi un temps de réflexion, de remise en question, de renforcement des convictions.

L’Heure du Jugement : Destins Croisés

Le jour du procès arriva enfin. Antoine Dubois, Madeleine de Valois et Paul Moreau furent conduits, enchaînés, devant le tribunal. La salle était bondée, remplie de spectateurs curieux, de journalistes avides de sensationnel et de représentants du pouvoir. L’atmosphère était électrique, lourde de tension et d’incertitude. Les trois accusés, malgré leurs différences d’âge, de condition et d’idéologie, étaient unis par un même destin : celui d’être jugés par une justice partiale, soumise aux pressions politiques.

Le procès fut une mascarade. Les preuves furent présentées de manière biaisée, les témoins à charge furent encouragés à mentir, les avocats de la défense furent constamment interrompus. Antoine Dubois, malgré son éloquence et sa passion, fut condamné à cinq ans de prison pour incitation à la rébellion. Madeleine de Valois, malgré sa dignité et son innocence, fut reconnue coupable de financement de la conspiration et condamnée à la déportation en Guyane. Paul Moreau, quant à lui, fut acquitté, grâce à l’intervention d’un avocat courageux qui parvint à démontrer l’absurdité des accusations portées contre lui.

Le verdict tomba comme un couperet. Antoine et Madeleine furent emmenés, la mort dans l’âme, vers leur sinistre destination. Paul, libre, mais profondément marqué par son expérience, jura de continuer à se battre pour la vérité et la justice. Il savait que le combat était loin d’être terminé, que la route serait longue et difficile, mais il était déterminé à ne jamais renoncer à ses idéaux.

Le soleil se couchait sur Paris, ce soir-là, jetant des ombres longues et inquiétantes sur les prisons royales. Les murs de pierre, froids et impénétrables, continuaient à abriter les espoirs brisés et les rêves déçus de ceux qui avaient osé défier le pouvoir. Mais même dans les ténèbres les plus profondes, une étincelle d’espoir persistait, la promesse d’un avenir meilleur, où la justice et la liberté triompheraient enfin.