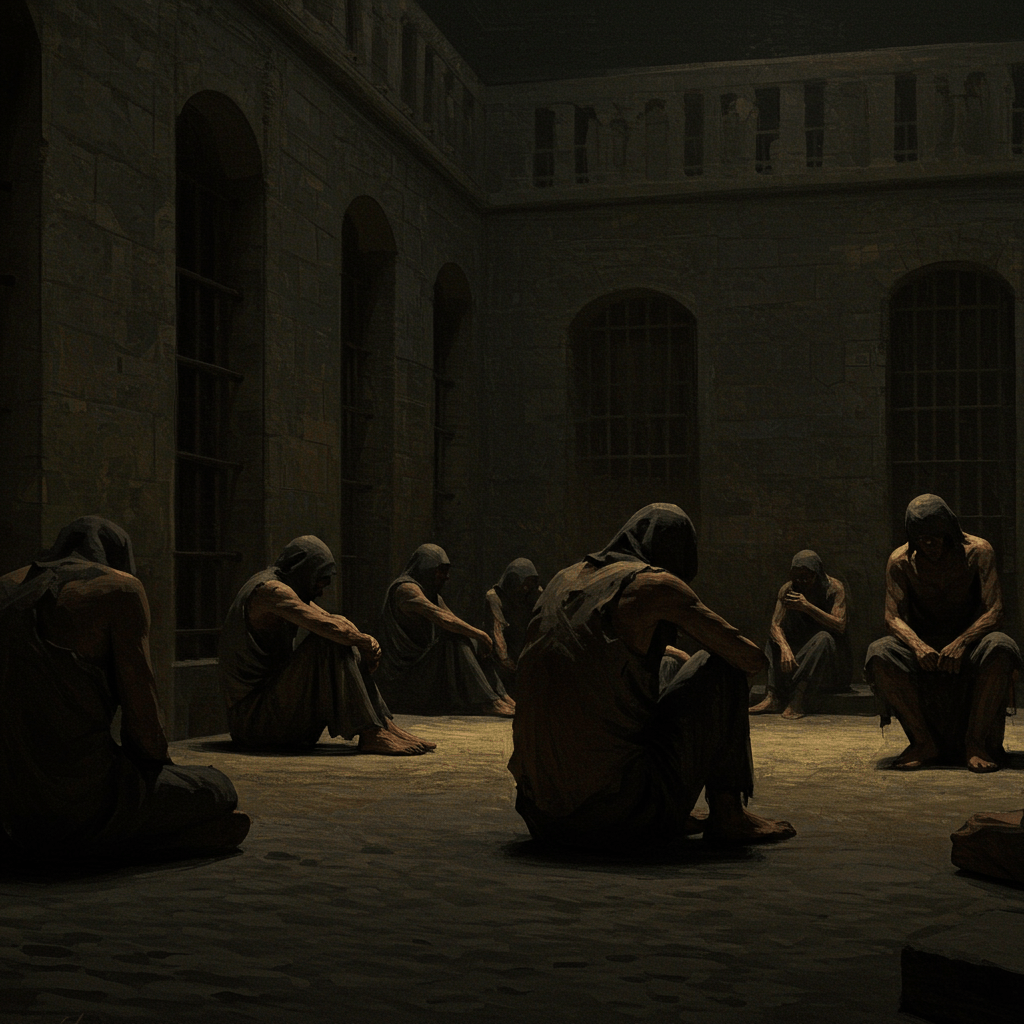

L’année est 1848. Paris, ville lumière, gronde sous le poids des révolutions. Mais derrière les barricades et les discours enflammés, une autre bataille fait rage, silencieuse et invisible : celle de la santé mentale au sein des murs de la prison de Bicêtre. Les cellules, froides et humides, abritent non seulement des criminels, mais aussi des âmes brisées, des esprits tourmentés, oubliés dans l’ombre de la justice. Leur souffrance, muette, crie plus fort que les canons de la révolution.

Une odeur âcre, mélange de renfermé, de maladie et de désespoir, flottait dans les couloirs. Les cris, rares mais perçants, venaient des profondeurs de l’établissement, des ténèbres où l’on jetait ceux que la société jugeait indésirables, fous, différents. Les gardiens, eux-mêmes marqués par les horreurs qu’ils côtoyaient quotidiennement, observaient avec une froideur implacable le ballet macabre de la folie.

Le Chagrin d’Antoinette

Antoinette, une jeune femme à la beauté fanée, se trouvait là depuis des mois. Accusée de parricide, sa culpabilité était douteuse, son état mental, indéniable. Ses yeux, autrefois brillants, avaient perdu leur éclat, remplacés par une vague profonde de tristesse. Elle murmurait des mots incompréhensibles, des fragments de souvenirs brisés, se perdait dans des rêveries angoissantes. Ses cris, lorsqu’ils survenaient, étaient des appels désespérés à un secours impossible.

Le médecin, un homme las et sceptique, la diagnostiquait avec une condescendance glaçante. «Hystérie», concluait-il, sans plus. Pourtant, derrière l’étiquette médicale, se cachait une histoire de violence familiale, de pauvreté extrême, de rêves brisés. Antoinette était une victime, mais la prison ne la protégeait pas ; elle l’écrasait.

Le Mystère de Jean-Baptiste

Jean-Baptiste, quant à lui, était un homme différent. Grand et robuste, il était pourtant soumis à des accès de fureur incontrôlables. Lors de ces crises, il brisait tout ce qui se trouvait à sa portée, hurlant des imprécations incompréhensibles. On le considérait comme un animal dangereux, un monstre à encager. Mais personne ne cherchait à comprendre les racines de sa violence, son désespoir.

Des murmures circulaient, racontant une histoire d’amour impossible, d’un rejet brutal qui avait brisé son esprit. Était-il réellement un criminel, ou simplement une victime de la société, de son incapacité à comprendre la souffrance mentale ?

L’Ombre de la Grande Guerre

Les suites des guerres napoléoniennes avaient laissé des cicatrices profondes sur la société française. De nombreux soldats, marqués par les horreurs du champ de bataille, revenaient brisés, tant physiquement que mentalement. Pour beaucoup, la prison devenait alors une étape supplémentaire dans leur descente aux enfers. Privés de soins, abandonnés à leur sort, ils finissaient par s’éteindre dans l’oubli.

Les cellules de Bicêtre étaient pleines de ces hommes, des ombres silencieuses, hantées par les spectres de la guerre. Leurs blessures, invisibles à l’œil nu, rongeaient leur âme, les poussant à la folie.

La Solitude de Thérèse

Thérèse, une femme d’un certain âge, était enfermée pour vagabondage, accusée de mendier. Sa folie était discrète, mais palpable. Elle chuchottait sans cesse à des voix invisibles, riait à des blagues incompréhensibles. Sa solitude était poignante, sa déchéance lente et inexorable. Personne ne la voyait, personne ne l’écoutait.

Elle était l’incarnation de la misère humaine, un exemple cruel de la manière dont la société rejetait ses plus faibles, ses plus fragiles. Le silence qui l’entourait était un tombeau vivant.

L’Héritage de l’Ombre

Les cris du silence, ceux des Antoinette, des Jean-Baptiste, des Thérèse, résonnent encore aujourd’hui. Leur souffrance, ignorée, méprisée, nous rappelle la nécessité d’une approche plus humaine et plus juste de la santé mentale, particulièrement au sein des établissements carcéraux. Les murs de Bicêtre, témoins silencieux de tant de drames, gardent le secret des âmes brisées, un héritage d’ombre qui nous appelle à la réflexion et à l’action.

Leur histoire, bien que fictive, reflète la réalité sombre et souvent oubliée de la santé mentale en prison durant le XIXe siècle. Elle est un cri, un appel à la mémoire et à la compassion, pour que jamais de telles souffrances ne soient oubliées.