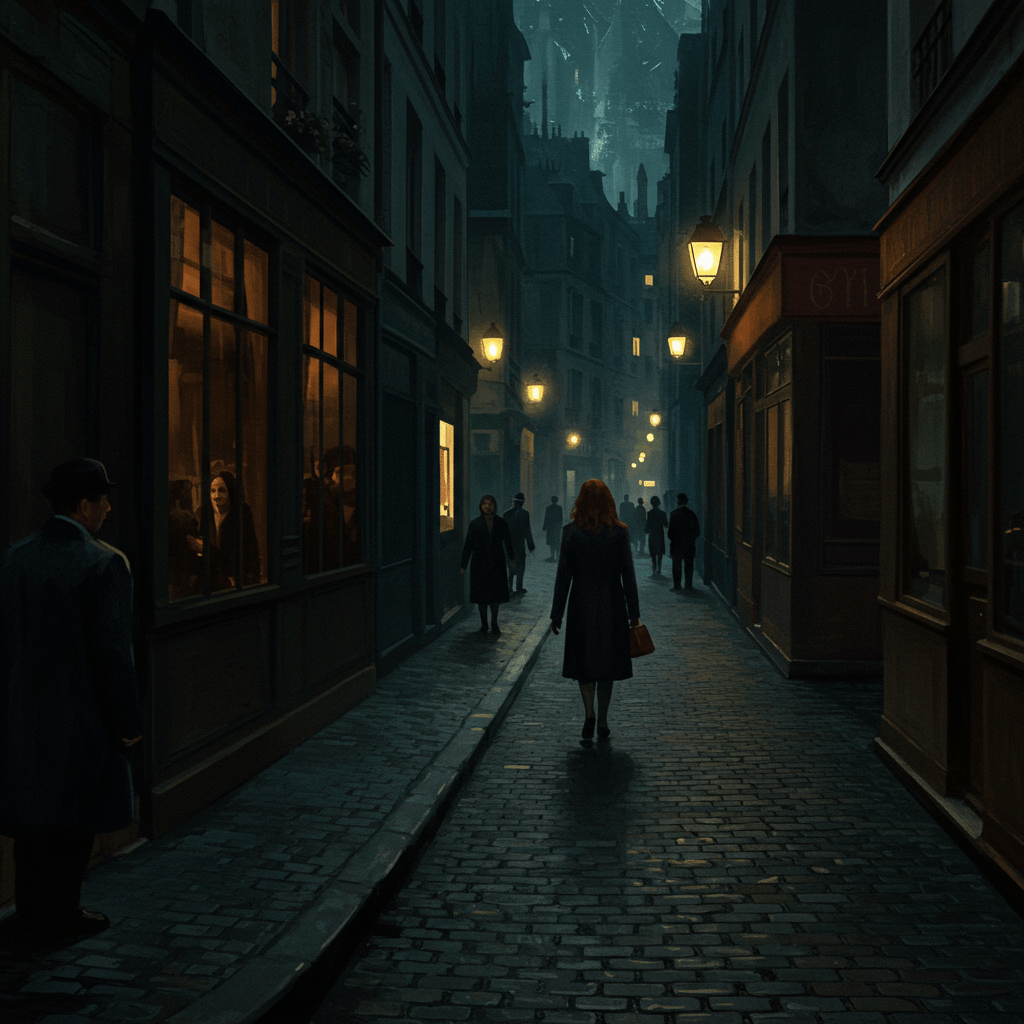

Paris, 1830. Une brume épaisse, chargée des effluves de la Seine et des odeurs entêtantes des ruelles malfamées, enveloppait la ville. Les réverbères, chétifs et mal entretenus, jetaient une lumière vacillante sur les pavés glissants, éclairant à peine les silhouettes furtives qui se pressaient dans les ombres. La Révolution de Juillet avait laissé derrière elle une société en pleine mutation, une société dont les fondements mêmes, la famille et les mœurs, étaient ébranlés. Les murmures de la contestation sociale résonnaient dans les salons bourgeois autant que dans les taudis des faubourgs. Le vent du changement soufflait fort, balayant les vieilles coutumes avec une violence inattendue.

Dans ce Paris bouillonnant, la Police des Mœurs, bras armé de la morale publique, tentait de maintenir un semblant d’ordre au milieu du chaos. Ses agents, figures implacables et discrètes, sillonnaient les rues, scrutant les comportements, traquant les déviances, cherchant à préserver l’image d’une société respectable, même si cette image était de plus en plus fragile. Leur mission : préserver la sainte famille, un concept qui, sous la pression des nouvelles idées, se fissurait de toutes parts.

La Famille Traditionnelle sous Siège

Le modèle familial traditionnel, autrefois pierre angulaire de la société française, subissait de profondes transformations. L’industrialisation, l’exode rural et la croissance des villes avaient brisé les liens traditionnels. Les familles nombreuses, autrefois regroupées à la campagne, se retrouvaient dispersées dans les quartiers ouvriers, confrontées à la pauvreté, à la maladie et à la promiscuité. Les mariages arrangés, longtemps la norme, cédaient la place à des unions fondées sur l’amour, ou du moins, sur une forme d’indépendance nouvelle chez les jeunes générations, une indépendance qui inquiétait profondément les autorités.

La Police des Mœurs, dans son rôle de gardien de la morale, s’attaquait à ce qu’elle considérait comme les menaces à la cellule familiale. Les mères célibataires, les enfants abandonnés, les couples vivant hors mariage étaient autant de cibles de sa surveillance incessante. Les procès, souvent expéditifs et injustes, se multipliaient, stigmatisant les victimes des bouleversements sociaux et économiques. Les sanctions, allant de l’amende à l’emprisonnement, servaient à rappeler aux citoyens les limites de cette nouvelle liberté.

L’Ascension de la Femme et la Colère des Traditions

Les femmes, longtemps cantonnées au rôle de mère et d’épouse, commençaient à revendiquer une place plus importante dans la société. L’accès à l’éducation, bien que limité, s’ouvrait progressivement à elles. Certaines trouvaient du travail dans les usines naissantes, gagnant ainsi une indépendance financière qui bouleversait les équilibres traditionnels. Cette émancipation, perçue comme une menace pour l’ordre établi, était surveillée de près par la Police des Mœurs.

Les femmes indépendantes, celles qui osaient défier les conventions sociales, étaient victimes de campagnes de diffamation et de persécutions. Leur conduite, jugée immorale par les autorités, était exposée au grand jour, contribuant à alimenter une véritable chasse aux sorcières. Leur audace était punie par la société, qui cherchait à réaffirmer son autorité face à une féminité nouvelle et rebelle.

La Naissance d’une Nouvelle Morale

Malgré les efforts de la Police des Mœurs, les transformations sociales étaient inéluctables. Les nouvelles idées, diffusées par les journaux et les pamphlets, remettaient en cause les valeurs traditionnelles. Le romantisme, avec ses accents d’individualisme et de liberté, contribuait à saper les fondements de la morale traditionnelle. La société française se trouvait tiraillée entre le passé et le futur.

Les intellectuels, les artistes et les écrivains, à travers leurs œuvres, exprimaient les aspirations d’une société en pleine mutation. Ils mettaient en lumière les injustices sociales, la misère et la souffrance des populations les plus vulnérables, remettant en question le rôle même de la Police des Mœurs, perçue comme un instrument de répression au service d’une élite conservatrice.

La Lutte pour l’Émancipation

Le combat pour une société plus juste et plus égalitaire ne faisait que commencer. Les luttes sociales s’intensifiaient, les revendications s’élevaient. Les voix qui dénonçaient l’hypocrisie de la morale publique se faisaient de plus en plus nombreuses et fortes. La Police des Mœurs, malgré sa puissance, ne pouvait endiguer le torrent de changement qui déferlait sur la France.

Les transformations de la famille et l’action de la Police des Mœurs, deux aspects inextricablement liés de l’évolution sociale du XIXe siècle, témoignent d’une époque de bouleversements profonds. La lutte pour l’émancipation, pour la liberté individuelle et pour une société plus équitable, était loin d’être terminée, mais la graine du changement avait été semée, et elle allait pousser avec force.