L’année 1775. Paris, ville lumière, mais aussi ville d’ombres. Sous le règne du jeune Louis XVI, une tension palpable flottait dans l’air, une tension aussi épaisse que le brouillard matinal qui engloutissait les ruelles tortueuses. Le peuple murmurait, las des injustices et de la pauvreté qui rongeaient le cœur de la capitale. Et au cœur de cette agitation, la police royale, une institution aussi vénérable qu’inefficace, se débattait avec ses propres démons. Des réformes, on en parlait, on les promettait, mais leur mise en œuvre se révélait un chemin semé d’embûches, un véritable labyrinthe de rivalités, d’intérêts personnels et de bureaucratie étouffante.

Le bruit des sabots des chevaux sur le pavé, le claquement des armes, les cris des marchands ambulants, tout cela formait une symphonie chaotique qui reflétait fidèlement l’état de la société française. Les voleurs rôdaient dans les bas-fonds, les émeutes éclataient avec une facilité déconcertante, et l’autorité royale semblait vaciller sous le poids de ses propres contradictions. Les réformes, si elles étaient menées à bien, pouvaient rétablir l’ordre. Mais étaient-elles vouées à l’échec dès le départ ?

Les Intrigues du Parlement

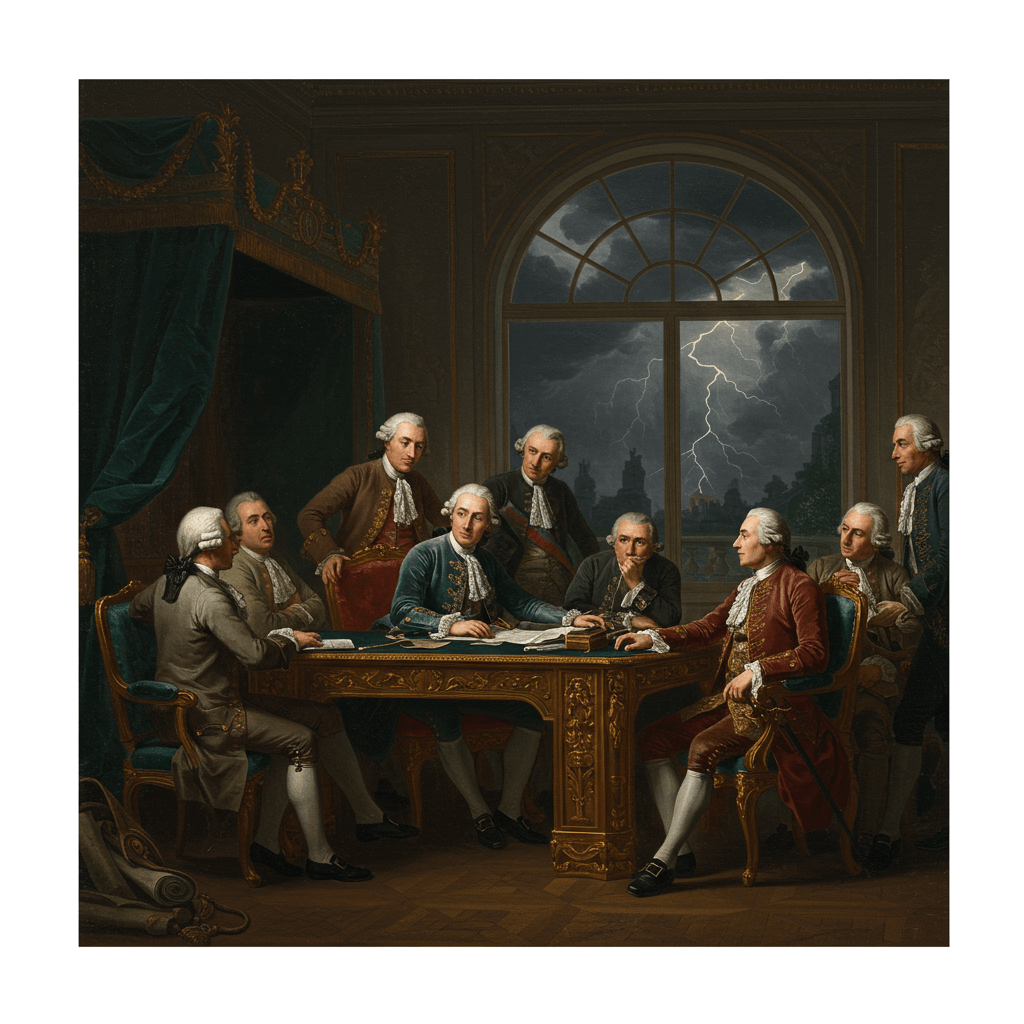

Le Parlement de Paris, gardien jaloux de ses privilèges, ne voyait pas d’un bon œil ces tentatives de modernisation de la police. Chaque décret, chaque ordonnance était scruté à la loupe, chaque proposition soumise à un débat interminable, souvent stérile. Les parlementaires, riches et influents, se considéraient comme les seuls gardiens légitimes de l’ordre public, et voyaient dans les réformes une menace directe à leur pouvoir. Ils tissaient des intrigues dans les coulisses, faisant circuler des rumeurs, alimentant les oppositions, et sapant méthodiquement les efforts du gouvernement. Leur influence était considérable, et leur résistance acharnée rendait la tâche des réformateurs infiniment plus difficile.

Turgot et les Lumières

Anne Robert Jacques Turgot, contrôleur général des finances, était un fervent partisan des Lumières. Il aspirait à une société plus juste et plus rationnelle, et croyait fermement que la police devait être réorganisée pour mieux servir le bien public. Il proposa des réformes audacieuses : une meilleure formation des policiers, une hiérarchisation plus claire, une plus grande transparence dans leur fonctionnement. Il rêvait d’une police efficace, impartiale, et respectueuse des droits des citoyens, une police au service de tous, et non pas seulement de la couronne. Mais ses idées, aussi novatrices soient-elles, se heurtèrent à une opposition farouche, tant de la part du Parlement que de certains éléments au sein même du gouvernement.

Le Mur des Préjugés

La société française était profondément hiérarchisée, et les préjugés étaient omniprésents. La police, perçue comme un instrument de répression, était souvent méprisée et crainte. Les réformateurs se heurtaient non seulement à l’opposition politique, mais aussi à un mur de préjugés profondément enracinés. La défiance du peuple à l’égard de l’autorité était immense, alimentée par des siècles d’injustice et d’abus de pouvoir. Reconquérir la confiance de la population était une tâche herculéenne, qui exigeait du temps, de la patience, et une volonté politique inébranlable. Mais le temps, précisément, manquait cruellement.

L’Échec d’une Révolution Silencieuse

Les réformes, malgré les efforts considérables déployés, restèrent largement inachevées. Les propositions audacieuses de Turgot furent progressivement édulcorées, affaiblies par les compromis politiques et les pressions incessantes de l’opposition. La résistance du Parlement, l’inertie de la bureaucratie, et les préjugés tenaces de la société française formèrent un rempart infranchissable. La police royale, malgré quelques améliorations marginales, resta une institution archaïque, inefficace et profondément discréditée. Les réformes, initialement présentées comme une promesse d’un avenir meilleur, se soldèrent par un échec cuisant, un échec qui contribua à aggraver les tensions sociales et à préparer le terrain pour la révolution qui allait bouleverser la France quelques années plus tard.

Le crépuscule tombait sur Paris, jetant de longues ombres sur les rues pavées. Le murmure du peuple, autrefois sourd, était devenu un grondement menaçant. Les réformes de la police, une tentative vaine, ne furent qu’un épisode dans la longue tragédie française, un prélude au grand cataclysme qui allait bientôt engloutir le royaume sous une vague de sang et de révolution.