Le crépuscule s’étendait sur Paris comme un linceul sale, enveloppant les flèches de Notre-Dame et les toits d’ardoise dans une obscurité naissante. Une bise glaciale s’insinuait entre les pavés disjoints, annonçant une nuit de misère. Mais c’était ailleurs, loin des boulevards illuminés et des salons feutrés, que la vraie nuit parisienne se révélait, une nuit peuplée de spectres affamés et de rêves brisés. Nous allons descendre, mes chers lecteurs, dans les entrailles de la ville, là où la Cour des Miracles étendait son empire de boue et de désespoir. Là où l’architecture elle-même, délabrée et menaçante, se faisait le témoin muet d’une humanité oubliée.

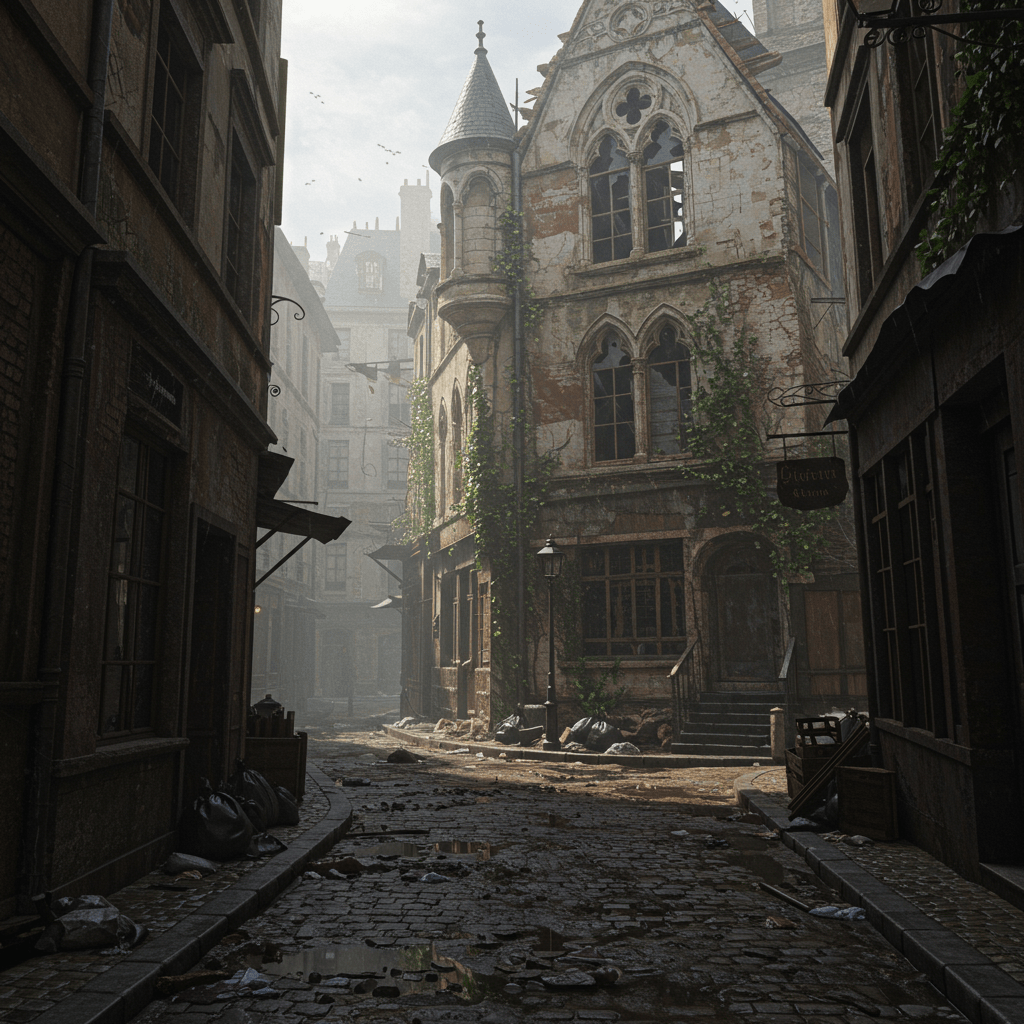

Imaginez, si vous le voulez bien, un labyrinthe de ruelles étroites, si tortueuses et sombres qu’on s’y perdait en plein jour. Des maisons décrépites, leurs façades lépreuses rongées par l’humidité et le temps, semblant se pencher les unes vers les autres dans une conspiration silencieuse. Des fenêtres aveugles, aux carreaux brisés colmatés avec des chiffons crasseux, laissant filtrer à peine un filet de lumière. Et au sol, un bourbier infâme, un mélange de boue, d’ordures et d’immondices, où grouillaient des rats aussi audacieux que les habitants eux-mêmes. C’était là, au cœur de Paris, un cloaque de vice et de souffrance, un défi permanent à la beauté et à l’ordre que la ville lumière prétendait incarner.

La Topographie du Désespoir

La Cour des Miracles n’était pas un lieu unique, mes amis, mais plutôt un ensemble de quartiers interconnectés, un réseau complexe de ruelles et d’impasses qui se dérobaient aux regards indiscrets. On y accédait par des passages secrets, des portes dérobées, des escaliers branlants qui semblaient prêts à s’effondrer au moindre souffle. Chaque ruelle portait le nom d’une infamie, d’un crime ou d’une misère particulière : la rue de la Mort, la ruelle des Écorcheurs, l’impasse du Désespoir. Ces noms, gravés dans la pierre et dans les mémoires, rappelaient sans cesse le destin tragique de ceux qui vivaient là.

L’architecture de la Cour était un reflet fidèle de sa population. Les maisons, construites à la hâte et sans aucun souci d’esthétique, étaient des empilements de pierres mal taillées, de poutres vermoulues et de planches disjointes. Les murs, souvent lézardés et couverts de moisissures, laissaient passer l’eau et le froid. Les toits, percés de trous béants, offraient un abri illusoire contre les intempéries. On avait l’impression que les bâtiments eux-mêmes, fatigués de tant de misère, étaient sur le point de s’écrouler sous le poids du désespoir. Un soir, alors que j’accompagnais un médecin courageux dans une de ces masures, j’entendis une femme murmurer, entre deux quintes de toux : “Ces murs, monsieur, ils nous écraseront un jour. Ils sont le reflet de nos âmes brisées.”

J’ai vu, dans une cour intérieure immonde, un groupe d’enfants jouant avec des ossements de rats, leurs visages sales illuminés par un sourire étrange. L’un d’eux, un gamin maigrelet aux yeux brillants comme des braises, m’a dit : “Ici, monsieur, les maisons sont nos mères. Elles nous protègent du froid, même si elles nous font peur.” Sa phrase, d’une poésie macabre, m’a hanté longtemps après. La cour des miracles, elle transformait la misère en poésie, la laideur en beauté, dans un paradoxe aussi terrible que fascinant.

Les “Bâtisseurs” de la Misère

Il faut bien comprendre, mes lecteurs, que la misère de la Cour des Miracles n’était pas le fruit du hasard. Elle était le résultat d’une politique d’urbanisme cynique et inhumaine, qui consistait à reléguer les pauvres et les marginaux dans les quartiers les plus insalubres et les plus dangereux de la ville. Les propriétaires de ces taudis, souvent des bourgeois véreux et sans scrupules, profitaient de la détresse de leurs locataires pour leur extorquer des loyers exorbitants, sans jamais se soucier de l’état des logements. J’ai rencontré un vieil homme, un ancien tailleur ruiné par la crise économique, qui payait plus de la moitié de ses maigres revenus pour une chambre insalubre où il dormait à même le sol. “Ils nous saignent à blanc, monsieur”, m’a-t-il confié avec amertume. “Ils bâtissent leur fortune sur notre misère.”

Les autorités, quant à elles, fermaient les yeux sur cette situation scandaleuse. Pris par le souci d’embellir les quartiers riches et de construire de grands boulevards pour la bourgeoisie, ils négligeaient totalement les besoins des populations les plus vulnérables. On parlait bien de temps en temps de raser la Cour des Miracles, de la “nettoyer” de ses éléments indésirables, mais ces projets restaient lettre morte, faute de volonté politique et de moyens financiers. “Pourquoi se soucier de ces gueux?”, m’a un jour déclaré un fonctionnaire arrogant. “Ils ne sont bons qu’à alimenter les prisons et les hôpitaux.”

Un architecte visionnaire, le jeune et idéaliste Étienne, croisait souvent mon chemin dans ces ruelles. Il rêvait de reconstruire la Cour des Miracles, de créer des logements décents et abordables pour les pauvres, de transformer ce cloaque en un lieu de vie digne et agréable. “L’architecture, monsieur”, me disait-il avec passion, “n’est pas seulement une affaire de pierres et de mortier. C’est une affaire d’humanité. Elle doit servir à améliorer la vie des gens, à leur offrir un cadre de vie digne et respectueux.” Mais ses idées novatrices se heurtaient à l’indifférence des pouvoirs publics et à l’hostilité des propriétaires. On le traitait de fou, de rêveur, d’utopiste. Son projet, hélas, resta à jamais dans les cartons.

Le Langage des Pierres Brisées

Si les autorités restaient sourdes aux cris de la misère, l’architecture de la Cour des Miracles, elle, parlait un langage clair et éloquent. Chaque pierre brisée, chaque fissure dans les murs, chaque toit effondré était une accusation muette contre l’injustice et l’indifférence. Les bâtiments, par leur délabrement et leur laideur, témoignent de la souffrance et du désespoir de ceux qui les habitaient. J’ai souvent pensé que si les pierres pouvaient parler, elles raconteraient des histoires plus terribles que tous les romans noirs réunis.

Un soir, alors que je me promenais dans la rue des Écorcheurs, j’ai vu un vieil homme, assis devant sa porte, contemplant le ciel étoilé. Sa maison, une ruine à peine habitable, menaçait de s’écrouler à tout moment. Je me suis approché de lui et je lui ai demandé : “Comment pouvez-vous vivre dans un endroit pareil?” Il m’a répondu avec un sourire triste : “C’est tout ce que j’ai, monsieur. Ces pierres, même brisées, sont mon seul refuge. Elles sont le témoin de ma vie, de mes joies et de mes peines.” Ses mots m’ont profondément ému. J’ai compris que pour cet homme, comme pour beaucoup d’autres habitants de la Cour des Miracles, les pierres n’étaient pas seulement des matériaux inertes, mais des compagnons de misère, des témoins silencieux de leur existence.

L’architecture de la Cour des Miracles, c’était aussi un symbole de résistance. Malgré la misère et le désespoir, les habitants continuaient à vivre, à aimer, à espérer. Ils transformaient les ruines en foyers, les décombres en jardins, la laideur en beauté. Ils créaient, au cœur de l’enfer, des oasis de poésie et de solidarité. J’ai vu des familles entières partager un repas frugal dans une pièce minuscule, des enfants jouer avec des chiffons et des bouts de bois, des amoureux s’embrasser à l’abri d’un porche délabré. La vie, même dans les pires conditions, continuait à jaillir, comme une fleur sauvage poussant entre les pavés disjoints.

L’Écho Lointain d’une Révolution

Les pierres de la Cour des Miracles, témoins muets de la misère, portaient aussi en elles les germes d’une révolution. La colère et le désespoir, accumulés pendant des siècles, étaient prêts à exploser à tout moment. J’entendais souvent, dans les ruelles sombres, des conversations feutrées, des murmures de révolte, des appels à la justice et à l’égalité. Les habitants de la Cour des Miracles, las d’être ignorés et méprisés, commençaient à s’organiser, à se rassembler, à préparer leur vengeance.

Un soir, j’ai assisté à une réunion clandestine dans une cave humide et malodorante. Des hommes et des femmes, les visages marqués par la fatigue et la souffrance, discutaient avec passion des moyens de renverser l’ordre établi. L’un d’eux, un ancien soldat blessé à la guerre, a pris la parole avec une voix forte et déterminée : “Nous sommes les oubliés de la société, les parias de la ville. Mais nous sommes aussi les plus nombreux, les plus forts. Nous allons nous lever, nous allons prendre les armes, et nous allons faire trembler les riches et les puissants.” Ses paroles ont été accueillies par des applaudissements nourris et des cris de joie. J’ai senti, à cet instant, que la révolution était en marche, que les pierres de la Cour des Miracles allaient bientôt se transformer en barricades.

L’histoire a prouvé que mes craintes étaient fondées. Quelques années plus tard, la Révolution française a éclaté, et la Cour des Miracles a joué un rôle important dans les événements. Ses habitants, animés par un désir de vengeance et de justice, ont participé aux combats, ont pris d’assaut la Bastille, ont renversé la monarchie. Ils ont cru, un instant, que leur misère allait prendre fin, que la Cour des Miracles allait enfin être reconstruite et transformée en un lieu de vie digne et agréable. Mais l’histoire, hélas, est rarement aussi simple et aussi juste. La Révolution a apporté des changements importants, mais elle n’a pas effacé la misère et l’injustice. La Cour des Miracles, malgré les promesses et les espoirs, est restée un cloaque de vice et de souffrance. Les pierres, toujours muettes, ont continué à témoigner de la tragédie humaine.

Un Écho Persistant

La Cour des Miracles a disparu, rasée par les urbanistes du Second Empire, remplacée par de larges avenues et des immeubles bourgeois. Mais son souvenir, lui, persiste, comme une cicatrice indélébile sur le visage de Paris. On peut encore sentir, en se promenant dans les quartiers populaires de la ville, l’écho lointain de sa misère et de sa révolte. Les pierres, même polies et lisses, portent encore en elles la mémoire de ceux qui ont souffert et lutté pour un monde meilleur.

Et la leçon de la Cour des Miracles reste d’une brûlante actualité. Tant qu’il y aura des hommes et des femmes relégués dans des taudis insalubres, tant que l’architecture sera au service du profit et de l’injustice, tant que la misère et le désespoir seront le lot de millions d’êtres humains, le fantôme de la Cour des Miracles continuera à hanter nos consciences. Souvenons-nous de ces pierres brisées, de ces murs lépreux, de ces toits effondrés. Ils sont le symbole d’une humanité oubliée, un appel permanent à la justice et à la solidarité. Ils sont, en un mot, notre mauvaise conscience.