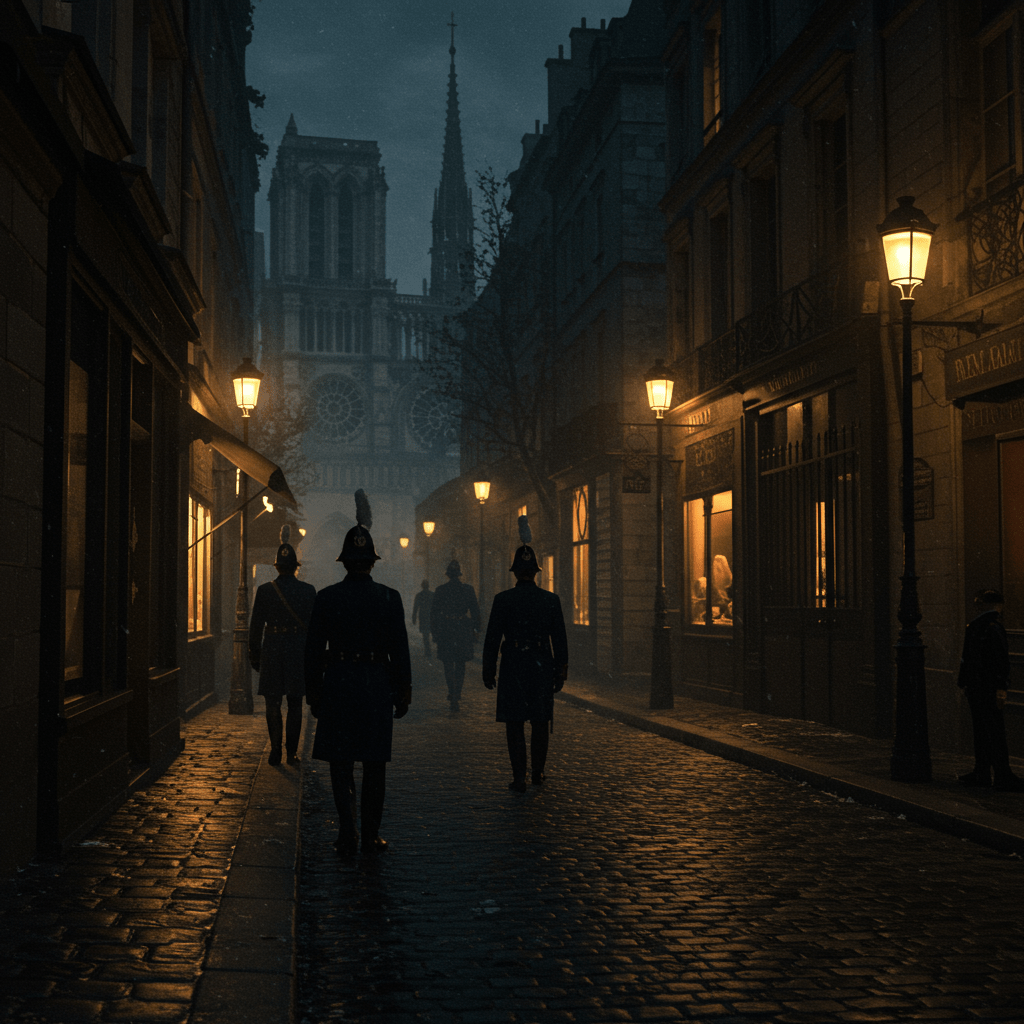

Mes chers lecteurs, chères lectrices! Préparez-vous à plonger dans les entrailles obscures de Paris, là où la légende se mêle à l’histoire, où le pavé suinte les secrets d’un passé trouble et fascinant. Ce soir, nous ne flânerons pas sur les Grands Boulevards illuminés, ni ne nous perdrons dans les salons feutrés de l’aristocratie. Non! Nous descendrons, guidés par le murmure des rumeurs et les échos déformés de la vérité, vers un lieu à la fois réel et fantasmagorique: la Cour des Miracles.

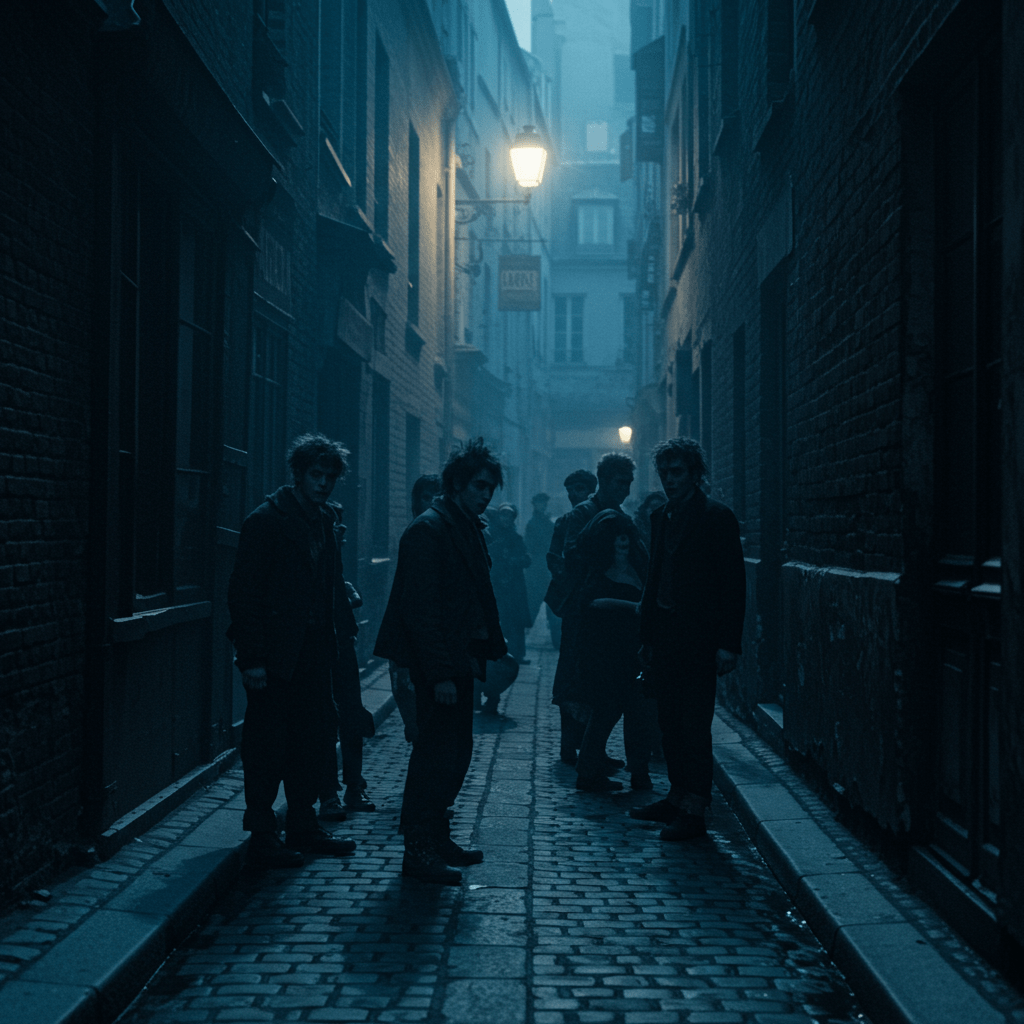

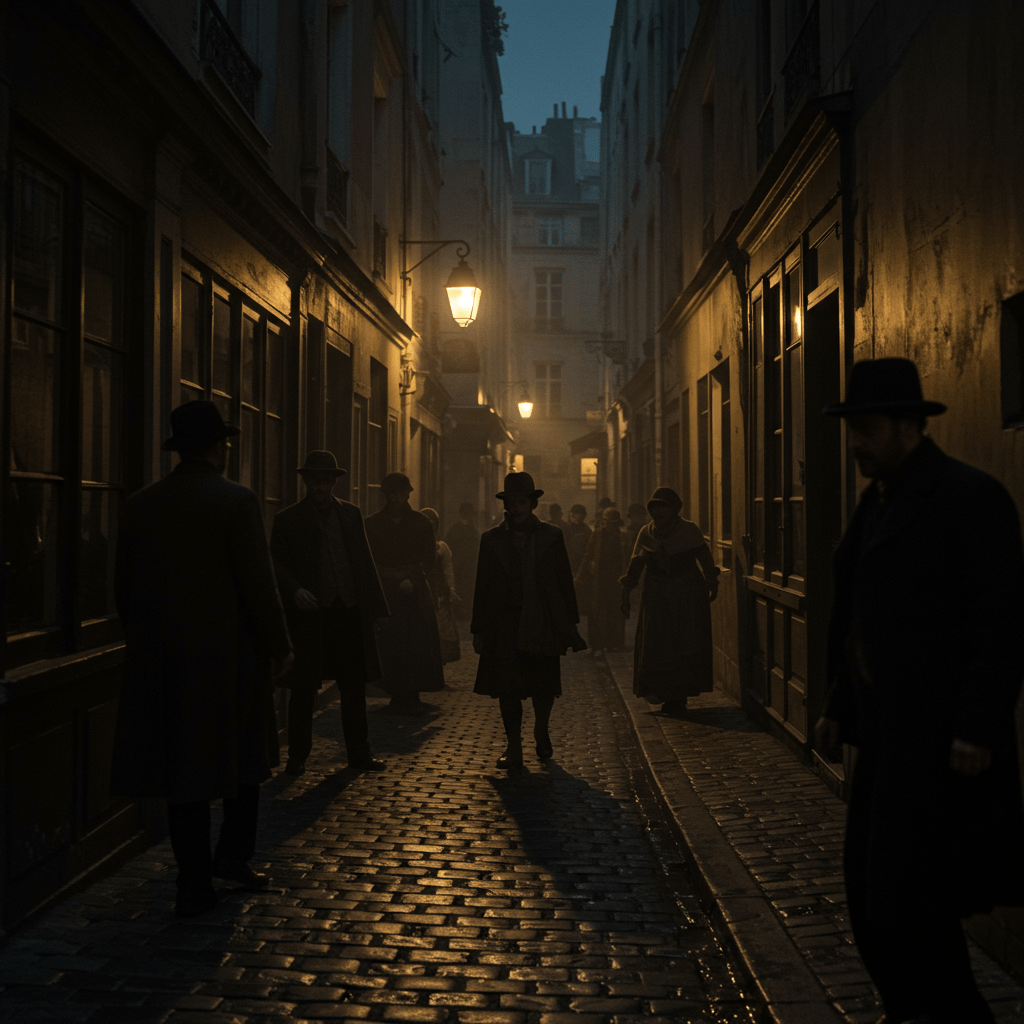

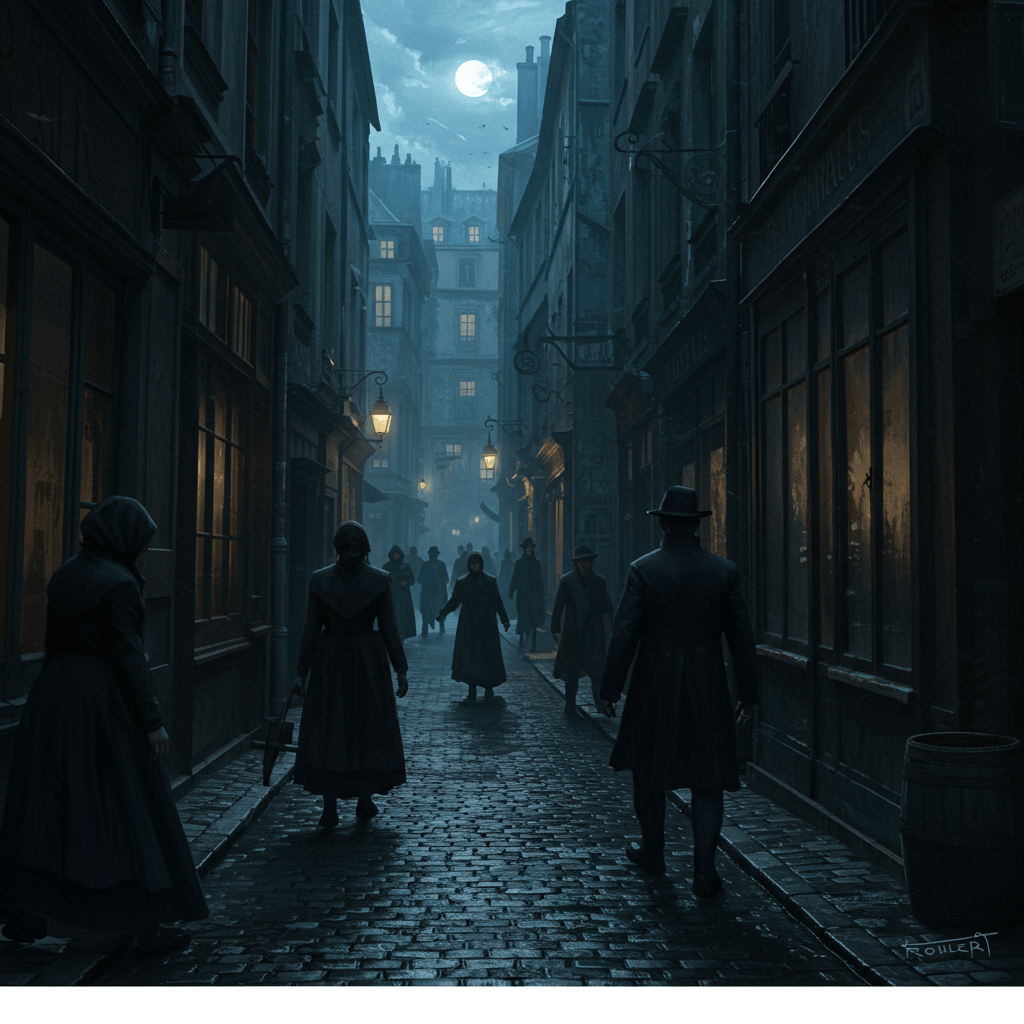

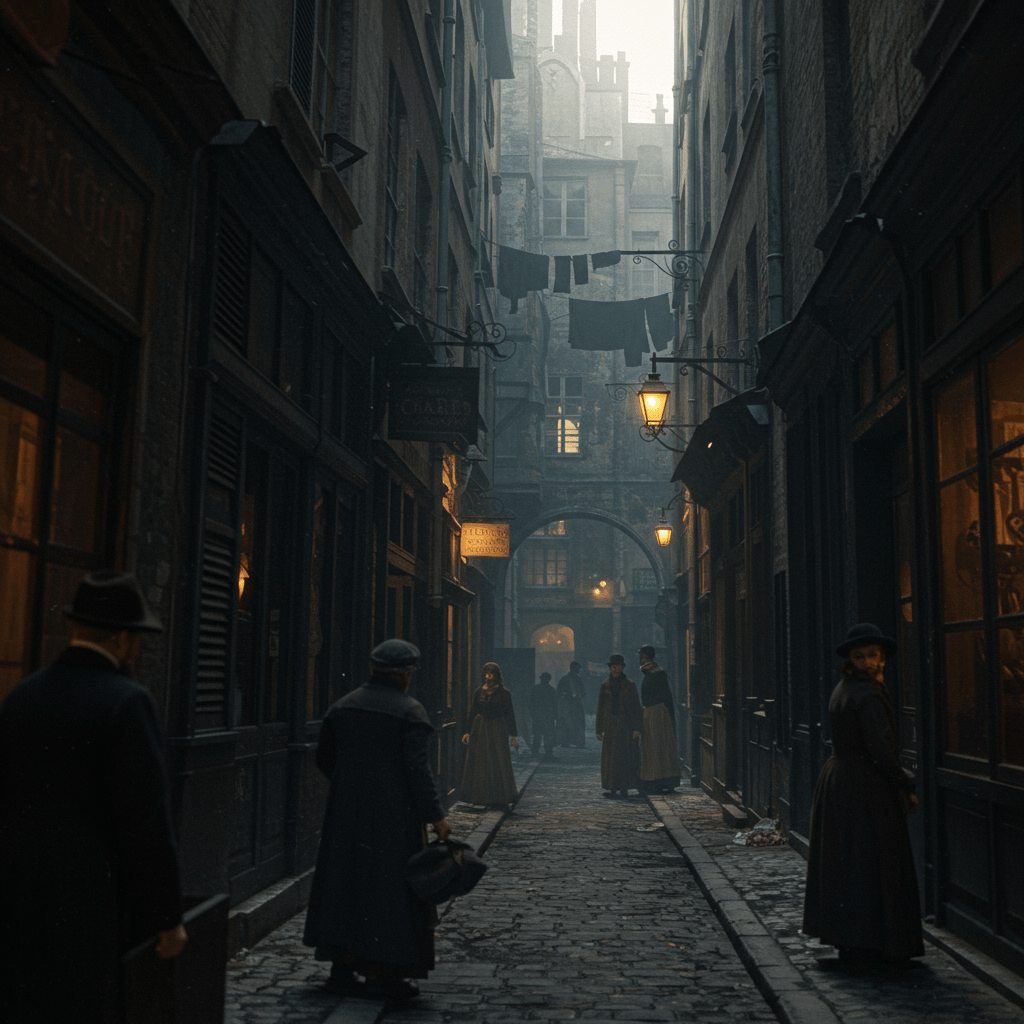

Imaginez, si vous le voulez bien, un dédale de ruelles étroites, sombres, où la lumière du jour peine à percer. Des maisons délabrées, penchées les unes sur les autres comme des commères chuchotant des secrets inavouables. L’air y est lourd, imprégné d’odeurs de misère, de maladies et de vices. C’est là, au cœur de ce labyrinthe urbain, que se cachait la Cour des Miracles, un repaire de mendiants, de voleurs, de contrefaits et de toute une population marginalisée, régie par ses propres lois et son propre roi.

L’Ombre de Louis XIV et la Vérité Derrière le Mythe

Beaucoup croient que la Cour des Miracles n’est qu’une invention littéraire, un fantasme romantique popularisé par Victor Hugo dans Notre-Dame de Paris. Certes, l’écrivain a brodé autour de la réalité, l’a enjolivée pour les besoins de son récit. Mais la Cour des Miracles a bel et bien existé. Elle n’était pas une entité unique, mais plutôt un ensemble de quartiers pauvres et malfamés, disséminés à travers Paris, où les marginaux trouvaient refuge. Ces zones étaient des enclaves d’autonomie, des zones franches où la justice royale avait du mal à pénétrer. Le règne de Louis XIV, malgré son éclat et sa magnificence, n’a pas réussi à éradiquer complètement ces poches de résistance et de désespoir.

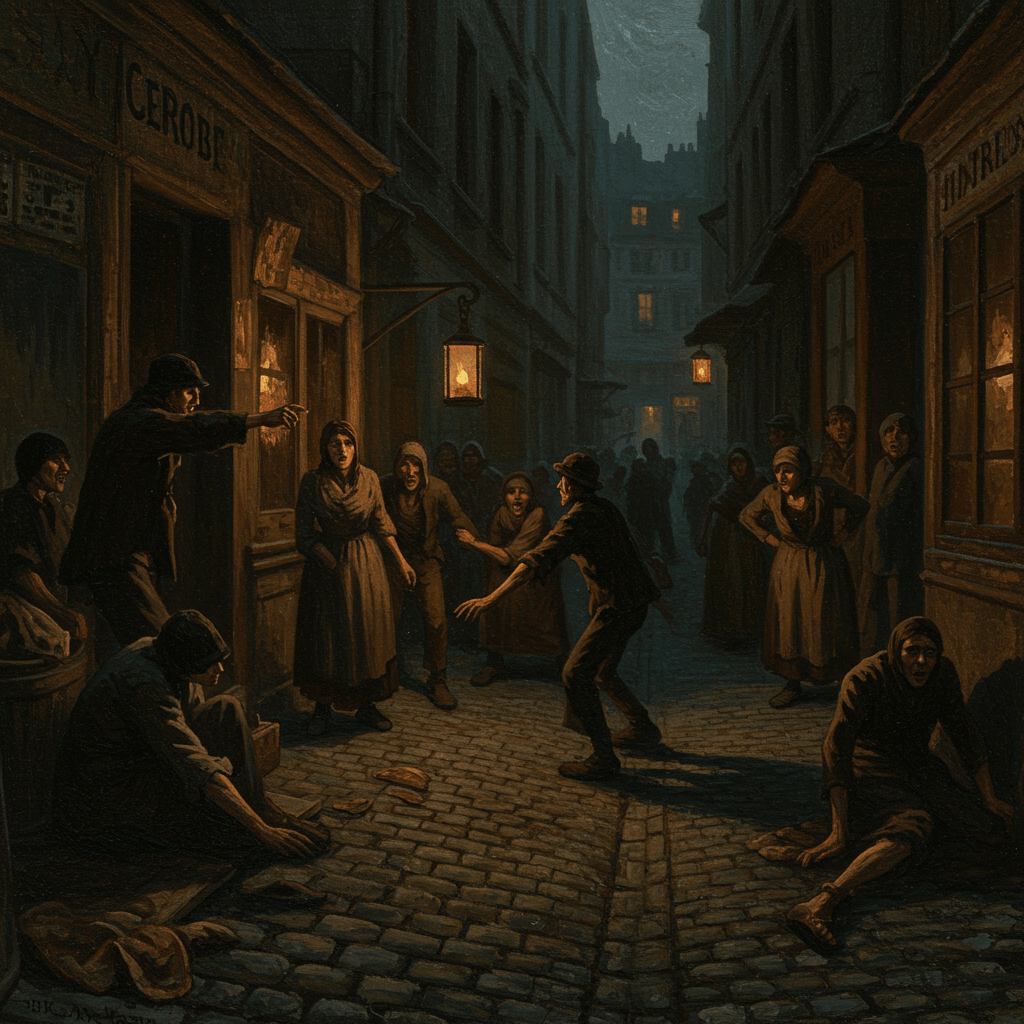

On raconte qu’en plein jour, les habitants de la Cour des Miracles simulaient des infirmités, des cécités, des paralysies, afin d’apitoyer les passants et de mendier leur obole. Mais, ô miracle!, dès que le soleil se couchait et que les portes de la Cour se refermaient, les aveugles recouvraient la vue, les paralytiques se relevaient et les muets retrouvaient la parole. D’où le nom de “Cour des Miracles”. Évidemment, la réalité était plus prosaïque. Il s’agissait simplement d’une organisation complexe, où les mendiants étaient formés et “équipés” pour leur rôle, souvent par des maîtres de la tromperie qui tiraient profit de leur exploitation.

« Écoute, mon petit », me confia un vieux chiffonnier, un certain Père Antoine, un soir d’hiver près d’un brasero improvisé rue Saint-Denis, il y a de cela bien des années. « La Cour des Miracles, ce n’était pas que de la feinte. C’était aussi une question de survie. On n’avait pas le choix. Le roi, il s’en foutait de nous. Alors, on se débrouillait comme on pouvait. » Il me montra une cicatrice béante sur son bras. « Ça, c’est un souvenir. Un mauvais souvenir. »

Les Figures Sombres et les Rois de la Pègre

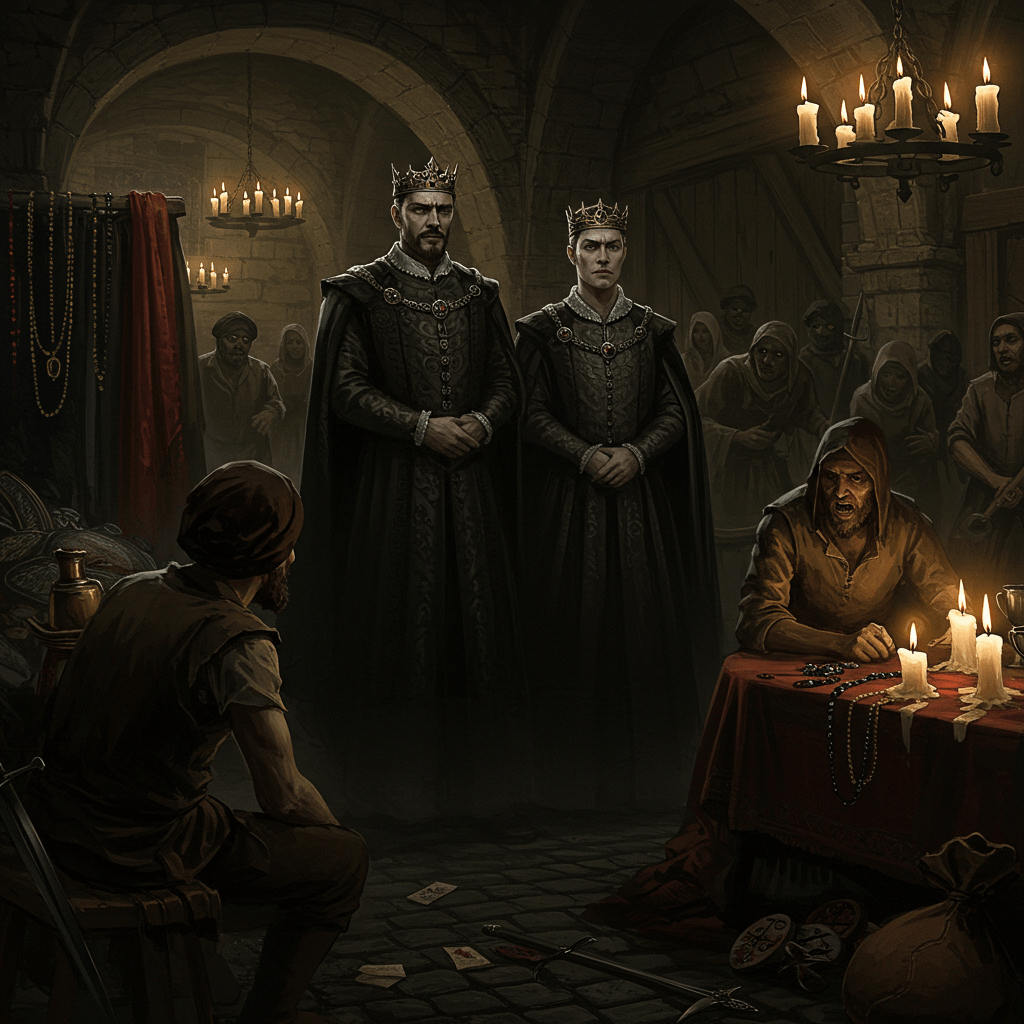

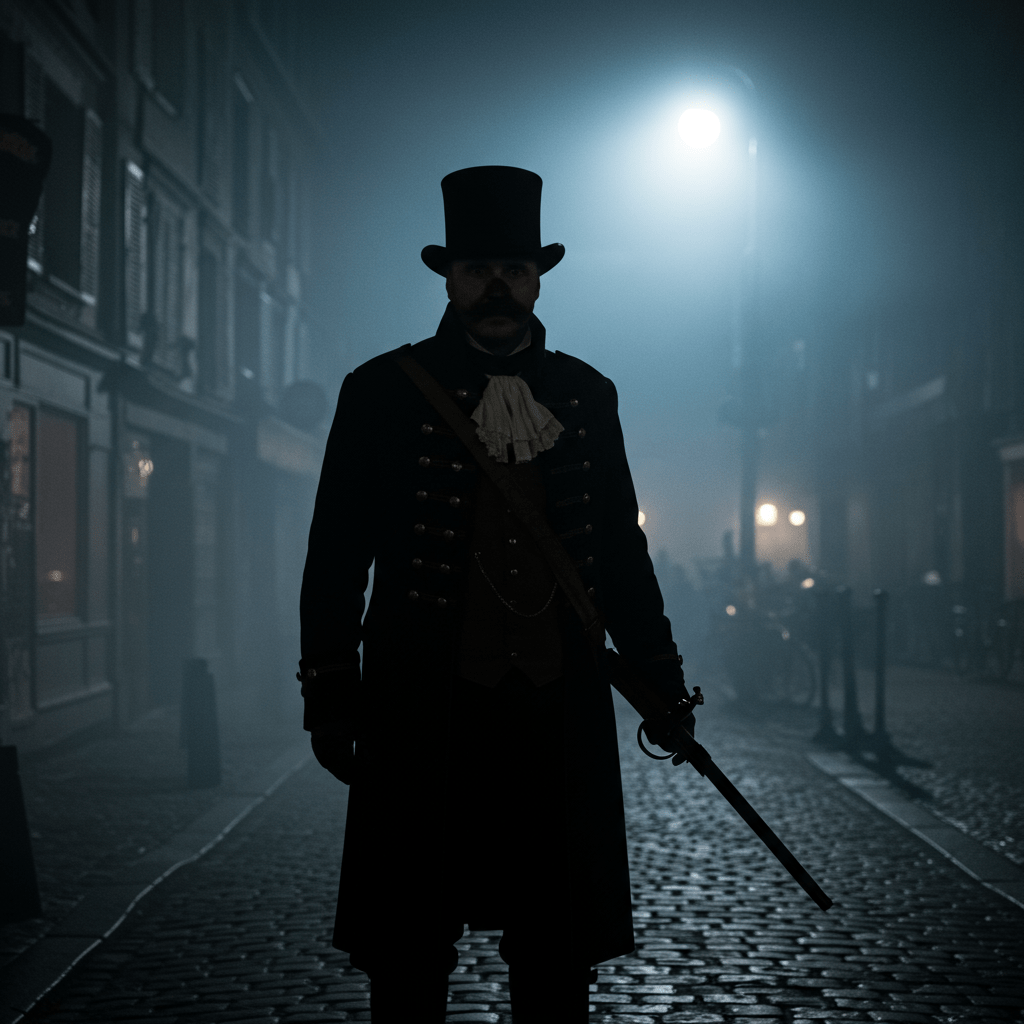

La Cour des Miracles était dirigée par des figures charismatiques et impitoyables, des “rois” qui exerçaient leur autorité sur leurs sujets. On parlait du Grand Coësre, du Roi de Thunes, du Duc d’Égypte. Ces chefs de bande organisaient les activités criminelles, répartissaient les butins et rendaient la justice selon leurs propres codes. Leurs décisions étaient irrévocables, et quiconque osait les défier risquait de graves conséquences.

L’un de ces “rois”, connu sous le nom de “Mathurin la Gueule Cassée”, était particulièrement redouté. On disait qu’il avait perdu la moitié de son visage lors d’une rixe avec des gardes royaux. Son visage défiguré et son regard perçant inspiraient la terreur. Il contrôlait le racket des marchands ambulants et le trafic de fausse monnaie. J’ai entendu des histoires terribles à son sujet, des histoires de tortures, de disparitions, de vengeances sanglantes. On murmurait qu’il avait des complices haut placés, même au sein de la police. La vérité, comme toujours, est difficile à démêler des rumeurs.

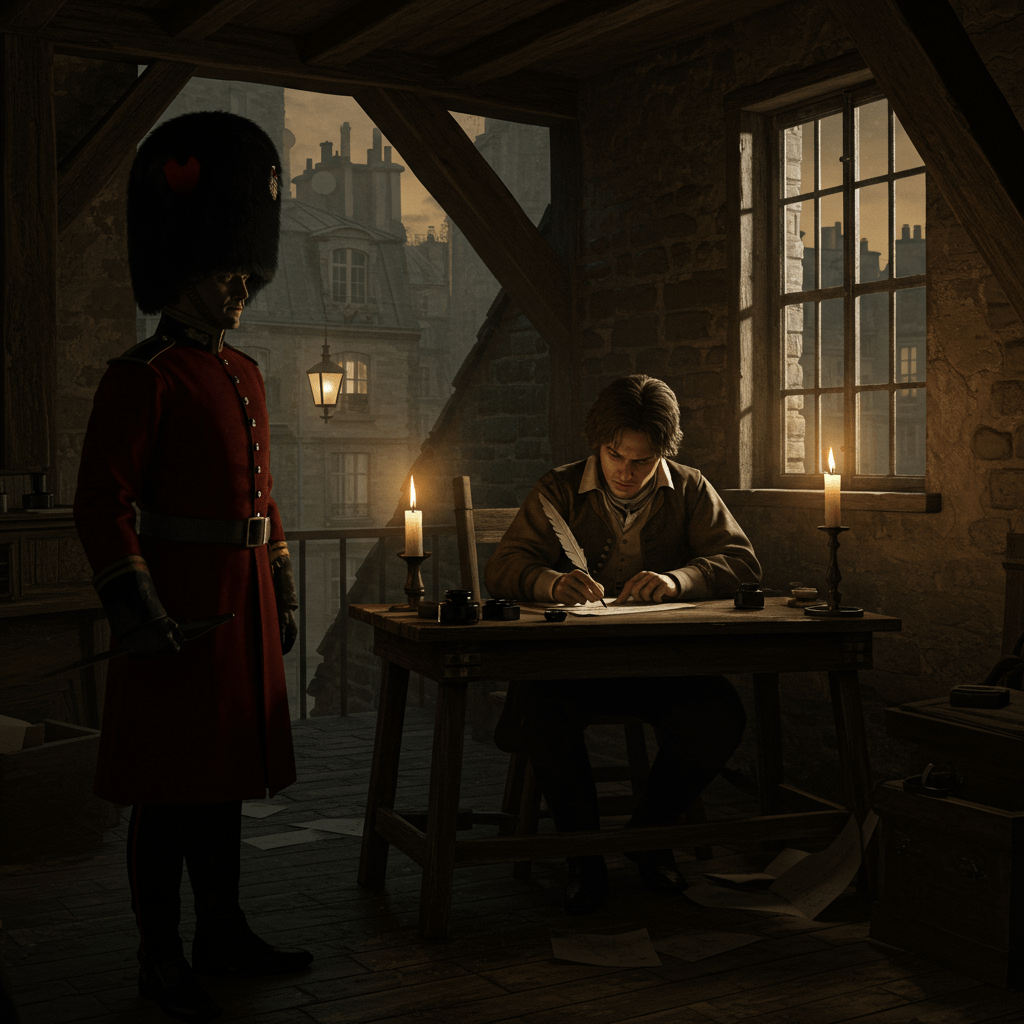

Imaginez la scène : une taverne sordide, éclairée par des chandelles vacillantes. Une fumée épaisse de tabac et d’alcool flotte dans l’air. Des hommes et des femmes aux visages marqués par la misère et le vice sont attablés, jouant aux cartes, buvant et se disputant. Au fond de la pièce, Mathurin la Gueule Cassée est assis sur un trône improvisé, entouré de ses gardes du corps. Il boit à grandes gorgées dans un gobelet d’étain et observe la scène d’un œil froid et calculateur. Un nouveau venu, un jeune homme timide et effrayé, s’approche de lui. « Sire », balbutie-t-il, « j’ai besoin de votre protection. » Mathurin le dévisage, un sourire cruel se dessinant sur son visage mutilé. « La protection, ça se paye, mon garçon. Et ça se paye cher. »

Les Secrets Cachés et les Rituels Mystérieux

La Cour des Miracles n’était pas seulement un repaire de criminels. C’était aussi un lieu de traditions et de rituels ancestraux, hérités des communautés marginalisées qui y avaient trouvé refuge. On y pratiquait des formes de magie populaire, de divination et de guérison, souvent en marge de la religion officielle. Les gitans, les bohémiens et autres nomades avaient apporté avec eux leurs propres croyances et leurs propres pratiques, qui se mélangeaient aux superstitions locales.

On racontait que certains membres de la Cour des Miracles possédaient des dons de voyance et qu’ils pouvaient lire l’avenir dans les lignes de la main ou dans le marc de café. D’autres étaient réputés pour leurs connaissances en herboristerie et en médecine traditionnelle. Ils soignaient les malades avec des plantes et des potions, souvent avec plus d’efficacité que les médecins officiels. Bien sûr, il y avait aussi les charlatans et les imposteurs, qui profitaient de la crédulité des gens pour leur soutirer de l’argent.

Un soir, alors que je menais l’enquête dans les archives de la Bibliothèque Nationale, je suis tombé sur un vieux manuscrit, un grimoire écrit dans un langage cryptique. Il contenait des descriptions de rituels étranges et de sorts magiques, prétendument utilisés par les habitants de la Cour des Miracles. J’y ai lu des invocations à des esprits obscurs, des recettes pour préparer des philtres d’amour et des instructions pour jeter des sorts de protection. Je ne saurais dire si ces pratiques étaient réelles ou imaginaires, mais leur simple existence témoigne de la richesse et de la complexité du monde souterrain parisien.

La Disparition de la Cour des Miracles et son Héritage Fantomatique

Au fil des siècles, la Cour des Miracles a peu à peu disparu, victime des transformations urbaines et des efforts de la police pour éradiquer la criminalité. Les quartiers insalubres ont été rasés, les ruelles étroites ont été élargies et les marginaux ont été dispersés. La Révolution Française a porté un coup fatal à l’ordre ancien, mais elle n’a pas pour autant fait disparaître la misère et l’exclusion.

Aujourd’hui, il ne reste plus que des vestiges de la Cour des Miracles, des traces fantomatiques dans les rues de Paris. On peut encore sentir son atmosphère particulière dans certains quartiers, comme le Marais ou le quartier Saint-Paul. Les légendes et les rumeurs continuent de circuler, alimentant l’imagination des écrivains et des artistes. La Cour des Miracles est devenue un symbole de la marginalité, de la résistance et de la liberté, un miroir déformant de la société parisienne.

Mais au-delà du mythe et de la légende, il est important de se souvenir que la Cour des Miracles était avant tout un lieu de souffrance et de désespoir. Un lieu où des hommes, des femmes et des enfants étaient condamnés à vivre dans la misère et l’exclusion. En nous souvenant de leur histoire, nous pouvons peut-être mieux comprendre les défis auxquels sont confrontées les populations marginalisées aujourd’hui et œuvrer à la construction d’une société plus juste et plus inclusive. Et qui sait, peut-être qu’en tendant l’oreille, on peut encore entendre les murmures des fantômes de la Cour des Miracles, nous rappelant les secrets bien gardés de la ville lumière.