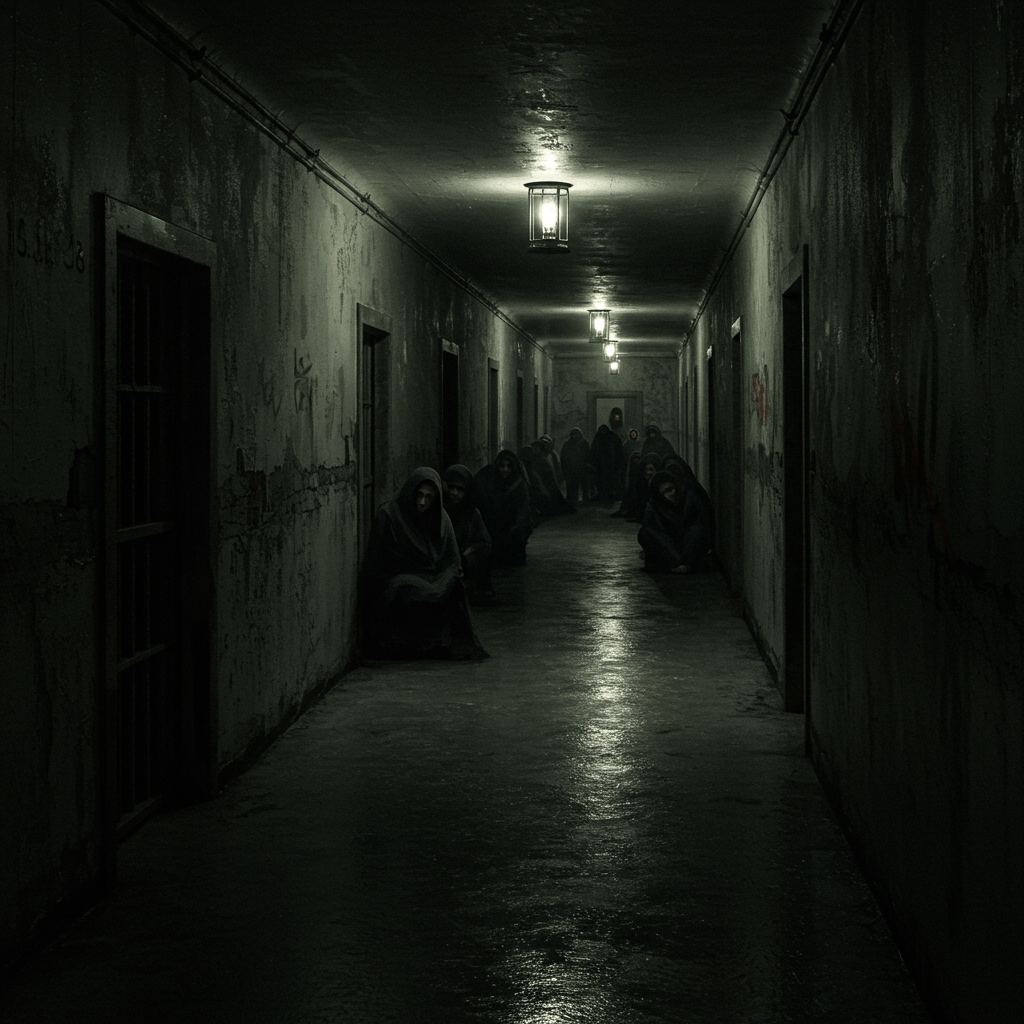

Les murs de pierre, âpres et froids, semblaient eux-mêmes respirer la misère et la violence. Une odeur âcre, mélange de sueur, d’humidité et de désespoir, flottait dans l’air épais de la prison de Bicêtre. Des cris rauques, des gémissements sourds, des coups sourds qui résonnaient dans les couloirs sinueux, tels étaient les chants lugubres de ce lieu maudit, où l’ombre de la loi se transformait en tyrannie. Ici, la lumière du soleil, rare et timide, ne parvenait qu’à peine à percer les barreaux rouillés, éclairant à peine les visages décharnés des hommes, réduits à l’état d’esclaves dans les geôles de la République.

L’année est 1830. La France, après les tumultes révolutionnaires, se croit apaisée, mais les prisons restent des gouffres d’iniquité, des abîmes où la violence structurelle règne en maître absolu. Le silence pesant des cellules, les regards hagards des détenus, la brutalité omniprésente des gardiens, tout contribue à une atmosphère suffocante, où la survie quotidienne se transforme en un combat incessant contre la déshumanisation.

La tyrannie des gardiens

Les gardiens, souvent issus des bas-fonds de la société, étaient eux-mêmes des personnages marqués par la violence. Recrutés pour leur force physique et leur brutalité, ils exerçaient leur pouvoir avec une cruauté sans bornes. Les coups de matraque étaient monnaie courante, les humiliations systématiques, les menaces constantes. Leurs actions, souvent impunies, entretenaient un climat de terreur permanent qui maintenait les prisonniers dans un état de soumission absolue. Les détenus, affaiblis par la faim, la maladie et le manque d’hygiène, étaient impuissants face à la violence de ces bourreaux, qui semblaient incarner le chaos et l’arbitraire.

La violence entre détenus

Mais la violence ne se limitait pas aux seuls gardiens. Au sein même de la population carcérale, la lutte pour la survie engendrait des conflits permanents. La faim, la promiscuité, la compétition pour les maigres privilèges, tout cela exacerbait les tensions et déclenchait des émeutes, des bagarres, des actes de vengeance. Les plus forts, les plus organisés, terrorisaient les plus faibles, instaurant une hiérarchie brutale et impitoyable. Les factions se formaient, les alliances se brisaient, les trahisons se multipliaient. Le monde carcéral, en miniature, reflétait les inégalités et les injustices de la société extérieure.

La maladie et la mort

La maladie était un autre fléau qui ravageait les prisons. L’absence d’hygiène, la surpopulation, la malnutrition affaiblissaient les organismes, ouvrant la voie aux épidémies. Tuberculose, typhus, dysenterie, autant de maladies qui fauchaient les prisonniers comme des herbes folles. Les soins médicaux étaient rares et souvent insuffisants, aggravant encore la situation. La mort rôdait dans les couloirs sombres, une présence omniprésente qui hantait les jours et les nuits des détenus. Les corps inertes, abandonnés dans les cellules, témoignaient de la violence implacable de la maladie, autant que de la violence de la société qui les avait condamnés à ce sort.

L’oubli et l’indifférence

Les cris de détresse des prisonniers restaient le plus souvent ignorés. Le public, indifférent à leur sort, se contentait de considérer les prisons comme des lieux d’enfermement, sans se soucier des conditions de vie abominables qui y régnaient. Le silence complice des autorités contribuait à maintenir ce système inique. Les rares témoignages qui parvenaient à filtrer étaient souvent déformés ou censurés, contribuant à entretenir l’opacité et l’oubli. Les prisons, en marge de la société, restaient des lieux de non-droit, où la violence régnait en souveraine.

Ainsi, les murs de Bicêtre, et ceux de tant d’autres prisons, continuaient à renfermer les secrets d’une violence endémique, une violence structurelle qui gangrénait le corps social. Les cris des esclaves des prisons, étouffés par les murs épais et l’indifférence générale, continuaient à résonner, un appel muet à la justice et à la compassion, un témoignage poignant de l’inhumanité du système carcéral du XIXe siècle.