La douce lumière du soleil couchant caressait les collines verdoyantes de la Gaule romaine. Des rangées de vignes, encore jeunes mais pleines de promesses, s’étendaient à perte de vue, leurs feuilles scintillantes sous l’or pâle du crépuscule. Le parfum sucré des raisins mûrs flottait dans l’air, promesse d’un nectar divin qui allait bientôt réjouir les palais des riches et des moins riches. Ce tableau idyllique, cependant, cachait une histoire tumultueuse, une saga de conquêtes, d’adaptations et de transformations qui allait façonner le destin des vignobles français pendant des siècles.

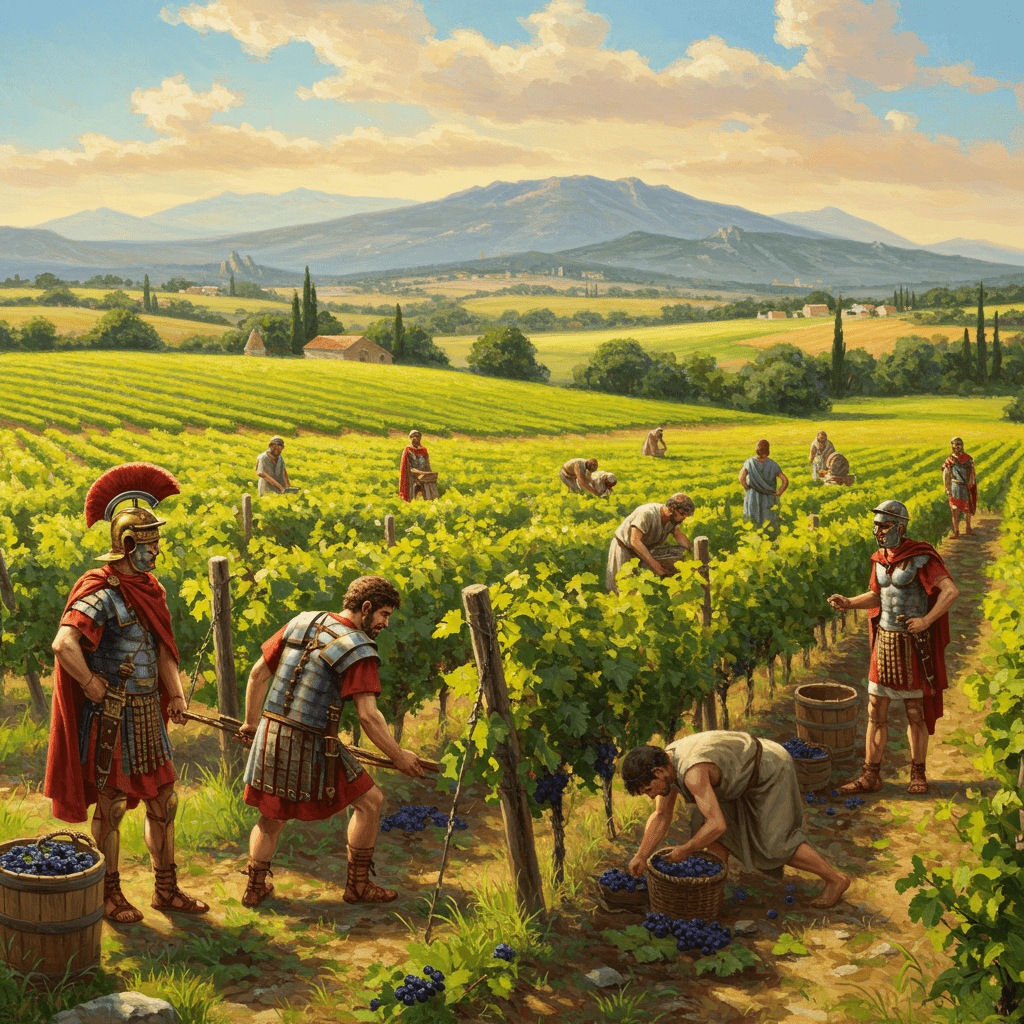

De la rude terre conquise, la vigne romaine, symbole de civilisation et de prospérité, allait s’imposer. Les légions, après avoir brisé la résistance des tribus gauloises, apportèrent bien plus que leurs glaives et leurs boucliers. Elles emportaient avec elles les secrets de la viticulture, soigneusement conservés et transmis de génération en génération dans l’Empire.

La Romanisation de la vigne: une conquête pacifique

L’arrivée des Romains ne fut pas seulement une affaire de conquêtes militaires. Elle fut aussi, et surtout, une lente et profonde transformation culturelle. Les Romains, maîtres de l’organisation et de la planification, appliquèrent leur savoir-faire à la terre gauloise. Ils drainèrent les marais, améliorèrent les techniques de culture, et surtout, introduisirent des cépages nouveaux, plus adaptés aux sols et au climat de la Gaule. Des variétés robustes, capables de résister aux hivers rigoureux et de produire des raisins généreux, furent plantées avec soin, marquant le début d’une véritable révolution agricole.

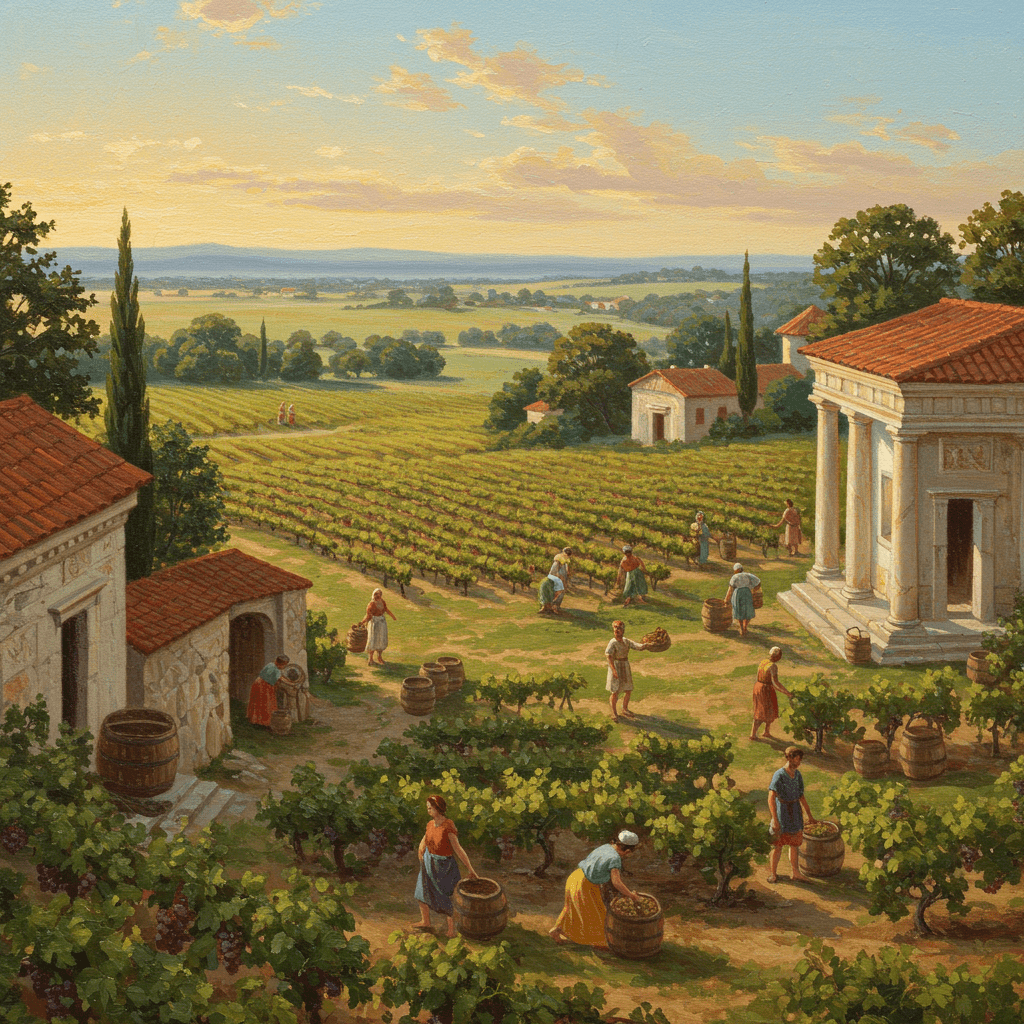

Les villas romaines, véritables centres de production agricole, fleurirent dans la campagne. Des mosaïques somptueuses, retrouvées aujourd’hui, témoignent de la richesse et de l’opulence de ces domaines viticoles. Au cœur de ces propriétés, des pressoirs perfectionnés permettaient d’extraire le jus des raisins avec une efficacité inégalée. Le vin, jusqu’alors une boisson rustique, se transforma en un produit raffiné, destiné non seulement à la consommation locale mais aussi à l’exportation vers l’empire.

L’essor du vin gaulois: une production florissante

Le vin gaulois, initialement produit artisanalement, se transforma en une véritable industrie sous l’impulsion romaine. Des routes commerciales, soigneusement aménagées, reliaient les vignobles aux ports maritimes. Des amphores, en terre cuite, emportaient le précieux nectar vers toutes les régions de l’Empire, de Rome à la lointaine Bretagne. La demande était immense, et la production gauloise, stimulée par l’innovation romaine, répondit à l’appel.

L’organisation romaine, rigoureuse et efficace, transforma le paysage viticole. Des réseaux d’irrigation, des systèmes de drainage perfectionnés, témoignent de la maîtrise technologique romaine. Cette expertise permit une production accrue et une qualité supérieure, faisant de la Gaule une région viticole de premier plan au sein de l’Empire. De petites exploitations familiales se transformèrent en de grands domaines, gérées par des artisans qualifiés et des experts en viticulture.

Le déclin de l’Empire et l’héritage viticole

L’effondrement de l’Empire romain, vers la fin du Vème siècle, marqua un tournant dans l’histoire de la viticulture gauloise. Les invasions barbares, les troubles politiques, et l’instabilité économique mirent à mal les infrastructures romaines, et les vignobles ne furent pas épargnés. Cependant, malgré les difficultés, la tradition viticole, solidement ancrée dans le sol gaulois, survécut.

Les moines, gardiens du savoir et de la culture, jouèrent un rôle essentiel dans la préservation des techniques viticoles romaines. Dans leurs monastères, ils continuèrent à cultiver la vigne, à produire du vin, et à transmettre leurs connaissances aux générations futures. Le vin, symbole de la civilisation romaine, devint un élément clé de la vie monastique, participant à la sauvegarde d’un héritage précieux.

La Renaissance et la transmission

Au fil des siècles, les techniques romaines se sont adaptées et ont évolué, mais leur influence est indéniable. Les vignobles français d’aujourd’hui, avec leur diversité de cépages et leur savoir-faire ancestral, portent encore la marque de la Romanisation. Des méthodes de culture aux variétés de raisins, en passant par l’organisation du travail, l’héritage romain continue d’influencer la production vinicole française.

Ainsi, la saga des vignobles français est une épopée qui traverse les siècles, un témoignage vibrant de la transmission d’un héritage exceptionnel. De la grandeur romaine à la renaissance médiévale, le vin a toujours été un symbole de civilisation, un lien indéfectible entre le passé et le présent, une promesse de richesses et de plaisirs pour les générations à venir.