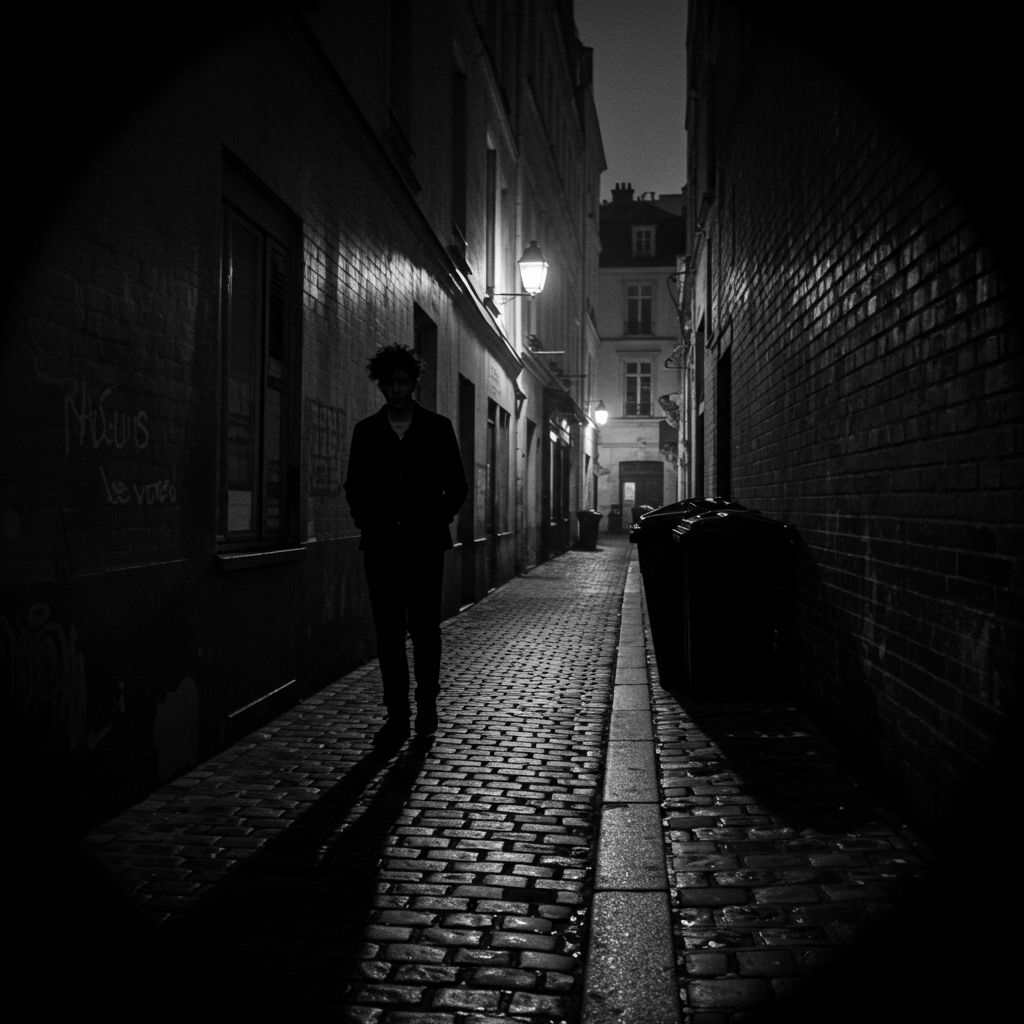

Mes chers lecteurs, laissez-moi vous emmener dans les profondeurs de Paris, non pas celui des boulevards illuminés et des salons bourgeois, mais celui des ombres et des murmures, celui où la misère et le vice se côtoient dans une danse macabre. Imaginez-vous, en cette année 1848, une nuit sans lune, où les ruelles tortueuses du quartier des Halles s’engouffrent dans un labyrinthe de ténèbres. Des silhouettes furtives se glissent entre les étals désertés, des voix rauques chuchotent des mots incompréhensibles à l’oreille d’un honnête homme. Nous sommes aux portes de la Cour des Miracles, un repaire de gueux, de voleurs et de marginaux, un monde à part avec ses propres lois et son langage secret.

Oubliez les romans fleuris et les descriptions édulcorées. Ici, la réalité est crue, la survie est une lutte quotidienne et le langage est une arme. L’argot de la Cour des Miracles, ce jargon obscur et imagé, est bien plus qu’un simple code. C’est le reflet de la vie de ceux qui n’ont rien, de ceux que la société a rejetés, de ceux qui ont choisi, ou qui ont été forcés, de vivre en marge. C’est un témoignage ignoré, une chronique orale de la bohème criminelle parisienne, que je me propose de déchiffrer pour vous, bravant les dangers et les préjugés.

Les Maîtres de la Langue Verte

Pour comprendre l’argot de la Cour des Miracles, il faut d’abord connaître ses maîtres. Ce ne sont pas des académiciens ni des lettrés, mais des truands expérimentés, des mendiants astucieux et des courtisanes débrouillardes. Ils manient les mots avec autant d’habileté qu’un pickpocket manie un couteau. Prenons par exemple, le sinistre “Grand Coësre”, chef redouté de la pègre, dont la parole est loi. On dit qu’il connaît tous les secrets de la Cour et qu’il est capable de transformer un compliment en une menace mortelle. “T’as une belle tronche de carême“, pourrait-il vous dire, avec un sourire glaçant. Ne vous y trompez pas, il ne vous félicite pas pour votre beauté ascétique, mais vous insulte en vous comparant à un visage émacié de misère.

Et puis il y a “La Belle Zéphyrine”, une ancienne courtisane déchue, qui a conservé toute son éloquence et son esprit vif. Elle connaît les faiblesses des hommes et sait utiliser l’argot pour les manipuler et les dépouiller. “Viens donc faire une bamboula avec moi, mon agneau“, murmure-t-elle à un bourgeois égaré, l’invitant à une fête clandestine qui se terminera sans doute par le vol de sa bourse et de sa montre. “Bamboula”, dans son langage, ne signifie pas une simple danse, mais une orgie débridée où tous les excès sont permis.

Un soir, dans une taverne sordide appelée “Le Trou de l’Enfer”, j’ai entendu une conversation entre ces deux figures emblématiques. Le Grand Coësre, assis sur un tonneau, dictait ses ordres à Zéphyrine, qui prenait des notes sur un bout de papier gras :

Grand Coësre : “Faut faire le trimard pour la semaine prochaine. Le bourgeois à la redingote, il faut le plumer comme une volaille.“

Zéphyrine : “Compris, mon Coësre. On va lui faire avaler des couleuvres. Mais qui s’occupe de la tire ?“

Grand Coësre : “Le borgne, bien sûr. Il a l’œil et la main sûre. Et qu’on ne me dise pas qu’il a encore piqué du roupillon !“

J’ai compris à demi-mot qu’ils préparaient un vol, que “faire le trimard” signifiait organiser un coup, que “plumer comme une volaille” voulait dire dépouiller quelqu’un de tous ses biens, et que “piquer du roupillon” signifiait s’endormir. Le langage de la Cour des Miracles est un défi constant pour l’observateur, une énigme à résoudre à chaque instant.

Le Vocabulaire de la Misère et du Crime

L’argot de la Cour des Miracles est profondément marqué par la misère et le crime. Chaque mot est une cicatrice, chaque expression est un cri de désespoir. Pour désigner la faim, on utilise des termes évocateurs comme “avoir la dalle en pente” ou “avoir les crocs“. Pour parler de l’argent, on a recours à des métaphores colorées comme “le blé“, “le fric“, ou “le pognon“. Mais au-delà de ces expressions courantes, il existe un vocabulaire plus spécifique, réservé aux initiés, qui décrit les différentes activités criminelles pratiquées dans la Cour.

“Faire la bricole” signifie voler à la tire, en utilisant l’adresse et la ruse. “Tirer le carreau” consiste à cambrioler une maison en escaladant le mur. “Battre le pavé” désigne la mendicité agressive, où l’on importune les passants pour obtenir quelques pièces. Et “faire le métier“, c’est la prostitution, un sort réservé à de nombreuses femmes de la Cour, qui n’ont d’autre choix pour survivre.

Un jour, j’ai assisté à une scène particulièrement poignante dans un recoin sombre de la Cour. Une jeune fille, à peine sortie de l’enfance, pleurait en serrant contre elle un morceau de pain rassis. Un vieux mendiant, au visage buriné par les années, s’approcha d’elle et lui dit :

Le mendiant : “Pourquoi tu chiales, ma petite ? T’as la dalle en pente ?“

La jeune fille : “Oui, monsieur. Et j’ai peur. On m’a dit que si je ne faisais pas le métier, on me jetterait à la rue.“

Le mendiant : “Ne t’inquiète pas, ma fille. Ici, on s’entraide. On trouvera bien une bricole à te faire faire. Mais garde toujours un morceau de pain dans ta poche, c’est la seule chose qui compte.“

Cette conversation simple et crue m’a bouleversé. Elle m’a fait comprendre que l’argot de la Cour des Miracles n’est pas seulement un langage de voleurs et de prostituées, mais aussi un langage de solidarité et de survie. C’est un code qui permet aux marginaux de se reconnaître, de s’entraider et de se protéger dans un monde hostile.

Les Métaphores et les Allusions : Un Art de l’Équivoque

L’argot de la Cour des Miracles est un véritable art de l’équivoque, un jeu de mots constant où les métaphores et les allusions sont utilisées à profusion. Pour désigner un policier, on utilise des termes désobligeants comme “un flic“, “un cogné“, ou “un argousin“. Mais on peut aussi employer des expressions plus imagées comme “un bleu“, en référence à la couleur de son uniforme, ou “un poulet“, en allusion à sa supposée stupidité. Évidemment, le policier n’est jamais désigné par son titre officiel, ce qui serait un signe de respect impensable dans la Cour des Miracles.

De même, pour parler d’une prison, on utilise des euphémismes comme “le violon“, “la boîte“, ou “le trou“. Mais on peut aussi employer des expressions plus sinistres comme “la grande muette“, en référence au silence qui y règne, ou “la maison des morts“, en allusion à la perte de liberté qu’elle représente.

Un soir, j’ai entendu une conversation entre deux voleurs qui venaient de sortir de prison. Ils discutaient de leurs projets d’avenir :

Le premier voleur : “Alors, qu’est-ce qu’on fait maintenant ? On retourne à la cambriole ?“

Le deuxième voleur : “Pas question ! J’ai assez dormi au violon. Je veux me faire la belle et aller vivre au soleil.“

Le premier voleur : “Tu rêves en couleurs, mon vieux. Ici, on ne quitte jamais la Cour des Miracles. C’est notre destin.“

Cette conversation désabusée m’a fait comprendre que l’argot de la Cour des Miracles n’est pas seulement un langage de la misère et du crime, mais aussi un langage de la fatalité. C’est un code qui enferme les marginaux dans un cercle vicieux, dont il est presque impossible de s’échapper.

L’Évolution et la Disparition d’un Langage

L’argot de la Cour des Miracles n’est pas figé dans le temps. Il évolue constamment, s’enrichit de nouveaux mots et de nouvelles expressions, et s’adapte aux réalités changeantes de la vie parisienne. Au fil des siècles, il a subi l’influence de différentes langues et de différents dialectes, notamment le romanichel, le yiddish et le picard. Il a également été influencé par les événements historiques et les mouvements sociaux qui ont marqué la capitale.

Mais l’argot de la Cour des Miracles est également un langage menacé de disparition. Avec la modernisation de Paris et la disparition progressive des quartiers les plus misérables, la Cour des Miracles elle-même a été démolie et ses habitants dispersés. L’argot a perdu de son importance et de son utilité, et il est de moins en moins parlé par les jeunes générations.

Aujourd’hui, il ne subsiste plus que quelques vestiges de cet ancien langage, quelques expressions isolées qui sont encore utilisées dans les milieux populaires. Mais l’argot de la Cour des Miracles reste un témoignage précieux de la vie bohème et criminelle parisienne, une chronique orale de ceux qui ont vécu en marge de la société. Il est de notre devoir de le préserver et de le transmettre aux générations futures, afin de ne pas oublier l’histoire de ceux qui ont été oubliés par l’histoire.

Alors que le soleil se lève sur Paris, chassant les ombres de la nuit, je quitte la Cour des Miracles, le cœur lourd mais l’esprit enrichi. J’ai plongé dans les entrailles de la ville, j’ai écouté les murmures de ceux qui n’ont pas de voix, et j’ai déchiffré leur langage secret. J’espère, mes chers lecteurs, que vous avez partagé mon voyage et que vous avez compris, à travers l’argot de la Cour des Miracles, la complexité et la richesse de la vie parisienne, dans toute sa splendeur et toute sa misère. Souvenez-vous, la prochaine fois que vous croiserez un mendiant ou un voleur dans la rue, qu’il est peut-être le dernier gardien d’un langage oublié, le dernier témoin d’un monde disparu.